tirto.id - Si Peneror Mental, Putu Wijaya memang selalu keras terhadap diri sendiri. Ia pernah menunda rasa duka ketika harus menyelesaikan satu naskah, di kala mendapat kabar bahwa sang ayah menghembuskan napasnya yang terakhir. Dalam beribadah, ia terus berpuasa walau sedang menjalani sakit akibat kelainan pembuluh darah pada sistem saraf pusat.

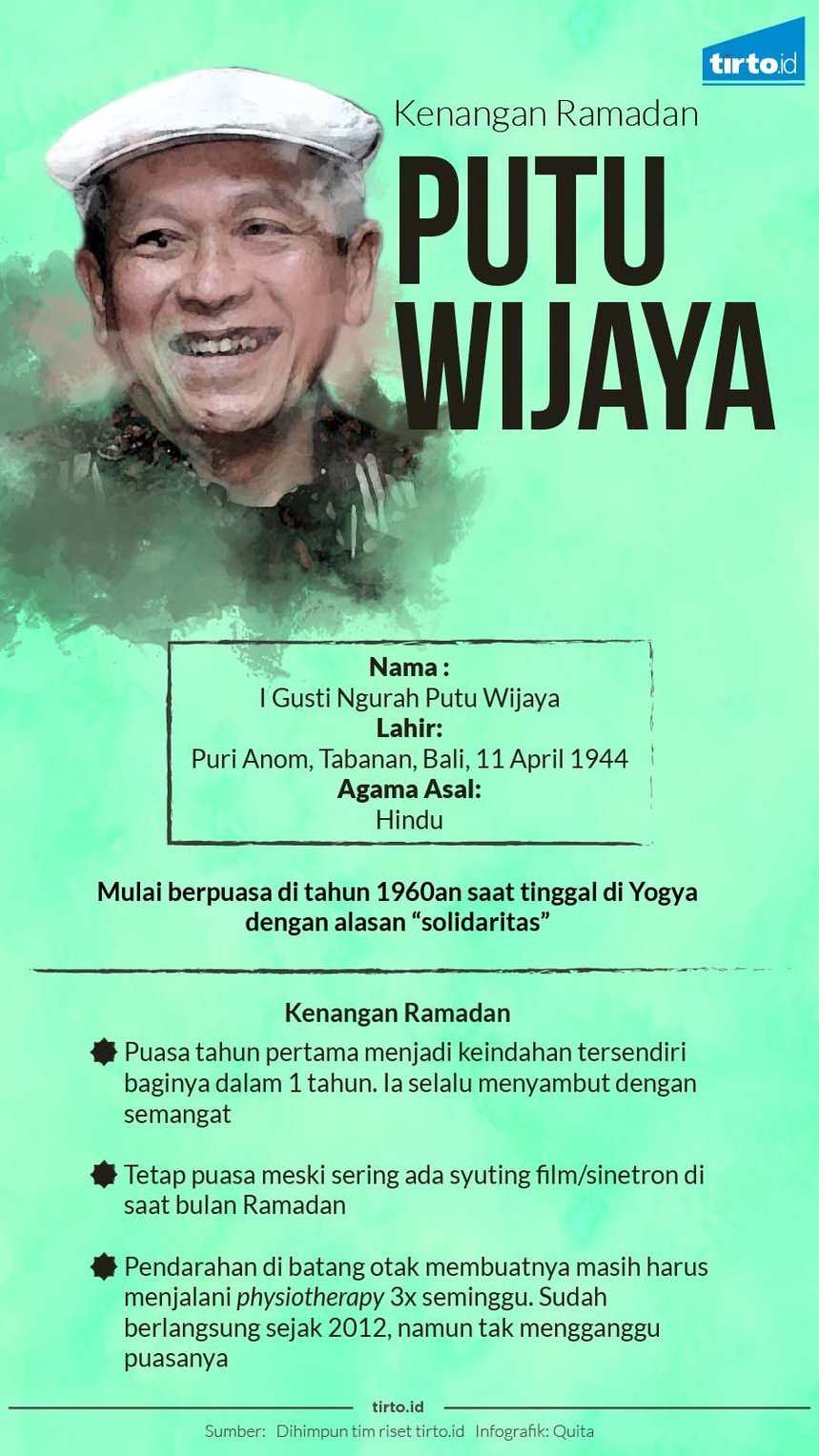

Sastrawan kenamaan bernama lengkap I Gusti Ngurah Putu Wijaya ini lahir di Puri Anom, Tabanan, Bali, 11 April 1944. Bungsu dari delapan orang bersaudara ini lahir dari keluarga beragama Hindu.

Baginya, puasa adalah sebuah distorsi pada apa yang sudah terbiasa atau wajar dilakukan sehari-hari. Distorsi itu menyebabkan adanya kegoncangan pada rutinitas yang mengganggu tubuh dan rasa. Tetapi, ia berbeda dengan distorsi oleh tekanan yang tidak dikehendaki. Puasa di bulan Ramadan adalah distorsi yang diniatkan, sehingga seluruh akibat, efek, dan sensasinya justru dinikmati dan bermanfaat, menyelaraskan kembali jasmani dan rohani.

“Selama setahun penuh kita sudah mengalami dan menjalani banyak hal yang mungkin banyak di antaranya kurang atau sama sekali tidak baik,” katanya.

Putu mulai ikut berpuasa ketika mondok di Yogyakarta, di rumah yang seluruh penghuninya berpuasa, pada dekade 1960-an. Ia ikut berpuasa karena ingin ikut merasakan rasa lapar bersama-sama. Merasakan sehari lapar bersama jutaan penduduk dunia, terlepas dari strata sosialnya.

“Buat saya satu sensasi indah yang mengagumkan. Waktu itulah saya mulai merasakan nikmat anugerah-Nya walau hanya dari segelas teh manis di saat buka.”

Bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada 1977, Putu bersaksi sebagai seorang muslim dengan melangsungkan pernikahannya bersama Renny Djadjoesman. Dalam pernikahan kali itu, Putu memberikan mahar berupa rangkaian puisi dan surat cinta yang indah dan puitis.

Setelah menikah secara Islam, ia tak asing dengan ritual puasa. Saat-saat menahan lapar dan hawa nafsu menjadi keindahan tersendiri baginya dalam tahun pertama berpuasa. Putu menyambut ramadan dengan bersemangat dan hampir selalu berhasil menyelesaikannya secara penuh.

Puasa juga tak mengurangi semangat kerjanya secara fisik dan otak. Bahkan puasa tak menjadi hambatan kala ia harus shooting film atau sinetron di bulan Ramadan. “Memang kadang ada rasa kantuk, tapi saya kalau tidur, badan justru jadi pegal.”

Kini, akibat kelainan pembuluh darah pada sistem saraf pusat yang dideritanya pada tahun 2012, Putu masih harus menjalani fisioterapi karena terdapat pendarahan di batang otak sehingga tangannya sulit digerakkan.

Sebagai penulis, penyakit itu membuatnya menjadi samurai tanpa pedang. Ia menjadi penulis yang tak bisa menggerakkan tangan untuk menulis. Pun begitu, ia masih terus aktif berkarya dengan cara mendiktekan kalimat-kalimat kepada istri atau anaknya yang kemudian diketik oleh mereka.

Ia juga masih terus menjalankan puasa di tengah perjuangan melawan penyakit dan menjalankan okupasi. Selama dua jam selama tiga hari dalam seminggu ia datang ke Siloam Hospital Karawaci untuk berlatih.

Ia memindahkan tabung-tabung kecil dari lubang asal ke lubang lainnya. Terkadang, Putu juga melakukan perenggangan dengan berjalan mondar mandir. Baginya, ibadah bukan menjadi bagian terpisah, melainkan harus melekat dalam diri.

“Pandangan orang tentang 'ibadah' dan 'beribadah' memang bisa beda. Ada orang yang ingin kelihatan, ada yang menjadikan itu kegiatan pribadinya. Untuk saya, pilih yang kedua,” ucap Putu.

Penulis: Aditya Widya Putri

Editor: Maulida Sri Handayani