tirto.id - Sri Mulyani neolib. Jokowi neolib. Boediono neolib. SBY neolib. Anda mendengarnya dulu saat kampanye SBY-Boediono, juga mendengarnya sekarang. Kata “neolib” jadi mantra di kancah para politikus, di kolom-kolom komentar berita dotcom, bahkan di ruang-ruang akademik.

Saat Sri Mulyani ditunjuk menjadi menteri keuangan dalam reshuffle kabinet yang lalu, reaksinya mudah ditebak: “Sri Mulyani neolib!” Seruan semacam itu di antaranya muncul dari politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning, ekonom dan politikus PAN Dradjad Wibowo, juga pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy.

Presiden bukan tak tahu risiko itu, tapi ia tetap memilih Sri Mulyani menjadi menteri. Begitu pula dengan Presiden SBY sebelumnya. Boediono diserang terkait bail-out Bank Century, tapi toh Susilo Bambang Yudhoyono tetap menggandengnya sebagai calon wakil presiden. Mereka akhirnya terpilih juga.

Namun, meski dalam politik akar rumput tak laku-laku amat, kata “neolib” tetap menarik. Kosakata ini terus berada di ruang-ruang percakapan, baik offline maupun online. Di dunia akademik internasional juga demikian. Menurut catatan Taylor Boas dan Jordan Gans-Morse, ada hampir 1.000 artikel akademik yang memuat istilah neoliberalisme setiap tahunnya, pada kurun 2002-2005.

Apa gerangan yang dimaksud dengan neolib dan apa yang membuatnya begitu menarik?

Dari Jerman Menyeberang ke Chili

Neolib, atau nama panjangnya neoliberalisme, bermula dari Jerman. Seperti tersurat dari namanya, liberalisme baru ini diperkenalkan oleh ekonom dari Aliran Freiberg sebagai kritik atas konsep liberalisme klasik. Apa bedanya dengan liberalisme klasik? Secara sederhana, ada dua hal. Pertama, neoliberalisme ala Freiberg menolak kebijakan pasar bebas murni. Kedua, ia menekankan nilai-nilai humanistik.

Tawaran gagasan ini muncul 1930an, saat Perang Dunia pertama baru saja selesai dan terjadi kebangkrutan global: Depresi Besar. Maka, Aliran Freiberg menyodorkan konsep yang lebih moderat dan pragmatis dibanding “rezim” gagasan pasar bebas murni (laissez faire) yang jadi arus utama pada abad ke-19.

Dalam “Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan,” Boas dan Gans-Morse merumuskan beberapa karakteristik aliran ini.

Pertama, ekonom neoliberal Jerman ini berpendapat supaya pasar bebas bisa berjalan dengan baik, negara harus berperan aktif. Mereka menerima gagasan klasik soal pentingnya kompetisi untuk mendorong kemakmuran, tapi mereka berkaca pada kondisi Jerman kala itu yang dikuasai monopoli dan kartel, yang membahayakan kebebasan berkompetisi.

Alexander Rüstow, tokoh neoliberal Jerman terkemuka menuliskannya dalam tulisan dengan judul jitu, “Free Economy—Strong State”: ekonomi bebas dengan negara yang kuat. Pasar bebas murni, menurutnya, menghambat persaingan karena yang kuat memakan yang lemah.

Kedua, neoliberal Jerman ini menempatkan nilai humanistik dan sosial sama pentingnya dengan efisiensi ekonomis. Ada istilah dari Alfred Müller-Armack yang kemudian berkembang cukup menarik, yakni “social market economy” atau “ekonomi pasar sosial.”

“Keamanan sosial dan keadilan sosial adalah hal paling patut diperhatikan pada zaman sekarang,” kata Walter Eucken, salah satu tokohnya. Tokoh yang lain, Wilhelm Röpke, bahkan menyebut liberalisme klasik sebagai kejahatan sosial dalam peradaban.

Secara ringkas, kata “neo” pada neoliberalisme justru merupakan penanda pembaruan atas konsep fundamentalisme pasar yang tak ingin negara campur tangan. Kaum neolib Jerman ini bahkan menyebut para pendukung pemikiran liberalisme klasik macam Ludwig von Mises sebagai palaeo-liberal, alias liberal purba.

Neoliberalisme atau ordoliberalisme Jerman ini mencapai prestasi terbesarnya saat Jerman mengalami pertumbuhan ekonomi yang melesat meski bangkrut setelah perang dunia. "Keajaiban Jerman" ini dikomandoi menteri perekonomian Ludwig Erhard yang dikenal sebagai neoliberal dan melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi pasar sosial.

Jika demikian mulanya, mengapa sekarang neoliberalime punya konotasi negatif dan justru terkesan anti-intervensi negara?

Situasi itu berubah kala istilah neoliberalisme menyeberang dari Eropa ke Amerika, tepatnya Chili. Enrique Chirinos Soto (1964), misalnya, mengkritik pemerintahan Jorge Alessandri yang tak mampu menahan inflasi di Chili dan menurutnya pemerintah “seharusnya menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal seperti Erhard di Jerman.”

Tapi lama-lama pemahaman neoliberalisme berubah. Para pengkritik reformasi pasar menggunakan istilah neoliberalisme lebih sering dari yang memang menganutnya. Pada 1980an, istilah neoliberalisme malah dipakai untuk merujuk fundamentalisme pasar, sistem yang justru menihilkan peran negara. Ini berbelok dari versi asalnya di Jerman karena justru fundamentalisme pasarlah yang dikritik oleh kaum neoliberal di sana.

Menurut Boas dan Gans-Morse, biang kerok perubahan konotasi neoliberalisme itu tak lain adalah reformasi ekonomi yang dilaksanakan rezim Pinochet, yang mengkudeta pemerintahan Allende. Pada zaman ini, memang aliran Freiberg diapresiasi oleh para akademikus di Chili, tapi kemudian pengaruh Milton Friedman dan Hayek yang fundamentalis pasar malah membayangi yang pertama.

Orientasi pada Friedman dan Aliran Chicago-nya inilah yang mendominasi intelektual sayap kanan setelah kudeta 1973. Orientasi ini diidentikkan dengan istilah yang lebih dulu ada sejak 1960an: neoliberalisme. Jadilah neoliberalisme punya konotasi yang melekat hingga sekarang: fundamentalisme pasar.

Tak berhenti menempel di Chili dengan kebijakan ekonomi pasar ala Pinochet, Friedman juga memengaruhi Amerika Serikat dan Inggris Raya dengan dua komandannya: Ronald Reagan dan Margaret Thatcher.

Dengan pengaruh kedua negara besar itulah istilah neoliberalisme semakin menguat: pasar bebas, globalisasi, pajak rendah, pengenyahan proteksionisme, juga penjualan kepemilikan perusahaan-perusahaan milik negara. Saking kuatnya, muncul dua istilah yang kemudian berimpitan dengan neoliberalisme: Reaganomics dan Thatcherism.

Tak ketinggalan, ada pula istilah kunci lain: Washington Consensus. Istilah ini adalah sebutan bagi resep untuk negara-negara Amerika Latin dari lembaga-lembaga yang berkantor di Washington (IMF dan World Bank). Ia terdiri dari 10 resep, mulai dari stabilisasi makroekonomi, sampai liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan deregulasi.

Paket-paket IMF untuk menyelesaikan krisis ekonomi Indonesia pada 1997 kerap disebut sebagai contoh cengkeraman Washington Consensus. Soal ini pula yang biasanya muncul jika ada yang menggambarkan ekonomi Indonesia berhaluan neoliberal.

Tapi benarkah kebijakan ekonomi Indonesia neoliberal?

Indonesia setelah 1965 kerap disebut-sebut mulai condong pada neoliberalisme. Sukarno yang keras pada investasi asing dijatuhkan, lalu digantikan oleh Soeharto yang membuka keran modal asing. Haryo Aswicahyono, ekonom senior dari Center of Strategic and International Studies (CSIS), mengiyakan bahwa Widjojo Nitisastro, yang kerap dijuluki Mafia Berkeley, memang arsitek liberalisasi kala itu.

“PMA [penanaman modal asing] mulai masuk, terutama Jepang. Hasilnya bukan main. Inflasi dari 600 bisa ditekan jadi 2 digit. Produksi pertanian naik, utang luar negeri bisa direstrukturisasi, padahal jika dilihat dari utang, Indonesia sudah bangkrut waktu itu,” Haryo memuji Widjojo.

Saat ditanya apakah ekonomi Indonesia berhaluan neoliberal, Haryo tak mau memberi jawaban yang saklek. “In general, Indonesia selalu ambivalen terhadap penerapan pasar dan globalisasi. Sangat tergantung boom and bust. Singkatnya, Era Soekarno sangat sosialis, krisis 1966 masuk Mafia Berkeley, peran pasar naik, integrasi ekonomi dengan dunia dipulihkan (UU PMA, IGGI dll),” terang Haryo.

Tarli Nugroho, penulis buku Polemik Ekonomi Pancasila, berpendapat Widjojo, dkk sesungguhnya bukan neoliberal secara ideologis.

“Teknokrat ekonomi kita, sejak jaman Widjojo, alirannya sebenarnya pragmatis. Mereka memecahkan masalah perekonomian secara pragmatis saja. Tidak ideologis. Makanya dulu Radius Prawiro menyebut cara kerja mereka, para teknokrat ekonomi Orde Baru, sebagai 'pragmatism in action',” urai Tarli.

Widjojo, menurut Tarli, lebih condong ke arah Keynesian yang justru mengkritik liberalisme klasik. Tapi, ia mengimbuhi, “pragmatisme dalam praksis itu kemudian, menurut saya, mengalami proses ideologisasi.”

“Jika semula aransemen kebijakan ekonomi sepenuhnya pragmatis, maka kemudian tidak lagi sepenuhnya pragmatis. Ada ide yang kemudian konsisten dibela[…] Soal subsidi, misalnya. kita bisa sepakat di tengah melonjaknya harga minyak dunia pada 2005 perlu ada kenaikan harga BBM. Tapi, neolib akan langsung melarikan persoalan itu untuk menghantam gagasan subsidi. Semua subsidi dianggapnya inefisien.”

Dalam soal kebijakan ekonomi, Tarli yang juga bekerja di kantor Fadli Zon ini juga berpendapat pemerintahan Joko Widodo lebih liberal dibanding Susilo Bambang Yudhoyono.

“Ada dua yang jadi concern saya. Pertama adalah liberalisasi di sektor energi, baik migas maupun ketenagalistrikan, yang berjalan sistematis di jaman SBY. Kedua, jumlah utang yang membengkak. Tapi Jokowi lebih buruk. Kasarnya, dulu SBY berutang karena ada subsidi. Nah sekarang, sesudah subsidi dicabuti, clear, pemerintah terus-menerus memperbesar utang.”

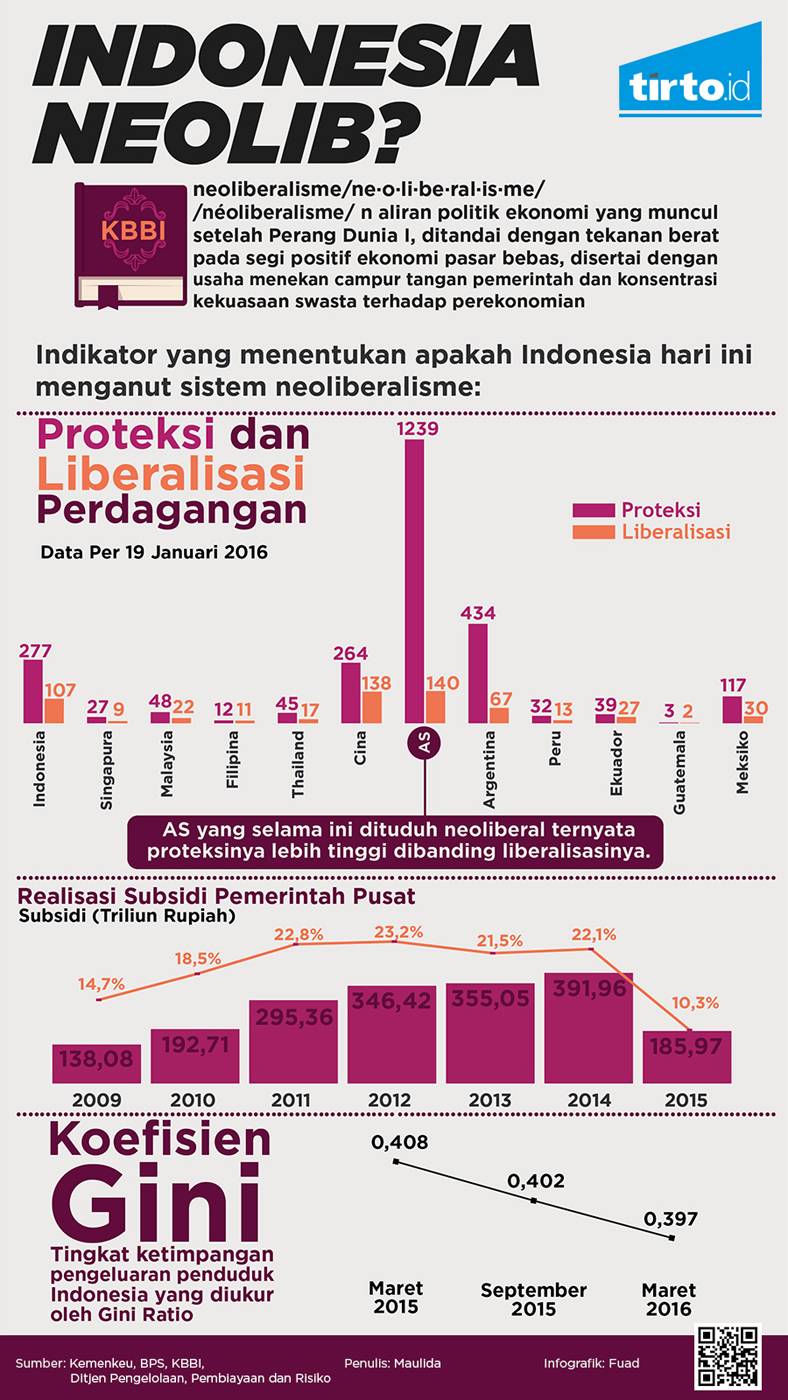

Jika melihat data perbandingan subsidi terhadap realisasi APBN, angka subsidi 2015 memang titik terendah. Subsidi hanya mencakup 10 persen, padahal sebelumnya empat tahun berturut-turut, angkanya selalu lebih dari 20 persen.

Soal liberalisasi, Haryo berpendapat Indonesia masih punya banyak pembatasan. Ada daftar negatif investasi (DNI). Bioskop, misalnya, selama ini tak boleh dimasuki oleh modal asing. Namun, Haryo membenarkan ada tren liberalisasi perdagangan yang meningkat.

“Sebetulnya di awal-awal pemerintahan Jokowi lebih restriktif dari SBY. Tetapi mulai kuartal ketiga 2015, liberalizing measure lebih besar dari restricting measures.” Haryo menerangkan sambil memberi tautan data restriksi dan liberalisasi perdagangan versi World Bank. Pada 2014 sapai kuartal kedua 2015, jumlah restriksi melonjak naik. Tapi pada kuartal ketiga 2015, untuk pertama kali liberalisasi lebih tinggi dari restriksi perdagangan.

Saat ditanya apakah Sri Mulyani kebijakannya neoliberal, Haryo tertawa. “Hahaha. Saya juga tidak tahu. Padahal SMI itu menekankan pajak, Boediono sukses membangun jaring pengaman sosial (cash transfer,dsb). Mestinya kalau neolib nggak peduli itu. Menurut saya sebutan itu hanya serangan politis.”

Kalimat Haryo cocok dengan studi Boas dan Gans-Morse: neoliberalisme digunakan terus-menerus oleh mereka yang kritis terhadap pasar bebas, tapi tak digunakan oleh mereka yang melihat pasar bebas secara lebih positif.

Pada 1996, dua tahun sebelum Reformasi, Sri Mulyani merilis tulisannya “Liberalisasi dan Pemerataan” dalam antologi Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan. Ia menulis: “[…] liberalisme yang akan dilakukan harus secara sadar dan terencana memihak pada masyarakat yang sudah dan akan terancam tertinggal dalam proses kemajuan.”

Terang ia adalah pendukung liberalisasi ekonomi. Namun, tak ada kalimat yang merujuk dirinya sendiri sebagai seorang neoliberal. Predikatnya, juga predikat pemerintahan Jokowi, sekali lagi, akan ditentukan oleh kerjanya hari-hari ini: akan jadi neoliberal versi Freiberg, atau neoliberal versi Pinochet.

Penulis: Maulida Sri Handayani

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti