tirto.id - Jika ada ritual skala nasional yang rutin dilakukan Indonesia dan mampu menghebohkan kawasan Asia Tenggara, tak lain adalah bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan alias karhutla. Efeknya mampu menjangkau Singapura dan Malaysia. Jumlah orang yang menderita sakit hingga mereka yang terlampau dini meregang nyawa juga tak sedikit.

Hingga akhir Agustus 2016, jumlah warga yang sakit akibat polusi karhutla di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, terus meningkat. Sebagaimana dilaporkan Antara, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Penanggulangan Krisis Dinas Kesehatan Riau Jon Kenedy mengatakan dalam laporan yang diterima Dinas Kesehatan Riau, tercatat dalam sehari 69 warga Bengkalis sakit akibat polusi asap di daerah itu, padahal sebelumnya nihil.

Dari jumlah itu, 63 orang terkena infeksi saluran pernafasan akut, empat orang terkena iritasi kulit, dan masing-masing satu orang terkena asma dan iritasi mata.

Berdasarkan data Satgas Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan Riau, kualitas udara di Bengkalis seperti daerah Duri sudah tidak sehat akibat polusi asap, bahkan di Kota Dumai kualitas udara sudah dalam taraf berbahaya karena Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) mencapai angka 369.

Tahun lalu, saat Indonesia sedang terkena salah satu bencana asap terparahnya, ISPU di ibu kota Riau, Pekanbaru, menyentuh angka 984. Angka itu bahkan di atas level tertinggi ISPU yang berbahaya, yakni berada di kisaran 300-500. Tak mengherankan jika hasil temuan sejumlah peneliti dari Harvard University dan Columbia University yang baru-baru ini diterbitkan di Jurnal Enviromental Research mengungkap estimasi mencengangkan.

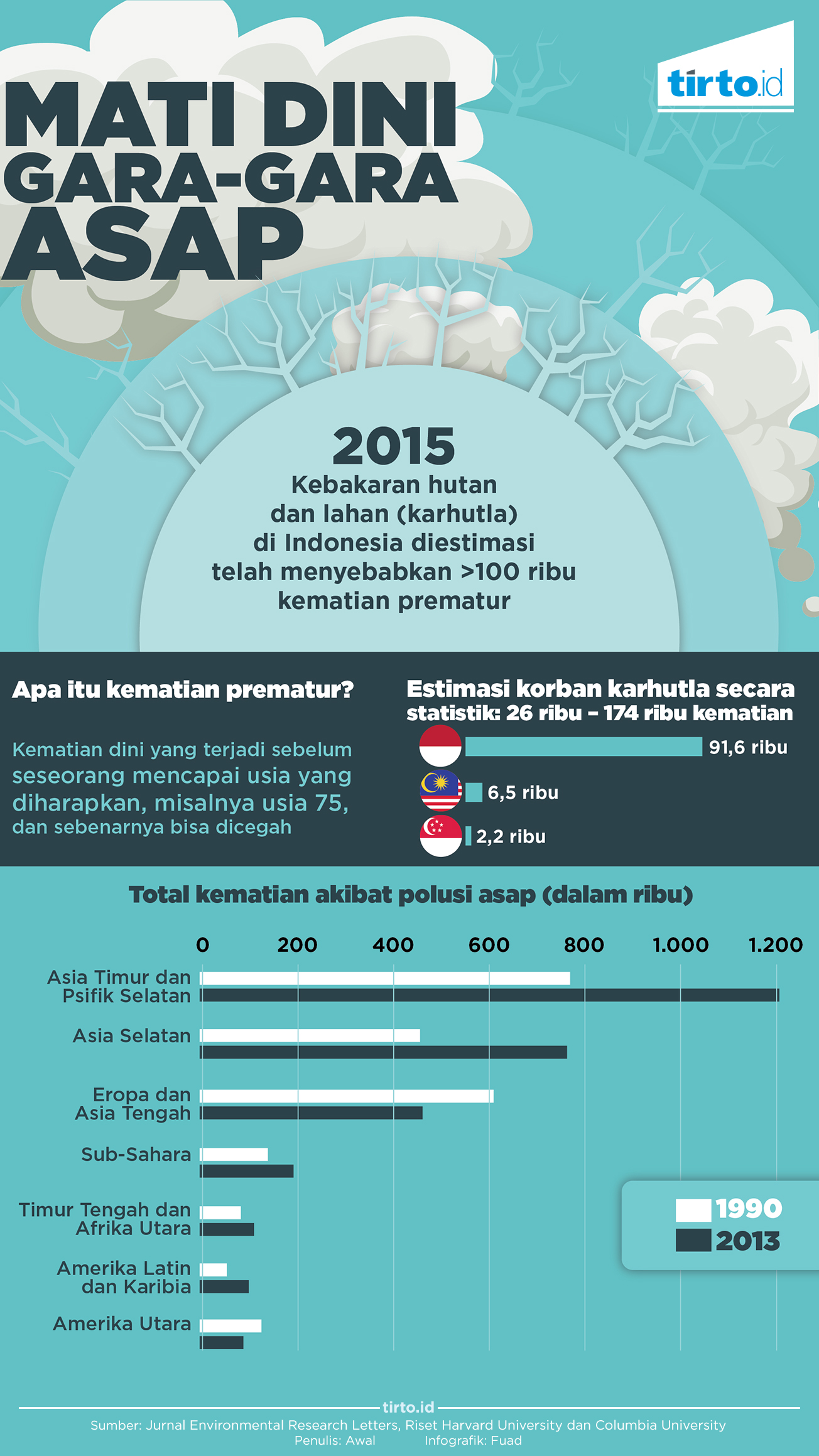

“Kabut asap tebal yang timbul akibat kebakaran hutan itu sepanjang tahun lalu berpotensi menyebabkan lebih dari 100,000 kematian prematur,” demikian seperti dikutip dari The Associated Press.

Studi tersebut mempertimbangkan dampak kesehatan pada orang dewasa dan terbatas pada efek partikel halus yang mengancam kesehatan manusia dan sering diistilahkan sebagai PM2.5. Estimasi kematian dini secara statistik dalam penelitian tersebut berkisar antara 26.300 hingga 174.300. Angka rata-ratanya adalah 100.300 kematian dini.

Setelah dielaborasi lebih lanjut, ternyata korban meninggal tak hanya dari Indonesia. Sebanyak 91.600 kematian dini diprediksikan terjadi di Indonesia, dan sisanya yakni 6.500 terjadi di Malaysia dan 2.200 di Singapura.

Angka tersebut merupakan perhitungan yang berasal dari analisis kompleks yang belum divalidasi dengan data resmi kematian yang dipegang pemerintah. Perkiraan kematian prematur yang terkait dengan penyakit pernapasan di Indonesia akibat kebakaran hutan secara resmi memang berjumlah 19 kasus, termasuk kematian akibat penyakit dan kematian petugas pemadam kebakaran.

Namun, ada konsekuensi kesehatan yang lebih serius yang ditunjukkan oleh pernyataan lembaga manajemen bencana Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada bulan Oktober lalu. BNPB menyatakan sudah ada lebih dari 43 juta orang Indonesia yang terkena asap dari kebakaran, dan setengah juta lainnya menderita infeksi saluran pernapasan akut.

Penelitian dua universitas besar dan berpengaruh di Amerika Serikat itu sengaja berfokus pada implikasi pada praktik penggunaan lahan dan industri bubur kertas dan kertas yang makin meluas. Para peneliti mengungkapkan bahwa pengeringan lahan gambut dalam konsesi kayu—dan lahan gambut secara umum—telah menyumbang kebakaran dalam skala yang lebih luas ketimbang yang tertangkap oleh citra satelit 10 tahun yang lalu.

Api yang berkobar sejak bulan Juli hingga Oktober tahun 2015 lalu di bagian selatan Sumatera dan sebagian wilayah Kalimantan dalam penelusuran peneliti adalah yang terburuk sejak bencana tahun 1997. Kondisi ini diperburuk oleh kekeringan akibat El Nino. Kurang lebih 260.000 hektare lahan terbakar. Titik api muncul dengan tak sengaja, tetapi banyak juga yang sengaja dibakar oleh korporasi maupun masyarakat yang ingin membuka lahan perkebunan.

Kematian yang Mendahului Takdir?

Apa itu kematian dini? Javaid Nauman, peneliti di Norwegian University of Science and Technology memaparkan bahwa kematian dini adalah kondisi seseorang meninggal sebelum umur rata-rata manusia normal hidup. Menurut laporan The Lancet, rata-rata usia angka harapan hidup wanita Indonesia tahun 2013 mencapai 72,7 tahun, sedangkan pria 68,4 tahun. Mereka yang meninggal kurang dari usia tersebut bisa diindikasikan sebagai korban kematian dini.

Dalam banyak kasus, kematian dini atau yang sering diistilahkan dengan “premature death” bukan karena misteri ilahiah, melainkan didorong oleh faktor eksternal yang berpengaruh pada memburuknya kualitas kesehatan seseorang. Dan polusi udara, termasuk akibat kabut asap karhutla, menjadi salah satu penyebab utama, yang menurut ahli lingkungan National University of Singapore Rajasekhar Bala, memang memiliki implikasi yang serius bagi kesehatan manusia.

Kepada jurnal Enviromental Research, Frank Murray selaku profesor ilmu lingkungan di Murdoch University mengatakan bahwa perkiraan atas kematian dini itu memang bukan temuan yang belum divalidasi untuk benar-benar merepresentasikan apa yang terjadi di lapangan. Akan tetapi, krisis yang terjadi dalam skala luas itu mestinya memicu reaksi yang lebih besar, sebab bencana asap dan polusi udara adalah permasalahan global.

Mengutip data dari Institute for Health Metrics and Evaluation, polusi udara hari ini telah membunuh kurang lebih 5,5 juta orang per tahun atau 1 dari 10 orang sedunia. Polusi udara menempati urutan keempat penyebab kematian dini sedunia setelah obesitas, diet, dan asap rokok. Polusi udara membuat risiko sejumlah penyakit meningkat, antara lain kanker hati, kanker paru-paru, dan penyakit pernafasan lain.

Dalam laporan bertajuk The Cost of Air Pollution: Strengthening the Economic Case for Action yang disusun oleh Bank Dunia, sang penulis utama Urvani Narain mengatakan bahwa korban terbesar dari polusi udara yang menyelimuti dunia adalah orang-orang miskin yang mesti hidup di area yang terpolusi tetapi sekaligus tak memiliki akses untuk pelayanan kesehatan yang memadai.

“Dampak secara kesehatan gara-gara polusi udara paling buruk melanda negara-negara berkembang. Tahun 2013 kurang lebih 93 persen kematian dan penyakit non-fatal dikaitkan dengan polusi udara yang terjadi di negara-negara dunia ketiga itu, dimana 90 persen warganya terpapar polusi udara dalam level yang berbahaya,” kata Urvani kepada The Guardian, Kamis (8/9/2016).

Penelitian Urvani sesungguhnya berfokus pada dampak ekonomi atas polusi udara. Kesimpulan umumnya, polusi udara telah menghanguskan triliunan dollar AS dalam setahun dan justru menghambat pembangunan di banyak negara-negara berkembang. Cina misal, kehilangan hampir 10 persen Produk Domestik Bruto (PDB)nya, India 7,69 persen, dan Sri Langka dan Kamboja kira-kira 8 persen.

Tanpa memasukkan biaya untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh polusi udara, Bank Dunia menghitung bahwa pada 2013 kematian dini telah merugikan ekonomi global sekitar $225 milliar atas hari-hari kerja yang hilang. Namun, jika biaya kesejahteraan ikut dihitung—yang orang-orang bersedia bayar demi menghindari mati dini akibat polusi udara, hasil perhitungannya melesat naik menjadi $5 triliun.

Dari era 1990 hingga tahun 2013, kerugian atas biaya pencegahan itu meningkat hampir dua kali lipat dan kerugian pendapatan dari tenaga kerja naik hingga 40 persen. Kerugian-kerugian tersebut adalah fakta pembanding terlepas dari kemajuan-kemajuan ekonomi maupun kesehatan yang diraih oleh negara-negara yang disurvei.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi bisa menjadi ilusi jika dihadapkan pada kerugian sesungguhnya akibat polusi udara, termasuk bencana asap akibat kebakaran hutan, yang membunuh populasi manusia secara lebih cepat. Di Asia Timur dan Selatan, termasuk Indonesia, kerugian atas biaya kesejahteraan yang berkaitan dengan polusi udara setara dengan rata-rata 7,5 persen PDB negara-negara di wilayah itu.

“Polusi udara adalah ancaman bagi kesejahteraan manusia yang sesungguhnya, merusak tatanan lingkungan, dan justru menjadi kendala bagi pembangunan ekonomi sebuah negara,” kata Laura Tuck selaku wakil presiden bidang pembangunan yang berkelanjutan Bank Dunia.

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti