tirto.id - "Mereka hanya perlu merasa diperhatikan. Mereka ingin menjadi satu-satunya. Sosok istimewa, si ‘anak kesayangan’ hotel ini," ujar Armond kepada seorang staf magang yang namanya bahkan kerap dia lupakan.

“Mereka” yang dimaksud Armond ialah orang-orang kaya, para tamu hotel White Lotus, berikut polah dan kebutuhannya masing-masing.

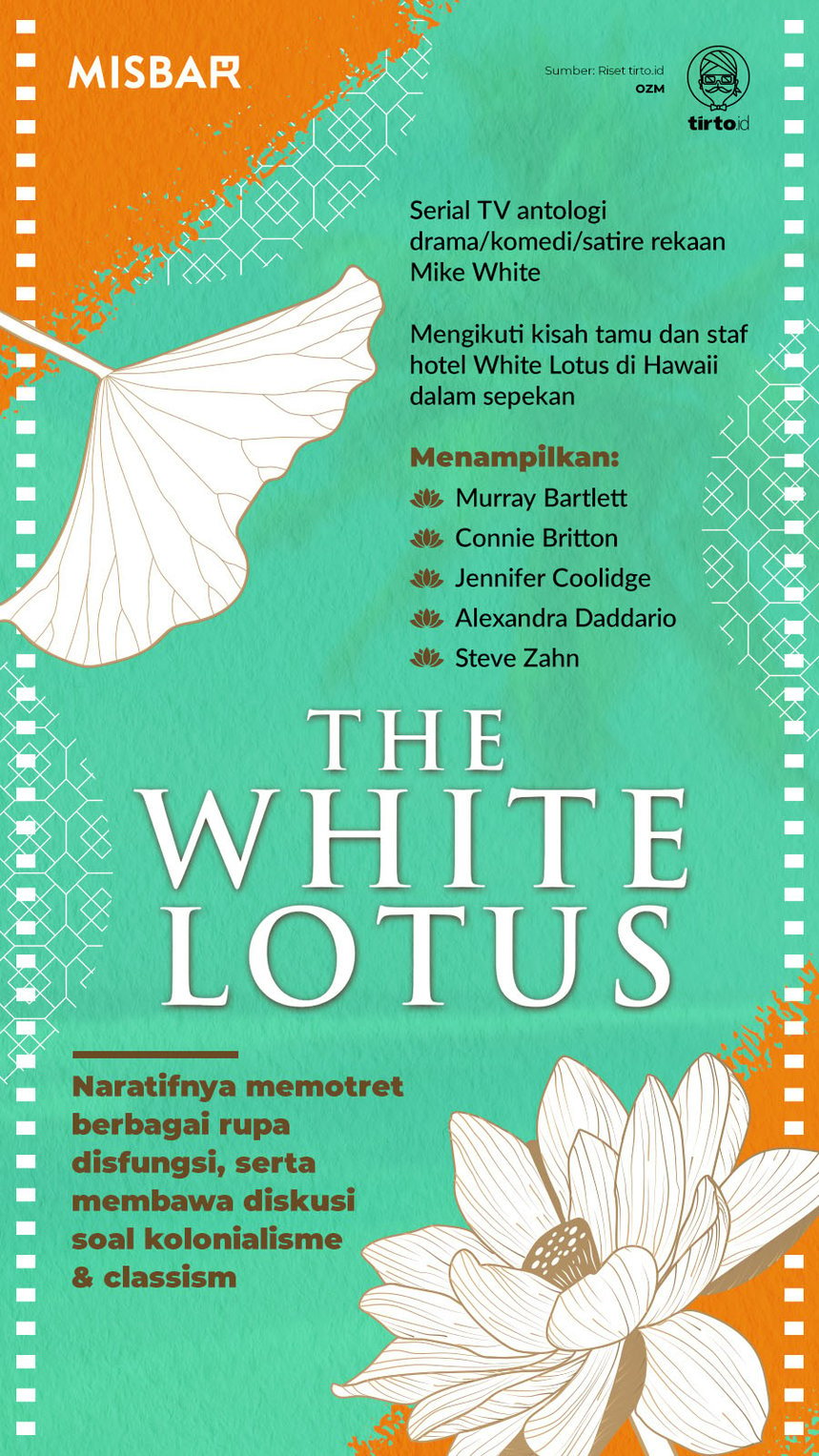

The White Lotus merupakan serial TV antologi yang mengikuti sepekan kejadian di sebuah resor mewah tepi pantai di Hawaii. Kisahnya ditulis dan disutradarai oleh Mike White. Sebelumnya, dia dikenal sebagai "penulis film-film yang dimainkan Jack Black", seperti Nacho Libre dan School of Rock. White juga menulis-menyutradarai serial Enlightened (2011-2013) yang kemudian turut menginspirasi serial terbarunya ini.

Dalam The White Lotus yang tayang di platform HBO, sorotan berganti-ganti mengikuti keluarga Mossbacher (beserta Olivia, teman putri mereka), pasutri Shane Patton (Jake Lacy) dan Rachel (Alexandria Daddario) yang sedang menjalani bulan madu, perempuan super-kaya Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge) yang konstan merengek, serta tentunya manajer hotel yang ramah, Armond (Murray Bartlett).

Sekilas, mengikuti liburan dan polah orang-orang kaya bukanlah kisah yang cukup menarik diikuti. Namun, White jitu sekali meletakkan pancingan di awal cerita: salah satu karakter itu harus menumpangi pesawat kembali ke Amerika dalam peti mati.

Perkara Disfungsi dan Menemukan

Tanpa pancingan itu, The White Lotus bisa saja segera ditinggalkan penonton. Maklum saja, episode-episode awal digunakan Mike White untuk menerangkan sifat, tuntutan, dan cela sekian banyak karakternya.

Seiring bergulirnya cerita dan kian terangnya kelakuan para tamu, barulah kisahnya mulai terasa layak diikuti. Pada banyak momen, saya bahkan kelewat larut dan lupa bahwa salah satu dari mereka bakal tewas.

Nyaris pada setiap kesempatan, terjadi kecanggungan dan adu argumen di antara para tokoh. Meski berbeda persoalan, semuanya memekikkan satu masalah utama: disfungsional. Itu bisa ditemukan pada nyaris tiap individu, keluarga, pasangan, hingga manusia sebagai bagian dari kelas pekerja.

Beragam wajah disfungsionalitas itu kadang berbenturan. Rachel Patton, misalnya, baru menyadari suaminya begitu kekanak-kanakan usai melihat rentetan reaksinya ketika tak mendapatkan kamar yang diinginkan.

Ini kian diperparah dengan latar belakangnya sebagai kelas pekerja (dengan berbagai insekuritasnya), yang tak menghendaki diri menjadi trophy wife untuk Shane yang tajir sejak lahir. Selang beberapa hari saja setelah pesta pernikahan, dia telah menyadari hubungan ini salah langkah.

Sekuens adegan atau percakapan yang awalnya tampak akan berjalan lancar selalu terantuk cela atau kejadian yang segera mengubah situasi. Ambil contoh percakapan basa-basi Rachel dan Mark Mossbacher yang mendadak berubah menjadi perbincangan soal ranjang yang canggung bukan main.

Di lain waktu, Nicole Mossbacher, seorang figur perempuan sukses, menyadari pentingnya mendukung sesama perempuan. Perbincangannya dengan Rachel soal karier dan pernikahan pun semula tampak hangat dan baik-baik saja. Namun, semuanya buyar saat dia mengetahui bahwa Rachel adalah jurnalis yang pernah menulis artikel jelek soal kariernya.

Belum lagi disfungsi antara pelanggan dan pedagang, semisal absurdnya hubungan Shane dan Armond. Kehidupan sang manajer hotel bahkan sampai jadi kacau karenanya.

Dan yang terjadi pada Tanya McQuoid adalah segala bentuk disfungsionalitas. Pengalaman mendapat pelecehan membuatnya menjadi karakter yang dibuntuti berbagai kekacauan, termasuk ketika menjalani hubungan dengan Belunda, si manajer layanan spa di White Lotus.

Tanya menjadi individu yang sangat dependen, terbiasa membeli hubungan dengan uang, melompat dari satu orang ke orang lainnya. Kisah “perempuan gila” ini bisa menjadi diskursus panjang tersendiri atau, paling tidak, dapat menjadi bahasan menarik bila ditinjau dari aspek psikologi.

Indahnya pemandangan Hawaii dan mewahnya hotel tak mampu membungkam itu semua. Dari seluruh tamu, hanya Mark Mossbacher yang tampak bersyukur bisa liburan di resor mewah, meski tetap tak mampu menutupi cela dirinya.

Di tengah kaos yang kompleks itu, The White Lotus juga menyelipkan kisah soal pribadi-pribadi yang menemukan kesempatan baru. Quinn—putra keluarga Mossbacher, misalnya, akhirnya mendapati dunia di luar layar ponselnya. Dia menyaksikan paus berenang, juga mendayung kano bersama warga lokal.

Kisah Quinn mungkin satu-satunya yang paling positif dalam serial ini. Namun ironisnya, semua pengalaman baru yang diperolehnya itu bukan berasal dari kegiatan yang disediakan hotel.

Setiap episode The White Lotus menyajikan hari yang baru, juga kejadian-kejadian yang mengarah pada konflik di antara para karakternya. Dari momen saarapan hingga makan malam, penonton bakal disuguhi serbaneka perbenturan prinsip dan ragam disfungsionalitas mereka.

Hanya dalam 6 episode—dengan durasi masing-masing sekitar sejam, The White Lotus sukses menampilkan semua potensi yang membikin penonton betah mengikutinya.

Memancing Diskusi

"Lani? Lani siapa?" tanya Armond. Itu bukan pertama kalinya dia tak mengenali nama staf magangnya. Padahal, Lani adalah staf yang paling sering terlibat dengannya, setidaknya di bagian awal serial. Lani bahkan melahirkan di ruang kerja sang manajer hotel.

Armond sebetulnya telah berulang kali menyebut nama Lani tatkala mengenalkannya pada tamu atau saat berulang kali memberikan arahan. Maka pertanyaan "Lani siapa?" yang dia ulang-ulang bisa dibaca sebagai ketidakpedulian Armond pada stafnya sebagai manusia.

Bila yang demikian bisa terjadi pada sesama pekerja hotel, apa yang terjadi di antara tamu yang kaya raya dan pekerja hotel bisa saja lebih parah.

Jika ditilik lebih jeli, musim pertama The White Lotus punya alasan khusus mengambil latar tempat di Hawaii. Ini adalah kerajaan kepulauan yang ditempati para pribumi Hawaii dan suku-suku Pasifik sebelum dianeksasi Amerika Serikat sebagai salah satu negara bagiannya.

Perbincangan soal kolonialisme tak hentinya dilontarkan dari mulut anak-anak muda seperti Paula dan Olivia, putri keluarga Mossbacher. Lalu, orang tua seperti pasutri Mossbacher bakal menimpali perbincangan itu dengan cara yang bisa kita sebut sebagai ketidakpedulian.

Respons tak peduli itu merupa melalui kalimat "tak ada yang bisa kita lakukan", kesimpulan konyol macam "para laki-laki kulit putih justru sekarang adalah underdogs", atau sesekali mereka balik mengkritisi sinisnya perspektif anak-anak muda itu.

Semuanya dilakukan sembari mereka leyeh-leyeh membaca buku, menikmati fasilitas mewah hotel, sarapan dan makan malam sembari dilayani suku pribumi.

Perbincangan soal perampasan lahan adat juga masuk dengan alami. Itu kemudian berlaku sebagai poin plot yang berangkat dari gagasan konyol Paula agar Kai mencuri balik apa yang telah diambil orang-orang kulit putih. Ini adalah bagian ketika The White Lotus bermain-main dengan standar moral, yang normal bila didebatkan.

Barangkali, serial ini sekadar mengkritisi mereka yang terlampau teoretis (mengingat Paula kerap digambarkan membaca berbagai buku), tapi buntu pada praktik.

Gagasan mencuri perhiasan di hotel mewah jelas kurang cemerlang dan kelewat serampangan. Kendati demikian, poin plot tersebut dirakit dengan cermat sejak mula. Demikian pula konklusinya: Kai si pemuda lokal Hawaii akhirnya tertangkap dan ditahan, sementara Paula melenggang bebas seperti biasa, membaca buku Discourse on Colonialism-nya Aimé Césaire.

The White Lotus kukuh bertahan dengan idenya yang lain, yakni menyoroti ketimpangan kelas dengan tajam.

Ketimpangan kelas itu bisa ditemukan ke manapun kamera diarahkan. Dalam hubungan Tanya dan Belinda, misalnya, si kaya bisa berlalu sekenanya. Sementara itu, si kelas pekerja ditinggalkan begitu saja dengan mimpinya yang runtuh. Adakah yang lebih parah dari apa yang dialami Belinda? Tentu saja!

Poinnnya mengerucut pada kenyataan bahwa tak banyak—atau tak ada—yang bisa dilakukan para kelas pekerja terhadap mereka yang datang dari kelas berprivilese juga terhadap sistem yang menghadirkan ketimpangan distribusi kekayaan.

Satire Seutuhnya

The White Lotus memaparkan ragam disfungsionalitas dengan latar tempat yang harus 100 persen fungsional setiap waktu. Ia membincangkan prasangka kelas di tempat kesenjangan antarkelas begitu jelas terlihat. Dan ia membicarakan kolonialisme di hotel mewah di Hawaii.

Bermodal itu semua, ia menjadi satire yang paripurna. Hadirnya jenazah di adegan paling awal menyingkap bahwa The White Lotus bukan rangkuman kejadian normal di hotel mewah yang tanpa pertaruhan.

Caranya menarasikan ironi itu mengingatkan pada film-filmnya Ruben Östlund atau serial TV kenamaan bikinan Jesse Armstrong, Succession—meskipun The White Lotus secara keseluruhan relatif tidak “sesadis” karya-karya tersebut.

Dialognya kerap konyol, situasi-situasinya sanggup menghadirkan secondhand embarrassment maupun rasa cringe pada penonton. Semuanya melengkapi berbagai kejadian yang dijahit dengan teliti, seraya membiarkan kita menebak-nebak.

Ia kadang terasa berupaya kelewat keras untuk membuat rangkaian ketidaknyamanan setiap waktu, yang untungnya, dibawakan dengan baik oleh para aktornya. Di lain sisi, konsistensi demikian rasanya patut diapresiasi. Tentu tidak mudah untuk membuat ketidaknyamanan yang konstan, baik melalui situasi maupun plah karakter.

Armond, misalnya, bisa menjadi karakter yang lucu, sangat lucu, bila ditulis secara one-dimensional. Namun, The White Lotus menolak itu dengan menjadikannya sewenang-wenang bahkan predatorial.

Karakter-karakter lain pun dipoles demikian. Masing-masing dari mereka menyimpan insekuritas yang sebagian besar valid. Serial ini menolak menjadikan karakternya mudah disukai, malahan seakan-akan mendorong mereka berlomba meraih predikat karakter paling tak disukai.

Dan itu semua dilakukan seraya tetap memerhatikan perkembangan karakter. Masing-masing individu bisa jadi pribadi yang berbeda setelah satu pekan di hotel.

Sinematografinya sukses membuat The White Lotus kian distingtif. Baik melalui tengara-tengara modernitas yang dipadukan dengan alam, color grading kuning pekat, juga caranya memotret sisi primal para karakter.

Lain itu, serial ini masih pula diperkuat score garapan Cristobal Tapia de Veer yang khas dengan bebunyian Pasifik yang bernuansa tribal hingga bebunyian tiup janggal.

Pada akhirnya, The White Lotus memang tidak menghadirkan solusi. Selewat, ia bisa dianggap sekadar sirkus kehidupan. Namun, ia sejatinya sukses menghadirkan jenis tontonan yang sanggup memantik pemikiran dan mestinya menghadirkan perbincangan lebih jauh.

Bila memang tak ada yang bisa kita—kelas pekerja—lakukan terhadap ketidakadilan dan ketimpangan, Mike White seolah berkata bahwa kita setidaknya masih bisa bikin cerita di mana kecerobohan dan budegnya orang-orang kaya bisa ditertawakan.

Editor: Fadrik Aziz Firdausi