tirto.id - Presiden Joko Widodo seperti tak menimbang lagi untuk pengesahan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker). Meski demonstrasi besar-besaran merebak pada 6-8 Oktober 2020, Jokowi menganggapnya sebagai impak dari hoaks yang meruak. Ketimbang menanggapi kritik, Jokowi justru meyakini UU Ciptaker akan memberi manfaat positif bagi tenaga kerja Indonesia.

“Dalam rapat terbatas saya tegaskan mengapa kita butuhkan UU Cipta Kerja. Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja, sehingga kebutuhan lapangan kerja baru sangat mendesak,” kata Jokowi dalam konferensi pers, Jumat (9/10/2020).

Jokowi kemudian menyatakan bahwa kabar soal penghilangan pesangon dan penghilangan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Regional (UMR), serta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dalam UU Ciptaker adalah hoaks. UMP dan UMR masih ada dan diatur dalam UU Ciptaker. Begitu pula dengan aturan pesangon. Gara-gara hoaks itulah, bagi Jokowi, demonstrasi meledak.

Yang Jokowi jelaskan sebenarnya hanya fakta parsial. Ada poin-poin kritik lain dari buruh yang didiamkan Jokowi. Misalnya soal UMP yang tetap ada, tapi tidak ada aturan yang mewajibkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dalam UU Ciptaker.

Kemudian jatah pesangon yang seharusnya bisa mencapai 32 kali upah hanya menjadi maksimal 25 kali upah. Dan yang paling penting: kenihilan naskah final UU Ciptaker.

Per 12 Oktober 2020 pemerintah dan DPR masih simpang siur. Jika sebelumnya ada naskah tebal 1.028 halaman dan 905 halaman, saat itu ada dokumen setebal 1.035 halaman dan 812 halaman. Kerumitan bertambah ketika Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyampaikan bahwa naskah itu “hanya [memperbaiki] typo dan format.” Faktanya, ada perubahan dalam skema UU Ciptaker itu.

Bahkan hingga 26 Oktober 2020, tiga pekan setelah pengesahan, naskah UU ini masih mengalami perubahan dan belum bisa diakses publik.

Dalam naskah 812 dan 1.035 halaman, ada tambahan di Pasal 88A klaster ketenagakerjaan. Tiga poin yang diatur: Pengusaha bisa kena denda akibat keterlambatan pemberian upah, pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena sengaja atau lalai bisa dikenai denda, dan pemerintah mengatur pengenaan denda.

Satu sisi, pemerintah menjawab sanksi terhadap pembayaran upah oleh perusahaan. Satu kemungkinan lain: Buruh/pekerja rentan mendapat pemotongan upah jika membuat kesalahan.

Namun tuntutan buruh seperti kejelasan batas waktu pegawai kontrak atau kepastian UMK tidak juga terjawab. Banyak dari mereka yang turun demonstrasi tidak berlandaskan hoaks, tapi ketidakpuasan—inilah yang diabaikan Jokowi dalam konferensi persnya.

Lazim Dipakai Pemimpin Sayap Kanan

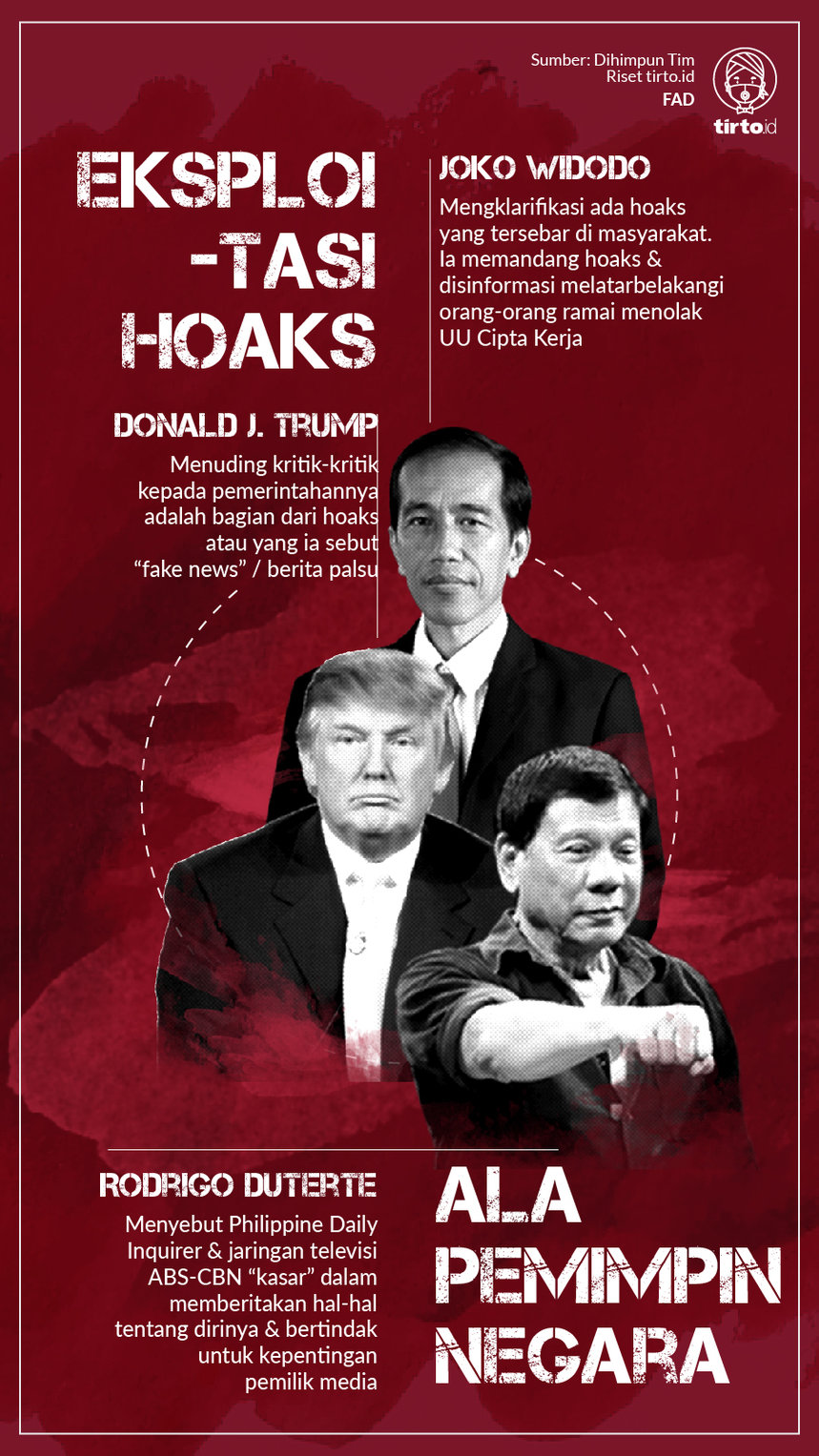

Politisasi hoaks kerap dipakai para pemimpin negara untuk menjalankan pemerintahan atau berkontestasi di ajang politik. Bentuknya beragam, bisa sebagai propaganda atau pelabelan untuk menutupi isu tertentu.

Donald Trump, misalnya, memakai hoaks dalam kampanye pemilihan presiden AS 2016 untuk mendiskreditkan pesaingnya, Hillary Clinton. Saat itu tim kampanye Trump memunculkan teori konspirasi Pizzagate.

Pada Maret 2016 isi email manajer kampanye Clinton, John Podesta, bocor ke publik. Di dalamnya ada kata-kata pemesanan “pizza” dan “hotdogs”. Pendukung Trump meramaikan kata-kata itu berkaitan dengan pelecehan seksual kepada anak dan perdagangan manusia pada restoran Comet Ping-Pong.

BBC mencatat, penyebaran masif skandal palsu bernama Pizzagate ini dimulai dari gambar yang tersebar di media sosial 4chan. Beberapa akun mengambil foto pemilik Comet Ping-Pong, James Alefantis, kemudian mengeditnya sedemikian rupa untuk menggambarkan ia adalah seorang pelaku pelecehan seksual kepada anak.

Cerita dan gambar-gambar ini segera bermunculan di Facebook dan situs penyebar hoaks lainnya seperti Infowars, Planet Free Will (PFW), dan The Vigilant Citizen. Imbasnya, efek domino. Orang-orang yang cukup dikenal publik ikut meramaikan berita palsu ini, misalnya pemain basket Andrew Bogut dari Australia.

Pendukung Trump yang kebanyakan merupakan aktivis sayap kanan juga tak mau ketinggalan. Penyiar radio Alex Jones, presenter televisi CBS46 Ben Swann, kolumnis Observer Liz Crokin, hingga pensiunan tentara Michael Flynn. Liz Crokin pernah menjadi narasumber dalam tayangan Out of Shadows yang menjadi penguat teori konspirasi ala I Gede Ari Astina alias Jerinx soal elite global.

Tuduhan paling parah mungkin berasal dari Flynn. Ia menyebut Podesta meminum darah korbannya. Dia juga menuding Clinton melakukan kejahatan lain, seperti pencucian uang. Sampai hari ini, tidak ada korban atau bukti apapun yang mendukung tudingan-tudingan tersebut.

Flynn kemudian menjadi anggota tim transisi kepresidenan Trump dan mengundurkan diri pada 2017.

Richard Gunther dan kawan-kawan dari Universitas Ohio dalam makalah berjudul "Fake News Did Have a Significant Impact on the Vote in the 2016 Election" (2018, PDF) menduga hoaks telah menguntungkan Trump dalam pemilihan presiden 2016. Banyaknya hoaks yang beredar memengaruhi simpatisan Barack Obama untuk mengalihkan suaranya ke Trump ketimbang ke Clinton.

Setelah berkuasa, Trump menjadi tuman. Ia mengeksploitasi soal hoaks, terutama dalam cuitan-cuitannya. Sampai Desember 2017 atau kurang lebih 1 tahun Trump berkuasa, ia telah mencuitkan “fake news” sebanyak 150 kali. Dalam satu hari, dia pernah mencuit kata tersebut sampai 8 kali.

Trump menggunakan “fake news” untuk mendiskreditkan media-media yang tidak satu frekuensi dengan kebijakannya. Pada Februari 2017 dia menyebut New York Times, CNN, NBC, ABC, dan CBS sebagai media penyebar hoaks. Semua yang ia sebut adalah media arus utama. Trump lebih menaruh kepercayaan kepada Fox yang bias.

Berkebalikan dengan tudingannya, pemeriksaan fakta Washington Post justru menunjukkan Trump telah menyampaikan klaim-klaim palsu kepada publik sampai 20 ribu kali per 9 Juli 2020. Menjelang pemilu presiden AS 2020, klaim palsu dan hoaks ini masih juga belum berhenti, apalagi dalam masalah pandemi COVID-19.

Pemimpin kanan lainnya, Jair Bolsonaro dari Brazil, juga mendapat keuntungan dari hoaks yang beredar saat pemilihan presiden Brazil 2019. Guardian mencatat, pesan hoaks yang tersebar di WhatsApp sebagian besar didominasi isu-isu konspirasi dari pendukung sayap kanan Bolsonaro. Jumlahnya mencapai 48 persen.

Sedangkan di Italia, politikus populis sayap kanan juga menuai hasil positif dari hoaks. Partai seperti Five Star Movement (Movimento Cinque Stelle) dan the League (Lega Nord) meraih suara cukup tinggi. Dalam pemilu 2018, Five Star mendapat lebih dari 30 persen suara dan menjadi peringkat teratas perolehan suara, sementara La Lega mendapat hampir 18 persen suara.

Tren Pemimpin Otoriter

Di Asia Tenggara, ada Rodrigo Duterte, Presiden Filipina, yang kerap melontarkan penilaian “fake news”. Yang paling kasar, Duterte pernah menyatakan pemberitaan media sebagai omong kosong dan mengancam kebebasan pers dengan menangkap jurnalis Rappler atas tuduhan pencemaran nama baik.

Maria Ressa, pendiri dan editor Rappler, menyebut justru Duterte lah yang menyebarkan berita palsu untuk “membungkam dan mengintimidasi” oposisi. Namun Ressa tak kuasa menghadapi kediktatoran Duterte dan malah kena vonis enam tahun penjara.

Dalam opini yang ditulis untuk Student Life, Christopher Murdy memandang frasa “fake news” memang menjadi populer bagi pemimpin-pemimpin diktator. Situasi ini, menurut Murdy, cukup berbahaya.

“Ini memberikan pemerintahan otoriter seluruh dunia cara membingkai pembatasan dan independensi media,” catat Murdy.

Jean-Paul Marthoz, jurnalis senior asal Belgia, memperkirakan tudingan-tudingan dan daur ulang hoaks ini akan terus keluar dari mulut para pemimpin dunia untuk melanggengkan kekuasaan yang sewenang-wenang.

Hanya “kesadaran publik” yang bisa menghentikan para diktator tersebut untuk mendelegitimasi media. Namun, menurut Caroline Less dalam artikel bertajuk "Fake news: the global silencer" (PDF), “kesadaran publik saja sulit membuat perubahan di tengah rezim otoriter dunia, di mana jurnalis ditahan, media diberedel, dan sensor jurnalistik dilakukan secara pribadi karena takut dibunuh.”

Less juga menggarisbawahi bahwa sebenarnya tren tuduhan "fake news" ini bukan hanya digunakan pemimpin yang secara kasat mata adalah diktator, tapi juga pemimpin negara-negara demokrasi.

Editor: Ivan Aulia Ahsan