tirto.id - Turino Djunaedy tidak menyangka film buatannya di tahun 1968 yang berjudul Djakarta, Hong Kong, Macao akan menjadi bahan perbincangan orang-orang film. Mereka kaget karena film Indonesia bisa dengan mudah mengeksploitasi adegan perkelahian dan adu tembak antar agen rahasia di tengah kepungan gedung pencakar langit. Suatu hal yang belum pernah dilakukan dalam perfilman Indonesia sebelumnya.

Film yang dibuat tak lama sejak transisi kekuasaan kepada Presiden Soeharto itu dengan gamblang menunjukan latar kehidupan masyarakat berduit di Kota Jakarta. Di tengah kondisi perfilman yang belum lepas sepenuhnya dari film-film sosialisme warisan periode Sukarno, Turino dengan percaya diri mengumbar pertunjukan rumah mewah yang dihuni seorang nyonya rumah yang bersantai sambil mengenakan perhiasan lengkap.

Keterkejutan para pemerhati film pun bertambah dosisnya.

Kemewahan yang Menghina

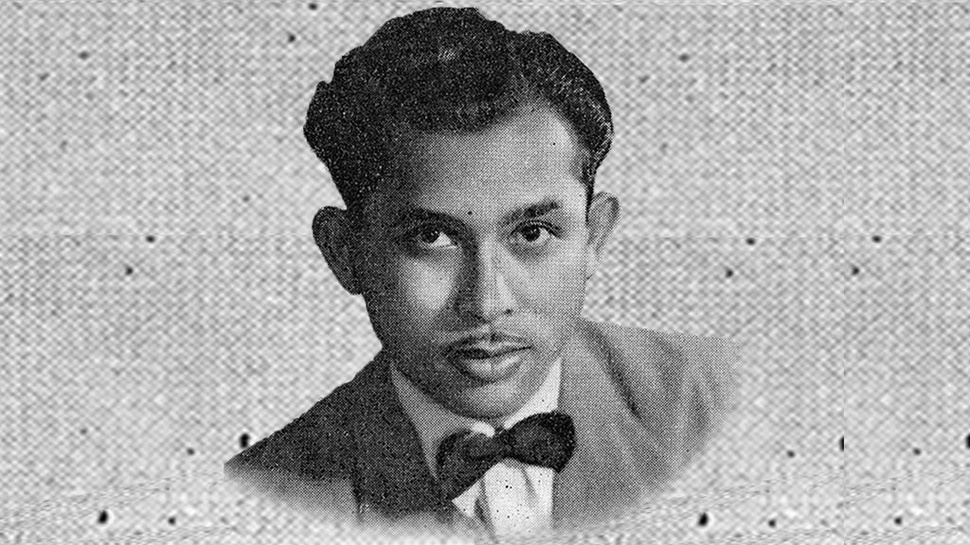

Berawal dari Turino, gambaran tentang orang kaya dalam film Indonesia seketika menjadi tren di tahun-tahun awal Orde Baru. Satu tahun setelah Djakarta, Hong Kong, Macao meraup untung, Usmar Ismail bekerjasama dengan Pemda DKI Jaya membuat Big Village. Film ini berkisah tentang keretakan kehidupan rumah tangga keluarga kaya akibat pengaruh sosial Kota Jakarta.

Upaya merepresentasikan kaum borjuis di tengah kondisi mayoritas penduduk Jakarta yang masih berdiri di bawah garis kemiskinan lama-kelamaan menimbulkan permasalahan. Berbeda dari percobaan kritik sosial yang dilancarkan Usmar lewat Big Village, sebagian besar film yang dibuat dengan latar kehidupan orang kaya pada tahun 1970-an justru ditunjukan dengan cara yang kurang wajar.

“Dalam adegan film biasanya tampak: rumah, gedung mewah, lengkap dengan perabotan serba mahal dan interior yang lux, ada bar dengan minuman whisky, ada kolam renang, ada mobil tipe Mercedez Benz, ada pakaian dan dandanan pria wanita dengan mode terakhir yang menyala,” tulis Pos Kota (26/12/1971).

Dampak sosial seperti yang dikisahkan Usmar Ismail dalam filmnya menjadi dasar keresahan sekelompok budayawan dan wartawan Ibukota. Mereka satu persatu mengkritik unsur kemewahan dalam film yang dinilai tidak realistis dan menyesatkan. Permasalahan ini mulai dibicarakan secara terbuka dalam sebuah diskusi film yang diadakan pada 21 Desember 1971 di Taman Ismail Marzuki.

Harian KAMI (21/12/1971) mencatat, sesi diskusi tentang kemewahan ini berlangsung sangat alot. Suara setuju dan tidak setuju saling menimpali pendapat Ketua PWI Pusat, Rosihan Anwar, yang terang-terangan mengutuk kemewahan dalam berbagai film Indonesia. Rosihan menilai unsur kemewahan yang tidak pada tempatnya berpotensi menimbulkan rasa frustasi pada penonton kalangan tertentu.

“Terhadap penonton yang tergolong lapisan tidak punya, ia dapat menumbuhkan frustasi. Kesadaran tidak berdaya bisa menimbulkan ketegangan-ketegangan jiwa atau juga tambah membuat orang bersikap masa bodoh atau apatis,” ujar Rosihan.

Sayangnya, diskusi yang digelar untuk merayakan pesta seni kontemporer 1971 itu tiba pada simpulan yang tidak disukai Rosihan. Mayoritas peserta menganggap kemewahan dalam film adalah penting supaya orang Indonesia tidak ketinggalan zaman. Tidak peduli ceritanya bagus atau tidak, yang penting ada sesuatu yang bisa ditiru

Kebetulan pada periode yang sama orang Indonesia sedang dibuat mabuk oleh kata sakti “pembangunan” Orde Baru. Semua orang kota dipaksa menekuni teknologi dan daya tarik gaya hidup modern yang selalu identik dengan kemewahan yang mengumbar hawa nafsu.

Melanie Budianta dalam makalahnya “Representasi Kaum Pinggiran dan Kapitalisme” yang tersunting pada Sastra Indonesia Modern: Kritik Postkolonial (2002: hlm. 306) menyebut latar belakang pembuatan film cerita sepanjang tahun 1970-an hidup dari pola tersebut.

Catatan statistik yang dikumpulkan Taufiq Ismail tentang film-film peserta Festival Film Indonesia (FFI) tahun 1977 turut menguatkan argumen Melanie. Melalui tulisan yang dimuat Tempo (12/3/1977), Taufiq mengkaji tidak kurang dari 27 film cerita film peserta FFI 1977 dan menemukan bahwa lebih dari separuhnya memuat lambang-lambang kekayaan yang dibawakan ke dalam bentuk permadani mewah, perabot ukir impor, dan mobil impor dari Eropa.

“Perabot ukir sedemikian berdesak-desaknya dalam adegan, sehingga kelihatan seperti toko meubel yang tak punya gudang atau rumah orang kaya Indonesia yang meluap nafsu pamernya,” ledek Taufiq.

Taufiq Ismail melanjutkan uraiannya dengan menyebut, separuh film tentang manusia kota yang bergelimang harta selalu diikuti dengan adegan kelab malam. Maka tidak heran jika paruh pertama 1970-an menjadi tahun kejayaan film tentang gadis penghibur yang jatuh hati pada pemuda kaya.

Bernafas dalam Lumpur (1970) dan Matinya Seorang Bidadari (1971) hanya segelintir judul yang mengangkat tema demikian.

Orang Kaya Baru

Pada periode 1980-an, gambaran kemewahan mulai dianggap tiba pada titik yang lebih masuk akal. Salim Said, dalam Pantulan Layar Putih (1991: hlm. 253) menyebut, simbol kekayaan berupa karpet mahal dan perabot ukir dari luar negeri semakin sulit ditemukan jika tidak dicari dengan seksama.

Menurut Salim Said, pada film-film dekade 1980-an, kemewahan telah menjadi bagian integral dari kisah yang dibawakan, sehingga penampilan orang-orang kaya menjadi terlihat wajar. Pertunjukan tuan dan nyonya rumah yang makan malam sambil mengenakan dandanan menyala pun sudah tidak diketemukan lagi. Pameran mobil mewah mulai berkurang digantikan dengan mobil-mobil buatan Jepang yang semakin umum dikendarai orang kota.

Said dalam uraiannya turut mengatakan bahwa hal itu terjadi berkat meluasnya kepercayaan diri kelas menengah. Ia tidak merinci ataupun menggali lebih jauh argumennya ini. Kendati demikian, menjadi jelas bahwa apa yang dimaksudkan Said merujuk pada tokoh-tokoh orang kaya dalam film yang secara tekstual meniru perilaku orang dari kalangan menengah.

Taufiq Ismail, dalam laporannya tentang simbol kemewahan film peserta FFI 1977, pun lebih memlih ungkapan “kelas menengah” untuk menyebut manusia-manusia kota pemilik segala simbol kemewahan macam itu. Kemungkinan Taufiq setuju jika orang kaya dalam film Indonesia tahun 1970-an tampak menyolok dan tidak meyakinkan lantaran tidak benar-benar mewakili golongan atas.

Barangkali, mereka inilah representasi langsung dari istilah “orang kaya baru” dalam film Indonesia.

Golongan atas dalam film Indonesia, sebagaimana dikemukakan Krishna Sen dalam Kuasa dalam Sinema (2009: hlm. 234), lebih kerap didefinisikan lewat perilaku negatif seperti korupsi dan pola konsumsi berlebihan. Kelompok ini memiliki durasi kemunculan yang relatif singkat dalam peranan yang sangat terbatas karena keberadaannya sulit diidentifikasi.

Menurut Sen, menggambarkan golongan atas yang sejati dalam film justru akan menimbulkan banyak masalah. Pertentangan antar kelas merupakan konflik yang sangat diharamkan muncul di layar perak oleh rezim Orde Baru. Golongan atas yang kerap berlagak seperti ningrat dianggap dapat memicu pertentangan semacam ini.

Editor: Eddward S Kennedy