tirto.id - Hadirkan Bill Murray dan Owen Wilson. Oh, jangan lupakan Jason Schwartzman. Ambil gambar yang simetris. Siram dengan warna-warna pastel. Jangan lupa setel musik-musik Prancis yang obscure. Itu semua lumrah dipandang khalayak, secara serius maupun lucu-lucuan saja, sebagai tropes atau bahkan dianggap "resep untuk membuat film Wes Anderson".

Tentu saja sebagian di antara resep itu terdengar sebagai generalisasi. Terlebih soal musik-musik Prancis obscure, yang nyatanya tidak selalu muncul dalam film Anderson. Barangkali scoring atau lagu-lagu itu "terdengar Prancis" tak lain tak bukan karena buntut dari aspek-aspek lainnya dalam film yang berangkat dari kecintaan sang sutradara terhadap sinema Prancis.

Dan setelah 9 judul film panjang, dua di antaranya animasi, kita memang hanya menunggu waktu saja sampai Wes Anderson betul-betul membuat film soal Prancis, atau menjadikan negara yang pernah ia tinggali itu sebagai latar cerita. The French Dispatch (2021) adalah jawabannya. Selain Prancis, ia juga berangkat dari kecintaan sang sutradara pada jurnalisme, terutama The New Yorker, dan era majalah cetak yang bisa dibilang telah lewat.

Seperti apa film yang menurut Anderson, "surat cinta untuk jurnalis" itu? Kita bisa berekspektasi ia tidak akan tampak seperti film bernapas jurnalisme macam Network (1976), Zodiac (2007), apalagi Spotlight (2015). Sudah tentu film ini bakal menghadirkan Bill Murray, Owen Wilson, dan Jason Schwartzman. Begitu pula ensemble cast yang juga bermuatan aktor-aktor kelas satu Hollywood. Pastinya akan sangat terasa dan "terdengar Prancis", serta "terasa Wes Anderson".

Majalah Hidup

The French Dispatch mengangkat tulisan-tulisan dalam edisi terakhir sebuah majalah yang diproduksi biro luar negeri koran fiktif Amerika bernama Liberty, Kansas Evening Sun. Majalah itu, yang bernama The French Dispatch, diawaki para jurnalis ekspatriat dan bermarkas di kota fiktif Ennui-sur-Blasé, Prancis. Kontennya berkisar ihwal politik dunia, seni, fesyen, makanan-minuman fancy, dan human interest.

Dari lima kisah yang hadir dalam film ini, tiga kisah utamanya terinspirasi laporan para awak The New Yorker. Sedangkan dua kisah lainnya bisa dibilang pelengkap sekaligus menjadi latar dan bingkai cerita.

Pada dua kisah sampingan itu ada cerita Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray) sebagai Pemimpin Redaksi French Dispatch yang berjuang menulis apa pun yang ingin ia tulis. Ia diikuti rubrik lebih singkat soal perjalanan, di mana Herbsaint Sazerac (Owen Wilson) melaporkan kondisi kota Ennui-sur-Blasé seraya mengendarai sepeda.

Tiga artikel feature yang jadi menu utama majalah itu ditampilkan dengan gayanya masing-masing. Perbedaan cara para jurnalisnya dalam menggambarkan cerita disampaikan dengan mencolok dan menjadikannya komponen paling menarik dalam film.

Dalam bagian Arts & Artists berjudul The Concrete Masterpiece, seniman terpidana dengan gangguan mental Moses Rosenthaler (Benicio del Toro), tampak memiliki hasrat yang lebih besar pada kegagalan ketimbang kesuksesan. Kisahnya disampaikan J. K. L. Berensen (Tilda Swinton) yang menempatkan diri sebagai pencerita (termasuk dengan cara memberikan kuliah) sekaligus turut muncul dalam beberapa kejadian di dalamnya.

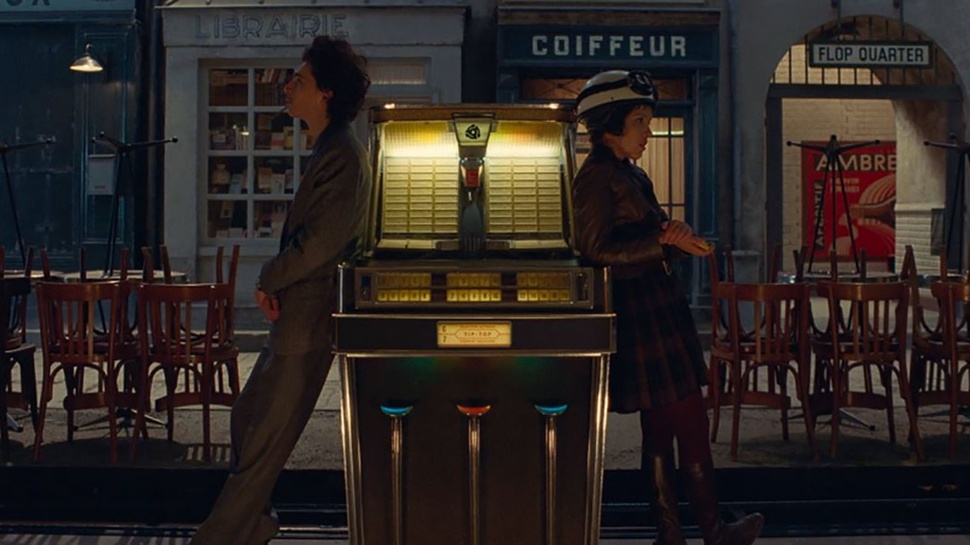

Sementara untuk seksi Politics/Poetry, pada tulisan berjudul "Revisions to a Manifesto", Lucinda Krementz (Frances McDormand) melibatkan diri secara penuh ke aksi pemberontakan mahasiswa—kendati menurut dia, anak-anak muda itu hanya "mempertahankan ilusi". Selain terasa musikal, revolusi di sini pun digambarkan menjelma sebagai komoditas. Untuk hal ini, tokoh Zeffirelli (Timothée Chalamet) cukup mengingatkan pada sosok Daniel Cohn-Bendit dalam peristiwa Mei 68 yang asli. Kisah ini berakhir dengan Krementz menyodorkan naskah yang lebih panjang belasan ribu kata ketimbang yang dipesan redakturnya.

Pada bagian terakhir, jurnalis kuliner pengisi seksi Tastes & Smells, Roebuck Wright (Jeffrey Wright) menjadi penyuara narasi yang paling memikat. Dalam "The Private Dining Room of the Police Commissioner", alih-alih bercerita soal chef legendaris bernama Nescaffier (Stephen Park) dalam belasan halaman porsi kisahnya, ia justru menulis intrik dan peristiwa yang terjadi di sekitar chef tersebut.

Roebuck Wright juga menjadi karakter yang terlihat penuh kesadaran diri sepanjang film. Perihal karakter, Anderson lazimnya menampilkan karakter yang tidak terlalu mendalam atau katakanlah, "tidak utuh". Dalam film terbarunya ini, ia masih menjadikan para aktornya sebagai pion-pion dalam cerita dan diorama dunia rekaannya—bukan film-film pilihan utama para aktor kala hendak mengejar penghargaan semacam best actor.

Di samping perbedaan cara para jurnalis itu menyampaikan liputan mereka, kisah di balik halaman publikasi juga dimuat. Lebih lanjut, perspektif para penulis juga bisa kita temukan dalam diskusi-diskusi bersama sang Pimred, di mana para jurnalis itu menyampaikan argumen masing-masing tatkala menyertakan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari tulisan mereka.

Lalu bagaimana dengan kesamaannya? Kisah-kisah itu mencakup perpindahan frame antarlatar yang sangat sibuk dan kerumitan trivial seperti perkenalan tokoh-tokoh sampingan yg tidak signifikan. Semuanya dikerjakan dengan teramat mendetail. Desain lokasi yang menawan. Peta populer Kansas, seprai bertuliskan nama penjara, hingga coretan di tembok dan bangku menjadi contoh rincian yang bisa diharapkan dari Anderson.

Dan semuanya ditampilkan dengan cepat. Sangat mudah untuk membuat kita teralihkan, atau justru kelewat memilah-milah mana detail yang perlu diingat atau tidak. Sebut saja itu sebagai trik Anderson membangun komposisi. Atau, itu adalah gaya dia menampilkan laporan belasan halaman, meski ada baiknya memang para reporter dan penulis tidak memasukkan nama-nama yang sama sekali tidak memiliki andil dalam suatu penceritaan atau liputan.

The French Dispatch menghadapi persoalan serupa yang ditemui kebanyakan antologi. Ia mungkin membuat penonton naik-turun minatnya pada pada satu cerita atau yang lain. Setidaknya, dengan tingkat penyerapan penonton yang bisa jadi menurun jelang akhir film akibat pemrosesan cerita yang berbeda-beda, menempatkan kisah Roebuck Wright yang meriah pada posisi terakhir jadi pilihan yang tepat.

Dan seperti halnya membaca majalah, laporan jurnalisme panjang, atau antologi cerita, kita bisa memberi jeda sebelum beralih ke judul lain lagi. Format serial TV, misalnya, mengizinkan kita berhenti barang sejenak untuk menyerap tiap episodenya. Namun dalam film, pilihan itu adalah klik tombol pause (kecuali jika kau menontonnya di bioskop) antarcerita. Atau menontonnya ulang.

Bicara Banyak dan Cepat

Saya memang baru bisa mencerna The French Dispatch dengan cukup layak setelah menontonnya untuk kali kedua, yang memungkinkan saya menaruh perhatian lebih banyak pada hal-hal di samping plot. Pada kali pertama menonton film ini, saya menganggapnya hidangan yang pantas untuk siapa pun yang selalu menanti karya-karya terbaru sang sutradara. Toh, dengan pilihan estetika visualnya saja, film Anderson telah menjadi hiburan tersendiri.

Soal tampilan, Robert Yeoman masih menjadi pilihan pertama Anderson untuk menukangi sinematografinya. Di sana-sini bergiliran muncul penggunaan miniatur, pula metode seperti gambar hitam-putih, cutaway, split-screen, panggung teater, hingga animasi 2D. Gwenn Germain yang sebelumnya terlibat dalam Isle of Dogs (2018) ditunjuk untuk menyutradarai segmen animasi. Sementara, eksekusinya dikerjakan sepenuhnya oleh belasan ilustrator lokal Angoulême, kota tempat syuting film ini dilangsungkan, dengan inspirasi utama datang dari komik-komik Belgia seperti Tintin dan Blake and Mortimer.

Dari urusan scoring, komposer Alexandre Desplat seperti biasa kentara hadir mempertahankan arah dan emosi film-film Anderson dengan nada-nada gubahannya—sangat mungkin mengantarnya meraih banyak award kelak. Masih soal musik, dari deretan soundtrack hadir pula gubahan komposer legendaris Ennio Morricone serta "Aline", tembang populer di Prancis dekade 60-an yang dibawakan ulang Jarvis Cocker.

Selebihnya, The French Dispatch masih seperti film-film Anderson lainnya di mana kesedihan tak pernah kelewat dieksploitasi. Deadpan atawa komedi kering masih menjadi andalan, tokoh-tokohnya masih kerap berbisik riuh, bergerak macam kartun atau berubah gerakannya dengan drastis. Aksi tembak-tembakannya masih terasa sama komikalnya seperti dalam filmnya terdahulu, The Life Aquatic with Steve Zissou (2004).

Bagi penonton baru, The French Dispatch mungkin terasa berlebihan atau seperti orang yang bicara banyak dengan cepat. Sebagian fans Anderson juga mungkin akan lebih menyukai filmnya yang tidak lebih heboh atau berfokus pada lingkup lebih kecil. Namun melihat kecenderungan dalam setiap judul terbarunya, Anderson memang akan tetap bertahan pada gayanya tetapi sebisa mungkin bakal mengembangkan karya berikutnya dengan lebih kompleks dan padat lagi.

Terima saja The French Dispatch sebagai film-Wes-Anderson-paling-Wes-Anderson sejauh ini, atau saksikan sebagai tontonan yang memanjakan mata belaka. Saya menerima The French Dispatch sebagai cara dia menggarap majalah yang "hidup" atau romantisasi kerja-kerja media. Surat cinta terhadap jurnalisme. Tepatnya, surat cinta yang gaduh.

Editor: Nuran Wibisono