tirto.id - Boenarman tersentak bangun di sepinya tengah malam. Keringat dingin bercucuran dan napasnya tersengal-sengal. Mimpinya sangatlah menyeramkan: awan hitam bergulung-gulung, kilat menyambar di langit dan Sungai Cisadane memerah jambu karena darah yang tumpah menghilir bersama arus.

Tangerang di paruh pertama 1946 itu memang dilingkup keresahan. Sejak November 1945, pasukan Tentara Republik Indonesia (TRI) terus mundur ketika Belanda merebut Pesing dan Cengkareng. TRI yang terdesak segera ditarik pada 28 Mei 1946, diikuti masuknya pasukan Nederlands Indies Civil Administration (NICA) ke Tangerang. Suasana mencekam pun segera meliputi seluruh kota yang semakin kosong.

Suasana kota kian tegang kala pasukan NICA menurunkan bendera Indonesia di depan kantor kabupaten. Sebagai gantinya, bendera merah-putih-biru Belanda berkibar. Nyala api kemarahan rakyat pun turut terkipas sentimen rasial ketika pengerek bendera Belanda itu ternyata seorang prajurit keturunan Tionghoa!

Beberapa hari kemudian, orang-orang yang gelap mata menyerang rumah-rumah komunitas Tionghoa. Mimpi Boenarman jadi kenyataan. Asap hitam membumbung dari rumah-rumah orang Tionghoa yang dilalap api, disertai penjarahan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Fajar merekah bersamaan dengan ayunan parang, golok, linggis, dan cangkul yang mencabut nyawa.

Fragmen tragedi itu dilukiskan Pralampita Lembahmata dengan begitu hidup dalam novel Bonsai: Hikayat Satu Keluarga Cina Benteng (2011). Sesuai judulnya, Pralampita mengangkat kisah orang-orang Cina Benteng yang turun-temurun menetap di tepi Sungai Cisadane sejak abad ke-15. Mereka hidup di antara orang-orang bumiputra, membaur, tapi dalam keadaan resah-rusuh era Revolusi, mereka tetap saja dipandang sebagai “orang asing”.

Kerusuhan di Tangerang pada 1946 yang dilukiskan Pralampita bukanlah fiksi belaka. Peristiwa yang terjadi antara Mei sampai Juni itu menelan sedikitnya 600 jiwa Tionghoa. Menurut pemberitaan surat kabar Qiaosheng Bao yang terbit di Shanghai, sekira 3.000 orang Tionghoa kemudian eksodus ke Jakarta untuk menyelamatkan diri. Kendati menelan begitu banyak korban jiwa dan harta, peristiwa ini hanya segelintir penderitaan orang-orang Tionghoa di era Revolusi yang kacau balau.

Kekerasan Terhadap Komunitas Tionghoa

Kekerasan terhadap komunitas Tionghoa terjadi hampir merata di setiap kota besar di Sumatera dan Jawa selama masa Revolusi. Pelaku kekerasan umumnya ialah laskar-laskar rakyat yang dibentuk swadaya dan di luar kendali pemerintah Republik Indonesia.

“Semangat revolusioner dan ‘premanisme kota’ laskar-laskar rakyat menjadikan anggota laskar gagal menahan diri untuk tidak menjarah, merampok, dan melakukan perusakan. Karenanya, selain diserang, orang-orang Tionghoa juga menderita karena ketiadaan hukum yang menindak para penjarah,” catat Anne van der Veer dalam tesis The Pao An Tui in Medan: A Chinese Security Force in Dutch Occupied Indonesia, 1945‐1948 (2013, hlm. 26).

Misalnya, saat Bandung Selatan dibumihanguskan dalam peristiwa yang kemudian dijuluki “Bandung Lautan Api”, tak kurang dari 600 rumah orang Tionghoa ikut terbakar.

Kekerasan dan penyerangan itu umumnya disulut oleh asumsi bahwa orang-orang Tionghoa merupakan antek Belanda. Pula, orang-orang Tionghoa dianggap tidak menunjukkan solidaritasnya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia karena pandangan stereotipikal semata-mata mengejar keuntungan sendiri.

Pada 10 April 1946, pemerintah RI menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Seturut undang-undang baru itu, Pemerintah Indonesia menganut sistem pasif dengan asas jus solii. Undang-undang ini mengatur orang-orang Tionghoa yang, “....lahir di Indonesia atau telah menetap di Indonesia selama lima tahun, secara otomatis menjadi warga negara Indonesia”.

Taomo Zhou dalam Revolusi, Diplomasi, Diaspora: Indonesia, Tiongkok, dan Etnik Tionghoa 1945-1967 (2019) menyebut sistem pasif itu dipilih dengan dasar untuk menahan pengaruh Republik Tiongkok terhadap komunitas Tionghoa di Indonesia. Namun, pelaksanaan undang-undang ini tidak berjalan mulus.

Zhou mencatat, pada Juni 1946, orang-orang Tionghoa di wilayah yang dikuasai TNI mulai mendapat tekanan untuk menyatakan kesetiaannya pada Republik Indonesia (hlm. 32). Di Cirebon, misalnya, wakil pemerintah RI mewajibkan orang-orang Tionghoa menginvestasikan uang mereka di obligasi negara sebagai syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.

Dilema Kewarganegaraan

Kekerasan dan paksaan semacam itu kemudian memicu kecaman keras dari pemerintah Republik Tiongkok. Setiap kasus-kasus penjarahan, kekerasan, dan kerusuhan yang menimpa etnis Tionghoa di Indonesia pun kerap mengisi halaman koran-koran Tiongkok.

Konsulat Jenderal Tiongkok kemudian secara terus terang mengutuk TNI yang menyerang orang-orang Tionghoa tanpa pandang bulu.

Kali lain, Wakil Konsul Republik Tiongkok Niu Shu Chun menuntut pemerintah Indonesia menginvestigasi hilangnya 150 orang Tionghoa di Salatiga, Jawa Tengah. Menjawab tuntutan itu, Menteri Negara Maruto Daroesman menekankan bahwa Republik Tiongkok tak berhak mengurus hilangnya orang-orang Tionghoa di Indonesia karena mereka adalah warga negara Indonesia. Karenanya, kasus hilangnya orang-orang Tionghoa itu ditindak sebagai urusan dalam negeri Indonesia semata-mata.

Niu Shu Chun juga pernah melayangkan surat protes kepada Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan RI atas perilaku TNI yang memasang ranjau, dinamit, dan penghancur eksplosif lain di pabrik dan rumah-rumah milik orang Tionghoa di Malang, Solo, Blitar, dan lain-lain. Tindakan ini dinilai telah menyebabkan gangguan psikologis dan kekacauan. Pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat banyak selain terus beralasan bahwa pemasangan alat-alat peledak itu termasuk strategi perjuangan.

Sikap dingin pemerintah Indonesia atas tuntutan Republik Tiongkok itu kian menggerus simpati Republik Tiongkok terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Terlebih, menurut pemerintah nasionalis Tiongkok kala itu, angkatan bersenjata Indonesia tak lebih dari penganjur kekerasan berseragam. Tidak heran jika pemerintah nasionalis Tiongkok kemudian jadi lebih condong memihak aliansi Belanda-Inggris-Amerika Serikat yang dinilai lebih siap melindungi orang-orang Tionghoa di luar negeri.

Selain ketegangan di level elite, keterlibatan Tiongkok itu juga memunculkan dilema kewarganegaraan di kalangan Tionghoa Indonesia. Menurut hukum kewarganegaraan Republik Tiongkok, komunitas Tionghoa Indonesia adalah warga diaspora. Karena itu, pemerintah Tiongkok berani mendesak orang-orang Tionghoa di Indonesia untuk membatalkan kewarganegaraan Indonesianya.

Pemerintah Tiongkok bahkan meminta warga Tionghoa untuk bersikap netral dalam konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda. Kondisi ini tentu saja membuat posisi komunitas Tionghoa makin terjepit dan tidak pasti.

Pao An Tui

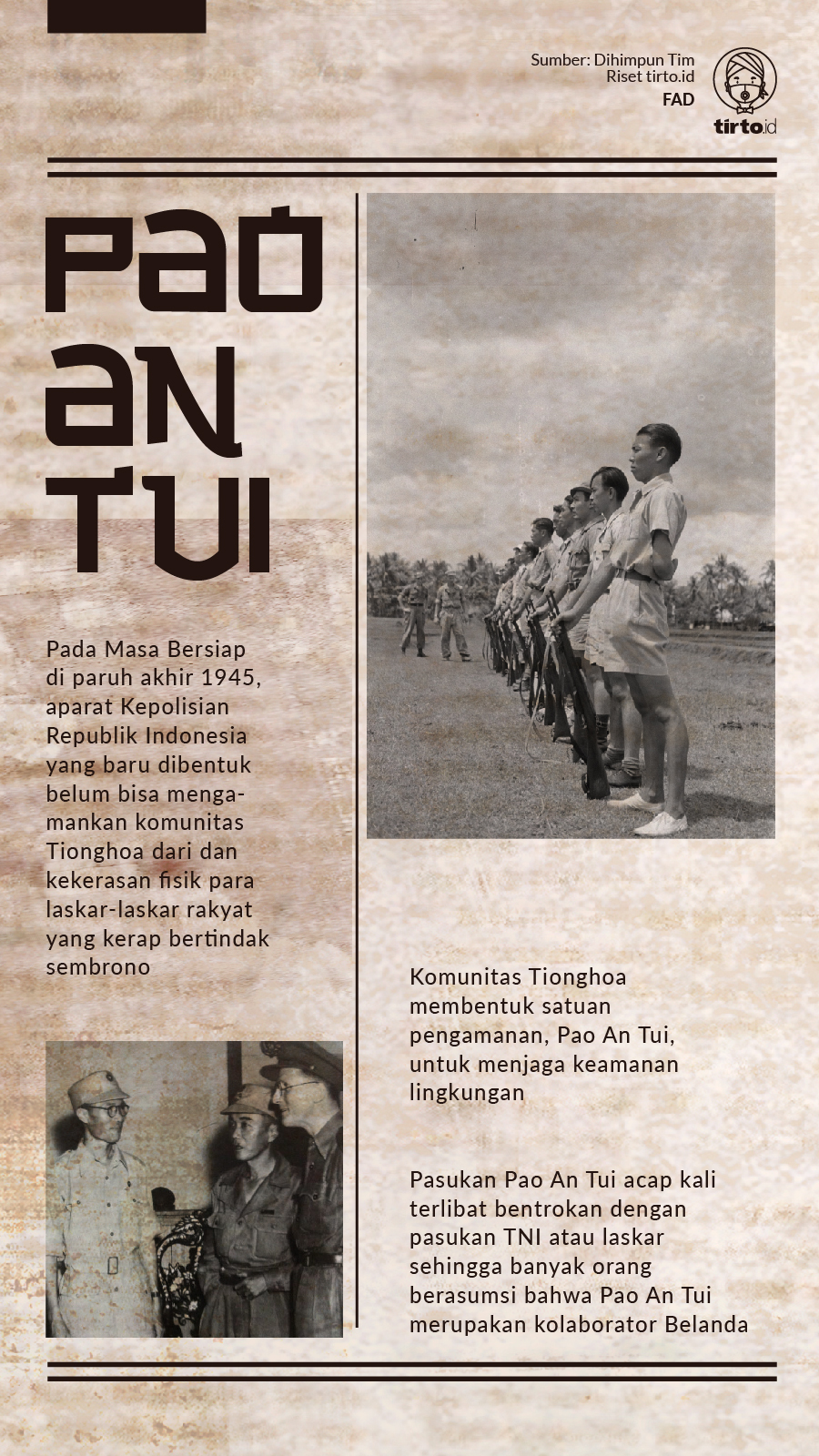

Sejak awal—bahkan sebelum pemerintah Republik Tiongkok ikut campur, komunitas Tionghoa Indonesia sebenarnya sadar posisi mereka terjepit. Mereka terancam sewaktu-waktu oleh amukan laskar rakyat maupun para penjarah. Karena itu, komunitas Tionghoa terpaksa harus membentuk pertahanan kolektifnya secara mandiri.

Pertahanan kolektif mandiri yang pertama tercatat dibentuk oleh organisasi Hua Ch’iao Chung Hui (HCCH) di Medan pada Desember 1945. HCCH—yang berafiliasi pada Kuomintang—menggelar rapat perdananya pada 9 Desember. Rapat itu menghasilkan sebuah manifesto yang menyerukan pembentukan organisasi keamanan komunitas yang mandiri.

Organisasi keamanan itu kemudian dinamai Pao An Tui. HCCH kemudian menugaskan Lim Seng untuk memimpin Pao An Tui. HCCH juga menyediakan dana sebesar f1.000 untuk operasional Pao An Tui.

Pada awalnya, Pao An Tui direncanakan merekrut 300 anggota. Tapi, dana yang tersedia ternyata tak mencukupi untuk mempersenjatai orang sebanyak itu. Jadilah keanggotaannya dibatasi menjadi 100 orang saja. Untuk menambal kurangnya kekuatan, Pao An Tui kerap meminta bantuan pasukan Inggris—dan kemudian Belanda—untuk menghadapi serangan laskar-laskar rakyat.

“Pada mulanya organisasi itu merupakan satuan sukarela penjaga malam (xunye tuan) di pemukiman komunitas Tionghoa, tapi kemudian diubah menjadi resimen pionir yang melaksanakan ‘kerja-kerja persiapan’ untuk satuan militer Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia,” catat Taomo Zhou (hlm. 38).

Transformasi dan kedekatan Pao An Tui dengan Belanda kemudian memunculkan anggapan miring bahwa mereka adalah adalah kolaborator Belanda. Seturut politisi peranakan Siauw Giok Tjhan, sebagian anggota yang bergabung di Pao An Tui menilai diri dan organisasi mereka sebagai “rakyat yang paling setia kepada Ratu Wilhelmina”. Pers Indonesia sezaman pun kerap menuding Pao An Tui sebagai “Semangat Tiongkok Belanda”.

Pao An Tui yang semula defensif kemudian berkembang jadi makin kuat. Di Medan, misalnya, Pao An Tui yang bekerja sama dengan sayap pemuda Kuomintang Medan berhasil menahan TNI memasuki kota. Kali lain, satuan Pao An Tui di Bagansiapi-api dilatih menggunakan tommygun dan pistol yang diduga pemberian Sekutu.

Dimanfaatkan Belanda

Aksi-aksi Pao An Tui pada akhirnya semakin membawa kerumitan dalam hubungan Indonesia dan Tiongkok. Pemerintah RI yang khawatir pada perkembangan Pao An Tui lantas melancarkan protes kepada pemerintah Republik Tiongkok. Keberadaan Pao An Tui diprotes karena dianggap menimbulkan bentrokan-bentrokan dengan TNI yang sebenarnya tidak perlu.

Menjawab protes ini, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Tiongkok George K.C. Yeh mengakui bahwa Pao An Tui merupakan “unsur jahat”, meskipun eksistensinya dinilai tetap penting. Menurut pemerintah Republik Tiongkok, Pao An Tui eksis karena pihak Republik Indonesia maupun Republik Tiongkok sama-sama gagal melindungi harta dan kehidupan orang-orang Tionghoa di Indonesia.

Pihak yang paling diuntungkan dari kerumitan itu lagi-lagi adalah Belanda. Mereka tahu belaka bahwa dalam benak anggota Pao An Tui, pejuang republik yang kerap sembrono itu adalah pengacau lingkungan. Karena itulah Belanda kerap memanfaatkan Pao An Tui untuk melawan tentara republik maupun laskar.

Editor: Fadrik Aziz Firdausi