tirto.id - Laskar Hizbullah sudah ada dari zaman Jepang. Menurut Joyce Lebra dalam Tentara Gemblengan Jepang (1988), Kapten Yanagawa, yang mendidik Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA), ikut melatih Hizbullah. Sejak Februari 1945, selama tiga bulan para pemuda berlatarbelakang Islam itu dilatih Yanagawa dengan bantuan 12 shodancho PETA (hlm. 125).

Ratusan pemuda yang dilatih itu kemudian membangun kekuatan di daerah masing-masing dan berkembang menjadi 50 ribu anggota. Kebanyakan di Jawa. Tak terkecuali di Surabaya.

Hizbullah berdiri ketika Kiai Haji Wahid Hasyim menjadi ketua dari satu-satunya organisasi Islam yang direstui pemerintah pendudukan Jepang, Majelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi). Menurut catatan Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967 (2012: 50), pemimpin Hizbullah terkenal di masa Revolusi adalah Pahlawan Nasional Zainul Arifin (1909-1963). Zainul Arifin adalah salah satu tokoh Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama (hlm. 50).

Di awal-awal Revolusi, ketika tentara Sekutu mulai menduduki wilayah Republik, NU mengeluarkan keputusan penting untuk melawan pendudukan tersebut. Keputusan bertitimangsa 22 Oktober 1945 itu lazim dikenal dengan nama Resolusi Jihad. Isinya:

"Berperang menolak & melawan pendjadjah itoe fardloe 'ain (haroes dikerdjakan tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempoean, anak-anak, bersendjata ataoe tidak) bagi jang berada dalam djarak lingkaran 94 km dari tempat masoek & kedoedoekan moesoeh [...] Bagi jang berada di loear djarak lingkaran tadi, kewadjiban itoe djadi fardloe kifajah (jang tjoekoep kalaoe dikerdjakan sebagian sadja)."

Dalam hal ini, para pemuda NU, yang di antaranya dilatih dalam Hizbullah, berdiri dan siap mati di belakang Republik Indonesia. Resolusi itu kemudian memicu perlawanan pemuda-pemuda Surabaya dan sekitarnya untuk mengusir tentara Sekutu yang berpuncak pada Pertempuran 10 November 1945.

“Resolusi jihad berdampak besar di Jawa Timur. Pasukan-pasukan non-reguler yag bernama Sabilillah rupanya dibentuk sebagai respons langsung atas resolusi ini—namanya langsung merujuk pada Perang Suci,” tulis Martin van Bruinessen dalam NU: tradisi, relasi-relasi kuasa, pencarian wacana baru (1994: 60).

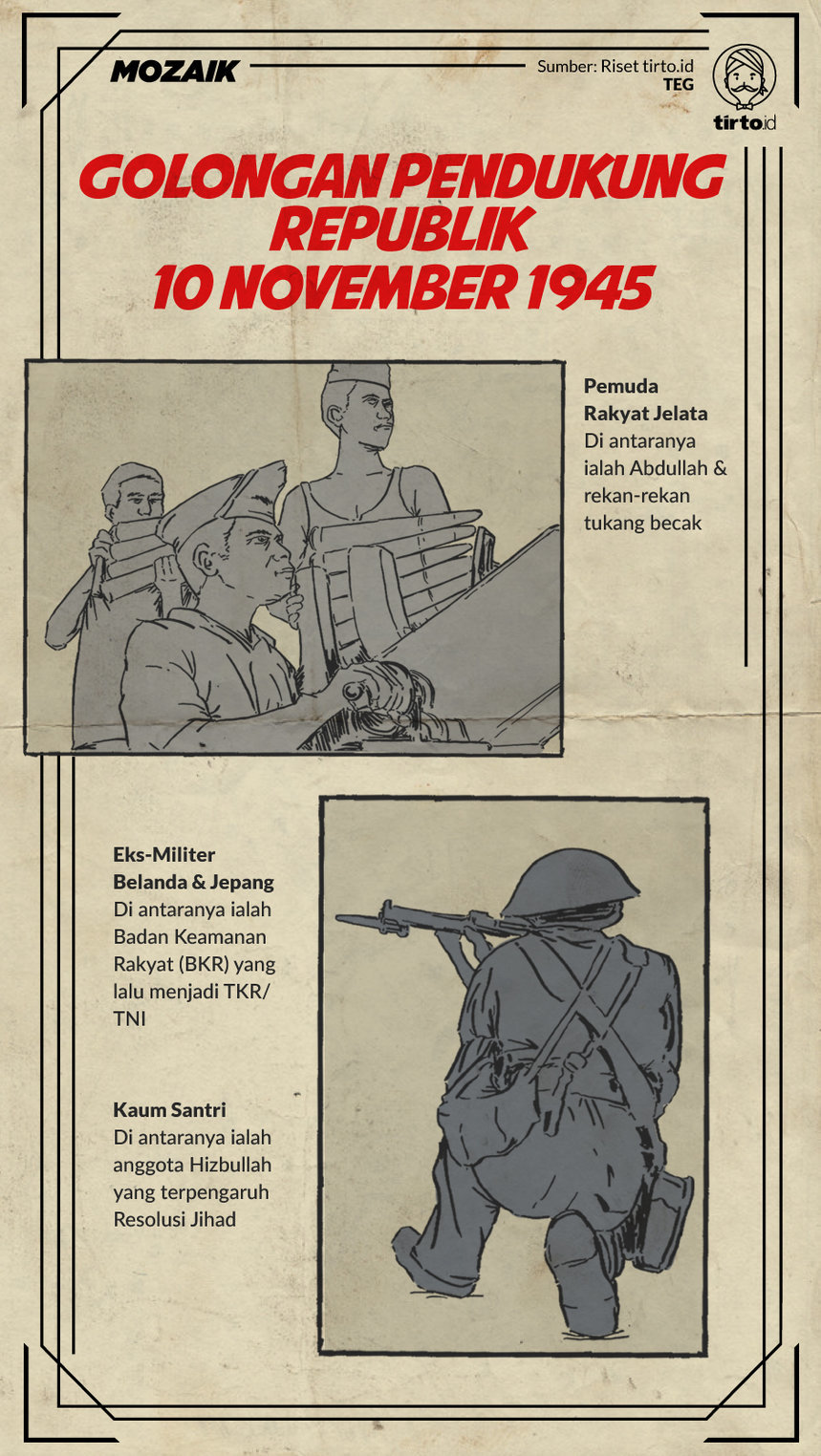

Tentunya, kaum santri Jawa Timur ini bukan satu-satunya kekuatan pro-Republik di sekitar Pertempuran 10 November 1945. Masih ada kelompok-kelompok lain yang berperan dan terlibat di dalamnya.

Orang-Orang Indonesia Timur

Surabaya adalah bandar maritim besar yang dihuni banyak pelaut. Bukan cuma pelaut komersial, tapi juga pelaut militer. Di kota ini pula Mathijs Sapija, mantan pelaut yang terlibat pemberontakan Zeven Provincien, tinggal. Sapija adalah juru meriam kapal tersebut. Sebelum November 1945, orang pertama yang menulis biografi Kapitan Pattimura ini pernah jadi guru di Surabaya.

Di kota itu dia menjadi salah satu pemuda asal Maluku (Ambon) yang mendukung Republik Indonesia. Menurut sejarawan Nugroho Notosusanto dalam Pertempuran Surabaya (1985: 110), Sapija tergabung di laskar Angkatan Pemuda Indonesia (API) Ambon dan Pemuda Republik Indonesia (PRI).

Tak cuma orang-orang Ambon seperti Sapija yang terlibat di sana. Ada juga orang-orang Minahasa (Manado). Ch. Rondunuwu dalam Potret diri H. V. Worang, profil anak tani (1977: 238) menyebut Hein Victor Worang, mantan Gubernur Sulawesi Utara, terlibat dalam pertempuran tersebut.

Selain itu, terdapat para pemuda Minahasa lainnya seperti Jacob Frederick Warouw. Seperti dicatat Barbara Sillars Harvey dalam Permesta: Pemberontakan Setengah Hati (1984: 217), setelah meletus pertempuran 10 November 1945, laki-laki yang pernah dilatih teknik militer di KNIL ini memimpin batalion Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Organisasi ini, yang dinyatakan berdiri pada 10 November 1945, hanya diingat sebagai pemuda komunis oleh historiografi Orde Baru, dengan mengabaikan perannya dalam Revolusi.

Baik Sapija, Joop Warouw, maupun H.V. Worang berasal dari etnis yang kerap dituduh sebagai antek Belanda. Padahal banyak orang-orang dari etnis mereka yang terlibat dalam pergerakan nasional. Di masa Revolusi, orang-orang dari etnis-etnis yang dicap pro-Belanda itu nyatanya banyak yang membela Republik. Bahkan tak sedikit yang jadi santapan peluru musuh waktu bertempur.

Perwira yang Dicap Kiri

Di luar perwakilan etnis atau eks tentara didikan Belanda dan Jepang, golongan-golongan lain juga berperan besar dalam Pertempuran 10 November 1945. Para tukang becak adalah salah satunya. Tukang becak yang tersohor bernama Abdullah. Sebelum 10 November 1945, barangkali dia tukang becak biasa. Tapi setelah pertempuran itu, dia menjadi komandan pasukan pro-Republik yang cukup dihormati. Tidak kalah seperti didikan militer fasis Jepang.

Abdullah adalah wakil dari kaum kromo yang berjuang di Surabaya. Berdasarkan catatan Radik Djarwadi dalam Pradjurit Mengabdi: Gumpalan Perang Kemerdekaan Bataljon Y (1959) dan laporan harian Merdeka (12/10/1950), pertempuran di Surabaya membuat Abdullah menjadi komandan pasukan Badjak Laoet, yang belakangan dimasukkan dalam Tentara Laoet Repoeblik Indonesia (TLRI). Ketika pasukan TLRI bubar, Abdullah ikut serta dalam brigade yang dipimpin Joop Warouw. Ia akhirnya memimpin sebuah batalion.

Pada 1948, menurut Harry Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid IV (2014), Abdullah dan beberapa perwira lain bersekutu dengan Tan Malaka. Ini yang membuatnya dianggap kiri. Menjadi kiri bukanlah aib, apalagi di zaman Revolusi. Sekitar 1949, laki-laki ini gugur di Maluku.

Sementara itu, selain Sapija, ada juga mantan personel Angkatan Laut yang dikaitkan dalam pemberontakan Zeven Provincien yang terlibat dalam Pertempuran 10 November 1945. Bukan orang Indonesia Timur, tapi orang Jawa, namanya Soengkono. Menurut Harsya Bachtiar dalam Siapa Dia Perwira Tinggi TNI AD (1989: 381), laki-laki yang pernah jadi shodancho PETA ini pada September 1945 sudah menjadi Komandan Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Surabaya.

Menurut Moekhardi dalam R Mohamad Dalam Revolusi 1945 Surabaya (1993: 106), BKR pimpinan Soengkono termasuk kelompok yang telat memakai nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dalam krisis 10 November 1945 di Surabaya, Soengkono sebetulnya orang penting di ketentaraan Republik. Tapi lantaran banyak kekacauan terjadi di zaman Revolusi, nama Soengkono seperti tenggelam.

Menurut Harry Poeze dalam Madiun 1948: PKI Bergerak (2011: 179) Soengkono punya bawahan yang pro-kiri, yaitu Brigade 29 pimpinan Letnan Kolonel Dachlan. Soengkono yang pernah merasakan posisi bawah di militer zaman kolonial adalah orang yang tidak mendukung rasionalisasi tentara ala Kabinet Hatta. Meski bukan PKI atau komunis, Soengkono dianggap dekat dengan golongan kiri.

Tokoh yang dicap kiri lainnya yang pernah terlibat dalam 10 November 1945 adalah Laksamana Muda Atmadji. Nasibnya suram: ia dibunuh pasukan Mayor Sabaruddin karena dituduh terlibat Peristiwa Madiun 1948. Padahal, menurut Nugroho Notosusanto (hlm. 102), pada Oktober 1945, Atmadji termasuk pembentuk Marine Keamanan Rakyat (MKR) yang menampung para pelaut pro-Republik.

==========

Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 23 Oktober 2018. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.

Editor: Ivan Aulia Ahsan & Irfan Teguh