tirto.id - Di tengah pandemi Covid-19 yang semakin runyam, Indonesia dibayangi potensi krisis pangan. Pasalnya, panen beberapa produk pangan dalam negeri diprediksi bakal turun dan tidak mencapai target. Direktur Utama PTPN VIII, Wahyu, meminta pemerintah waspada karena produksi beras pada masa tanam I, yang sedianya akan panen selama April hingga Juni ini bakal turun dan berpotensi mengganggu cadangan beras.

“Diperkirakan produksi gabah turun hingga 50 persen,” kata Wahyu dalam keterangan tertulis yang diterima reporter Tirto, Kamis (2/4/2020) tentang focus group discussion (FGD) “Strategi Efektivitas Implementasi Stimulus Ekonomi Dampak Covid-19”.

Wahyu menuturkan penurunan produksi ini disebabkan karena keterlambatan menanam lantaran iklim dan cuaca yang kurang mendukung. Gara-gara keterlambatan ini, gangguan hama seperti tikus pun meningkat.

Menurut pantauan lapangan PTPN VIII, produksi padi petani turun dari rata-rata sekitar 5-6 ton per hektare menjadi 3-3,5 ton per hektare. Saat ini harga beras di daerah sudah mulai mengalami kenaikan. Ia mencontohkan harga beras medium di Lembang, Jawa Barat, menyentuh Rp12 ribu per kilogram.

“Harga tersebut melampaui harga ketetapan pemerintah di kisaran Rp8.500 per kg,” ungkapnya.

Wahyu mengingatkan bahwa stok beras perlu dijaga, apalagi saat pandemi perlu setidaknya cadangan beras 3-6 bulan ke depan. Perhimpunan Ahli Agronomi Indonesia (Peragi) mencatat saat ini cadangan beras Bulog hanya 1,4 juta ton. Padahal, konsumsi rata-rata per bulan mencapai 2,5-3 juta ton.

Kelangkaan pangan memang belum terjadi di Indonesia, setidaknya untuk saat ini. Namun, indikasi yang disebut Direktur Utama PTPN VIII patut diperhatikan. Terlebih, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI (3/4/2020) juga mengatakan Vietnam dan Thailand--pemasok beras Indonesia--sudah membatasi ekspor karena menderita kemarau panjang.

Hal serupa diungkapkan Direktur Utama Bulog Budi Waseso dalam RDP Komisi IV DPR RI (9/4/2020). “Kami biasa impor [dari] Thailand dan beberapa negara. [Sekarang] mereka sudah membatasi ekspor ke negara lain,” katanya.

Semua orang tentu berharap stok bahan pangan mencukupi untuk melewati masa pandemi ini. Namun, kita juga mesti siap menghadapi skenario terburuk. Lagi pula, jika merunut sejarah, Indonesia pernah menghadapi krisis pangan yang berat.

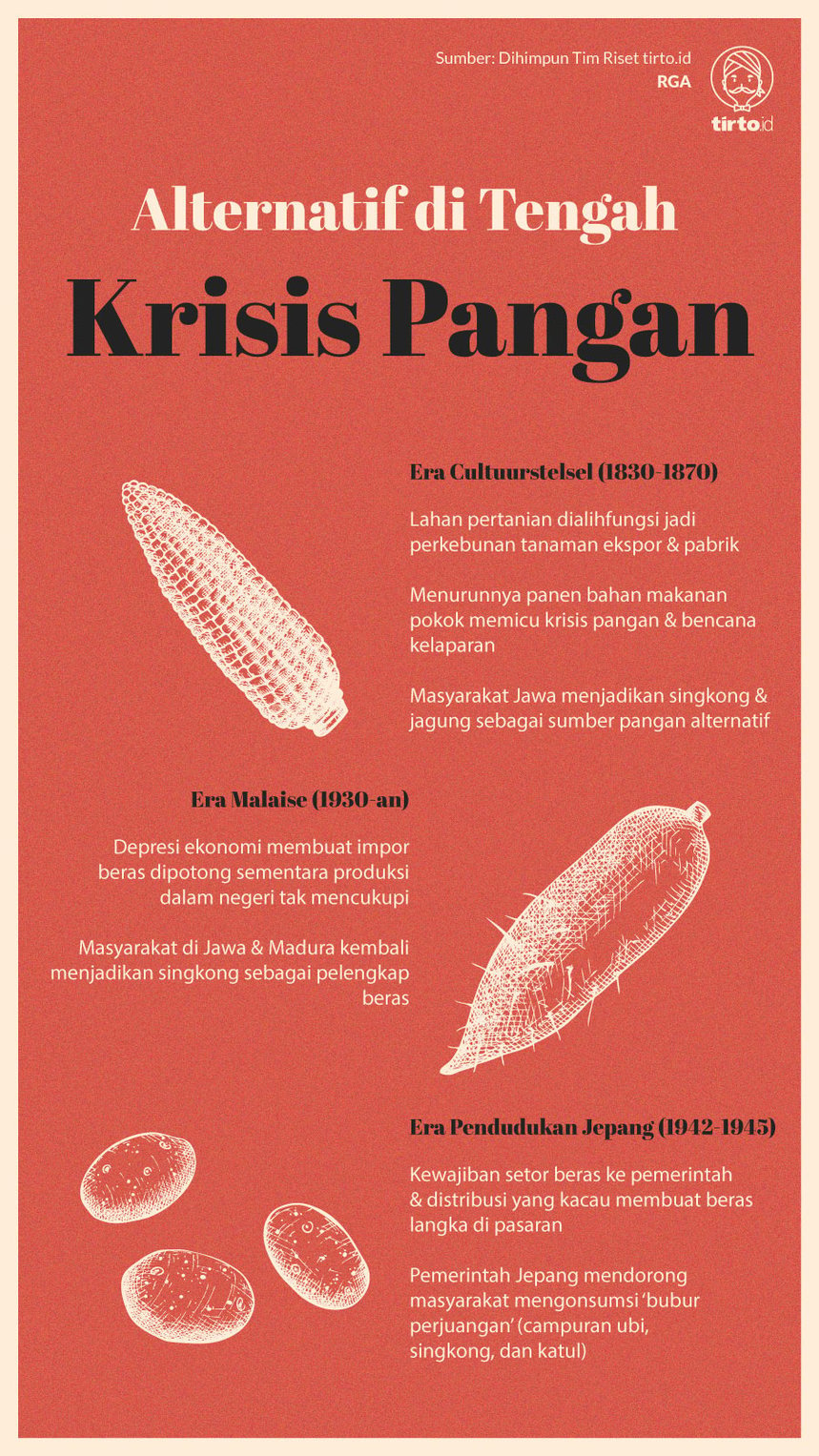

Zaman Cultuurstelsel

Dua puluh tahun pertama penerapan Cultuurstelsel—yang dimulai sejak 1830—adalah masa tersulit bagi petani di Pulau Jawa. Para petani dan penduduk desa umumnya diwajibkan menyerahkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor seperti nila, tebu, dan kopi. Selain itu, para petani juga wajib menanam, memelihara, dan memanen tanaman-tanaman ekspor tersebut.

Gara-gara itu, sawah-sawah di beberapa daerah menjadi terbengkalai. Para petani juga tak punya cukup tenaga dan waktu untuk mengurus padi karena dibebani pekerjaan pembangunan prasarana dan infrastruktur. Tak heran jika sepuluh tahun kemudian krisis pangan dan bencana kelaparan mulai melanda Jawa.

Daerah pesisir utara Jawa beberapa kali dihantam krisis pangan parah dalam dekade 1840-an. Sebagaimana yang terjadi di Cirebon pada 1843, bencana yang sama juga terjadi di Demak dan Grobogan selama 1848 sampai 1850.

Tentang kasus ini, Nugroho Notosusanto dan Marwati Djoened Poesponegoro dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV (2008, hlm. 365) mencatat, “Jumlah penduduk Demak, misalnya, telah turun dari 336.000 sampai 120.000, sedangkan jumlah penduduk Grobogan turun dengan lebih banyak lagi, yaitu 89.500 sampai 9.000.”

Meski begitu, krisis pangan tidak sepenuhnya gara-gara gagal panen. Menurut sejarawan M.C. Ricklefs, penyebab lain mahalnya harga beras adalah penimbunan oleh elite lokal atau pedagang Cina. Selain bikin harga melonjak, keculasan macam itu juga membuat masyarakat perdesaan kesulitan mengaksesnya.

Kondisi rudin ini memaksa masyarakat perdesaan Jawa bersiasat. Salah satu jalan keluar dari krisis pangan saat itu adalah memanfaatkan sumber pangan alternatif seperti jagung dan singkong. Jagung yang diperkirakan mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-17 telah jadi tanaman sawah yang lazim di Jawa, terutama di daerah-daerah kering.

Demikian halnya dengan singkong. Antropolog Clifford Geertz menyebut bahwa petani di Banten, Semarang, Jepara, dan Priangan sudah biasa menanam singkong. Sebagai bahan pangan, popularitas singkong kian naik di pengujung abad ke-19. Sekitar dekade 1880-an, pemerintah kolonial bahkan serius menggalakkan penanaman jagung dan singkong—dan tanaman palawija lain—sebagai sumber pangan pokok selain padi.

“Dalam dasawarsa pertama abad ini (abad ke-20]), palawija telah menjadi bagian yang integral dari pertanian desa, baik sebagai tanaman kedua di sawah saat musim kemarau maupun di tanah-tanah kering yang disebut tegal—sesudah ditanami biasanya diistirahatkan,” tulis Geertz dalam Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia (2016, hlm. 113).

Zaman Malaise dan Jepang

Memasuki awal 1930-an, masyarakat Hindia Belanda mesti kembali berhadapan dengan krisis pangan kala depresi ekonomi melanda dunia.

Para orang tua mengenang zaman itu sebagai Malaise alias zaman meleset. Harga komoditas ekspor utama Hindia Belanda seperti gula, kopi, tembakau, hingga karet jatuh di pasar internasional. Industri yang pada abad sebelumnya jadi penopang perekonomian tanah jajahan tak pernah bisa bangkit lagi. Buruh pabrik dan perkebunan hingga pegawai pemerintahan di seluruh negeri tiba-tiba kehilangan pekerjaan.

Jatuhnya pendapatan ekspor itu memaksa pemerintah kolonial mengurangi impor bahan pangan. Hal itu lantas memicu krisis pangan di hampir seluruh wilayah Hindia Belanda. Sebenarnya, krisis tersebut bukan hal yang tak terprediksi, karena sejak paruh akhir abad ke-19 banyak lahan tanaman pangan dialihfungsikan jadi perkebunan dan pabrik.

Ricklefs menyebut bahwa banyak pekerja bumiputra yang mencoba kembali bertani untuk menyambung hidup di masa krisis. Sebagian lahan tebu yang terbengkalai sejak jatuhnya harga gula pun dikonversi lagi untuk bertanam padi. Tapi, hasilnya sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan populasi yang terus naik.

“Dalam kenyataannya, ketersediaan bahan makanan untuk per kapita menurun dari tahun 1930 hingga tahun 1934. Sungguh, tidak diragukan lagi bahwa setidaknya hingga akhir tahun 1930-an, kesejahteraan Indonesia menurun,” tulis Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2008, hlm. 387).

Siasat lama pun dilakukan kembali demi bertahan hidup. Singkong kembali jadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sejarawan Fadly Rahman dalam Jejak Rasa Nusantara: Sejarah Makanan Indonesia (2016) mencatat bahwa pada 1930 konsumsi singkong di Jawa dan Madura lebih dominan daripada beras. Konsumsi singkong diperkirakan mencapai 119 kilogram per kapita pertahun, sedangkan beras hanya 90 kilogram per kapita per tahun.

Baru pada paruh kedua dekade 1930-an, pemerintah kolonial mulai lagi menggenjot produksi beras di beberapa wilayah seperti Jawa, Lampung, Aceh, Sulawesi Selatan, Bali, Sumbawa, dan Lombok. Surplus dari daerah-daerah itu lantas didistribusikan ke daerah lain seperti Riau, Bangka, Belitung, dan Kalimantan yang kekurangan beras. Selain itu, pemerintah juga membentuk Voedingsmiddelen Fonds (Dana Bahan Makanan) untuk menjaga stabilitas harga beras.

Namun, sebelum stabilitas pangan tercapai, Jepang keburu menyerbu Hindia Belanda dan membuat krisis pangan semakin runyam.

“Produksi beras di tahun 1943 mulai mengalami penurunan karena petani dipaksa menyerahkan sebagian hasil panennya kepada Jepang. [...] Di pasar gelap, harga beras melonjak di kisaran 30 sen hingga 1 gulden per liter. Hanya kalangan kelas menengah saja yang mampu membelinya,” tulis Fadly (hlm. 203).

Di Jawa, Jepang hanya membolehkan petani menyimpan 40 persen hasil panen berasnya. Sisanya, 30 persen wajib disetor ke lumbung desa dan 30 persen lagi untuk pemerintah pendudukan. Prioritas pertama tentu saja keperluan militer dan perang.

Pengumpulan beras dan distribusinya pun diatur secara ketat oleh pemerintah pusat di Jakarta. Sejarawan Aiko Kurasawa menyebut seluruh beras akan disetor ke Jakarta dan hanya pemerintah pusat yang boleh mengatur distribusinya. Perdagangan beras antardaerah dilarang keras. Karena buruknya infrastruktur saat itu, distribusi beras pun benar-benar kacau dan tak merata.

Di beberapa daerah masyarakat bahkan dilarang makan beras. Di Besuki, misalnya, sering diadakan penggeledahan dapur dan mereka yang ketahuan punya beras lalu dilaporkan ke kempetai—polisi militer Jepang yang terkenal kejam. Sebagai gantinya, pemerintah Jepang mendorong rakyat mengonsumsi pangan alternatif yang disebut “menu perjuangan”.

“Salah satu yang paling populer ialah bubur campuran yang disebut ‘bubur perjuangan’ (terdiri dari campuran ubi, singkong, dan katul) dan ‘bubur Asia Raya’. Makanan yang juga populer ialah to-a pan (roti Asia) yang terbuat dari tepung ketela dan tepung kedelai,” tulis Kurasawa dalam Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945 (2015, hlm. 116).

Singkong lagi-lagi jadi pilihan utama masyarakat saat menghadapi krisis pangan. Selama Jepang bercokol di Indonesia memang hanya singkong yang persediaannya stabil dan harganya terjangkau. Data Fadly (hlm. 204-205) menyebut, beras dan bahan pangan lain (jagung, kentang, kedelai, kacang) di Jawa dan Madura terus mengalami penurunan produksi selama masa pendudukan. Bahkan pada 1945, kentang menghilang dari pasaran.

Di masa-masa tersulit, singkong bukan lagi dianggap sebagai pelengkap atau alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan, tapi benar-benar jadi makanan pokok. Orang bahkan terpaksa makan bonggol pisang atau batang pepaya.

“Makanan pengganti tersebut tentu saja tidak memuaskan, bahkan hina bagi orang Jawa,” tulis Kurasawa (hlm. 117).

Sagu: Rentetan Blunder Pemerintah

Jika orang zaman dulu makan singkong, lalu apa alternatif kita hari ini?

Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, beberapa waktu lalu mengatakan tengah mempersiapkan sagu dari Indonesia Timur sebagai pangan alternatif. Tapi kita pantas ragu, karena banyak lahan sagu di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan sudah dikonversi jadi lahan sawit dan sebagian lagi jadi area pertambangan.

Sekretaris Jenderal Aliansi Petani, Indonesia Muhammad Nuruddin, menegaskan opsi penggunaan sagu untuk alternatif konsumsi pangan masyarakat bakal menemui berbagai hambatan yang justru datang dari kebijakan pemerintah sendiri. Selain konversi lahan sagu yang berkurang, masyarakat Indonesia umumnya tak terbiasa mengonsumsi sagu akibat kebijakan ‘Jawanisasi’ di era Orde Baru--yang memaksa masyarakat beralih menanam dan mengonsumsi beras.

“Kebiasaan konsumsi beras kita di level menengah ke bawah agak susah diganti karena politik beras,” kata Nuruddin kepada Tirto.

Meski demikian, Nuruddin menyatakan pasokan beras Indonesia bisa jadi masih cukup karena dua musim panen selama 2020 bakal berjalan baik. Hanya saja produksinya akan stagnan karena musim kemarau dan pergeseran musim tanam.

Tahun 2019, BPS mencatat kemarau panjang dan cuaca ekstrem telah menyebabkan penurunan produksi sebanyak 2,63 juta ton.

Pasokan beras dari panen pertama dan cadangan Bulog sebetulnya cukup hingga masa panen kedua di September 2020, asalkan, kata Nuruddin, pandemi COVID-19 tak menyebar sampai ke desa-desa dan pusat produksi beras di daerah. Di sinilah pentingnya anjuran agar orang kota tak mudik.

“Belajar dari wabah Ebola 2014, kalau petani terpapar Corona, tidak ada tenaga kerja, produksi di perdesaan bisa turun,” kata Nuruddin.

Editor: Irfan Teguh