tirto.id - Hari itu Palu terasa menyengat. Saat melirik layar smartphone, fitur cuaca menunjukkan angka 35 derajat celcius. Jakarta pernah demam setinggi ini. Namun Palu yang berada dekat garis ekuator menjadi terasa berbeda.

Selayang pandang mengamati Palu kini, kau akan menganggap kota ini benar-benar sudah bangkit setelah dihantam gempa berkekuatan 7,4 Skala Richter, 28 September 2018. Segala bentuk aktivitas sudah kembali normal.

Lalu lintas, aktivitas perekonomian, anak-anak yang berangkat sekolah, sudah seperti biasa. Di beberapa titik memang terlihat retakan sisa gempa dan bangunan hancur yang dibiarkan lalu tanpa perbaikan.

Tapi tidak bagi Sri Tini Haris, Amir DM dan Wiwin, yang terpaksa harus menghadapi bencana kedua setelah harta benda dan segala penghidupannya diguncang gempa, disapu tsunami, dan ditimbun likuefaksi.

Hari itu, 25 September 2019, ketiganya bergabung dengan ratusan penyintas bencana Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) di depan Taman GOR di Jalan Chairil Anwar. Ketiganya berasal dari tempat yang berbeda. Tini, 54, berasal dari Talise, Palu. Wiwin, 24, yang saat itu datang bersama ibunya, berasal dari Loli Tasiburi, Kabupaten Donggala. Sementara Amir DM berasal dari Biromaru, Kabupaten Sigi.

Mereka berjalan kaki dari Taman GOR dan bergerak ke jalan Moh. Hatta, kemudian berbelok ke Jalan Jenderal Sudirman dan lantas berhenti di perempatan Bank Panin, sekitar 20 meter dari kantor DPRD Sulawesi Tengah. Kepanasan dan hampir putus asa.

Hari itu merupakan aksi puncak mereka selama hampir setahun menjadi penyintas bencana gempa, tsunami dan likuefaksi yang menimpa Sulawesi Tengah setahun silam. Tuntutannya: mendesak pemerintah segera memberikan hak-hak mereka sebagai penyintas.

Nampak sederhana. Namun nyatanya persoalannya lebih kompleks dari itu.

Saya pertama kali bertemu Sri Tini di Taman GOR sesaat sebelum aksi dimulai. “Saya ini, Ibu, masuk taparosok dalam air. Tergulung-gulung dalam air. Kalau tak percaya ibu pegang saya punya kepala ini," cerita Sri Tini sembari menunjuk kepalanya yang sebagian pitak karena luka jahitan.

“Miring-miring dijahit pakai jarum tangan. Karena waktu itu, Palu lumpuh total tidak ada listrik. Ampat hari ampat malam posisi saya talanjang. Cuma pakai spanduk dijahit. Sementara kepala saya dijahit, bagoyang lagi itu tanah,” imbuhnya.

Sri Tini mengaku tak betah tinggal di huntara yang dibangun di kawasan Lapangan Koni, Talise. Tempatnya panas dan tak ada sekat. Untuk mencapai ke sana pun, aksesnya cukup jauh dan jika malam hari, tak ada penerangan sama sekali.

Akhirnya, ia membangun sendiri rumah dari bambu hanya beberapa meter dari huntara yang ia tempati. Ia mendapat bantuan dari gereja untuk membangun rumah tersebut beserta isinya.

Hingga kini, ia belum mendapat dana jaminan hidup (jadup) yang dijanjikan Kementerian Sosial. Besarannya adalah 10 ribu rupiah per jiwa per hari dan diberikan selama dua bulan pasca tanggap darurat.

Pada saat masih tinggal di tenda pengungsian, untuk memenuhi kebutuhannya ia membuka jasa jahit baju yang merupakan profesinya sehari-hari. Namun, pada saat pindah ke huntara, mesin jahit pemberian tetangga itu rusak. Alhasil, ia kemudian membuat kerajinan bunga dari sabun maupun plastik untuk dijual kembali.

Dalam segala kekurangannya, Sri Tini masih menyuguhkan kami kopi hitam dan pisang goreng saat kami menyambangi huntaranya.

Selain harus berjuang untuk dapat bertahan sehari-hari sembari menunggu jadup, ia juga mengkhawatirkan mengenai kepemilikan tiga rumahnya yang terseret tsunami. Sebabnya, ia dijanjikan akan hanya mendapat satu hunian tetap lantaran ketiga rumahnya memiliki sertifikat dengan nama yang sama.

“Saya dulu putih sekali, Ibu. Saya keturunan Cina. Tapi berbulan-bulan di tenda pengungsian jadi begini. Jadi abu-abu saya,” selorohnya.

Kami mau tak mau hanya bisa membalas dengan senyum getir.

“Kami ini sudah menderita. Mengapa masih saja dicurigai?”

Khadafi, Sekjen Pasigala Center mengenalkan kami dengan Amir DM saat berada di tengah-tengah aksi. Ia merupakan Ketua Forum Roa Peduli Pasigala. Roa, dalam bahasa Kaili berarti Teman.

Seperti Sri Tini, Amir juga belum mendapatkan jadup. Lebih parah, ia juga tak mendapat huntara maupun hunian tetap. Untuk kasusnya, ia memang dijanjikan mendapat dana stimulan sebesar Rp 50 juta untuk kategori rumah rusak berat.

Awalnya, ia mengira uang itu akan diberikan tunai kepada penerima hak dana stimulan, seperti yang dijanjikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun pada SK Gubernur, menginstruksikan bahwa uang 50 juta tersebut akan dikelola fasilitator dan dibangunkan rumah model RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat).

“RISHA itu nilainya hanya 35 juta per unit. Kenapa tidak dikasih tunai saja lalu kami kelola sendiri? Jika kami ingin membangun yang lebih besar dan lebih layak, kami bisa menambah sendiri sisanya. Jangan semuanya diwajibkan membangun RISHA. Belum tentu tahan gempa juga,” ujar Amir saat kami wawancara di tengah aksi.

Keluhan itu kemudian dijawab Ibnu Asur, Kasubdit Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial, BNPB pada saat Simposium Satu Tahun Pascabencana Pasigala keesokannya harinya (26/9).

Menurutnya, pemerintah tidak bisa memberikan ganti rugi tunai sebesar 50 juta kepada warga karena pembangunan hunian tetap harus dikoordinasikan oleh pemerintah dan pihak kontraktor. Selain itu, menurut Ibnu, pemberian ganti rugi secara tunai berpotensi mengalami penyelewengan dana, seperti warga korban Gempa Lombok yang memakai dana tersebut untuk membeli minuman keras.

Mendengar jawaban itu, Amir lantas gusar. Menurutnya, bagaimana mungkin warga berniat menggunakan uang tersebut selain untuk membangun rumah. Lagipula, berapa banyak yang memang menyalahgunakan dana tersebut untuk miras.

“Kami ini sudah menderita. Mengapa masih saja dicurigai?” ujarnya di depan hadirin simposium.

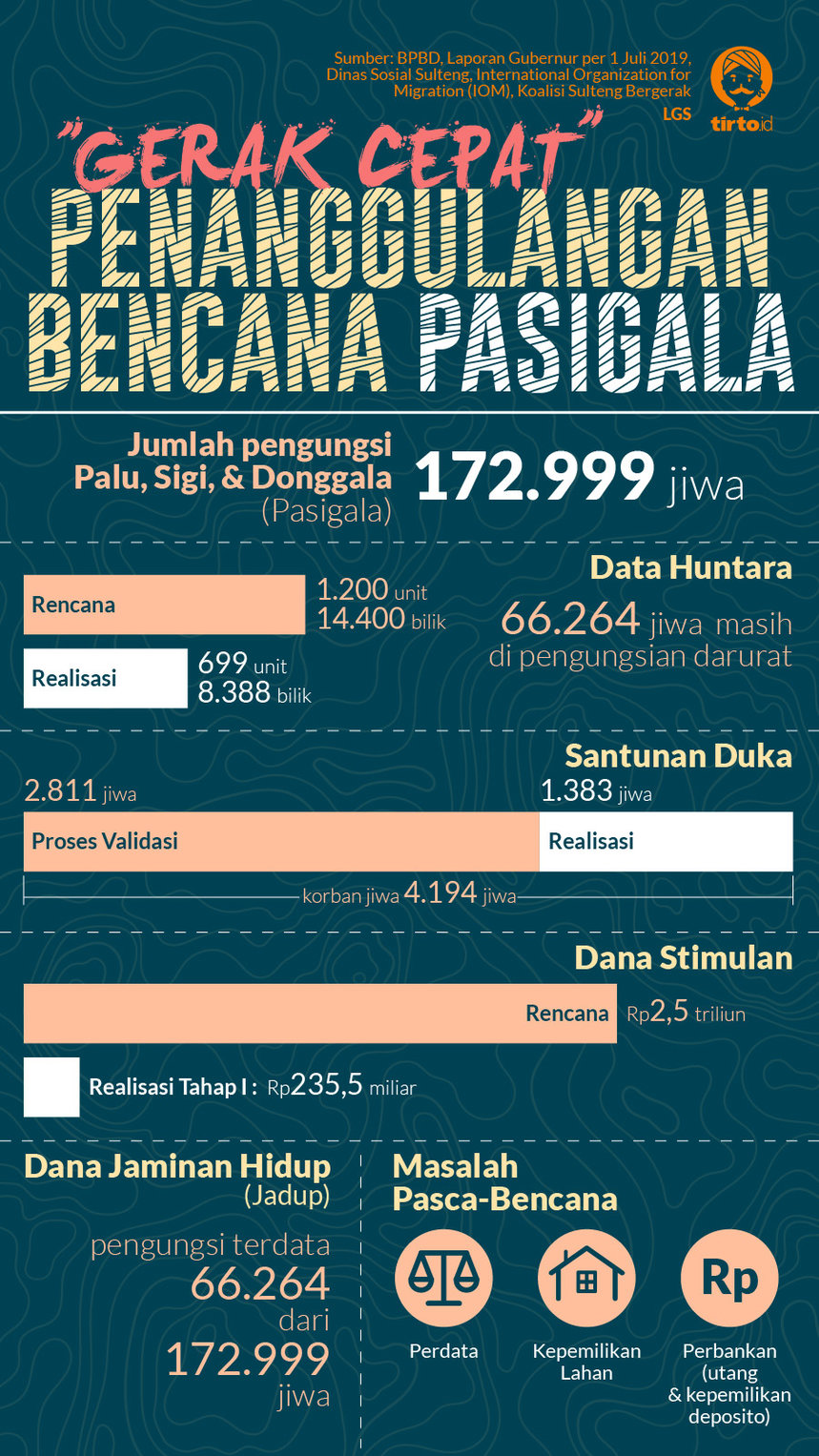

Persoalan kesejahteraan sosial merupakan masalah utama pasca bencana yang dinilai belum ditangani optimal oleh pemerintah daerah Sulawesi Tengah. Setumpuk pekerjaan rumah itu di antaranya mengenai realisasi pencairan dana jaminan hidup. Saat ini tercatat ada 172.999 jiwa yang terdaftar sebagai pengungsi baik itu di hunian sementara (huntara), maupun yang masih bertahan di kamp pengungsian.

Dari angka tersebut, baru 64.840 jiwa yang terdaftar untuk menerima jadup dan baru 15 ribu jiwa di Sigi dan 7 ribu jiwa di Palu yang sudah menerima dana ini. Padahal, saat dijanjikan oleh Kementerian Sosial, jadup seharusnya diberikan pasca tanggap darurat untuk menutupi biaya hidup selama dua bulan.

Selain itu, persoalan huntara juga menjadi polemik. Dari rencana 1.200 unit atau 14.400 bilik yang akan dibangun, baru 699 unit atau 8.338 bilik saja yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR maupun LSM. Masih ada 66.264 jiwa yang bertahan di kamp pengungsian darurat.

Seperti yang dialami Ifa, 30 tahun, di kamp pengungsian Masjid Agung, Palu Barat. Ia memilih bertahan di sana lantaran tak kunjung mendapat huntara. Pada saat kejadian, Ifa bercerita dirinya tengah bersiap dengan anak didiknya dari sebuah sanggar, untuk gladi resik acara Palu Nomoni.

“Seharusnya jam segitu, saat gempa, sudah ke sana. Tapi saya ada urusan dulu di kota. Saya bilang ke anak-anak penari saya nanti saja ke sananya. Tapi ada dua anak yang ke sana lebih dulu. Mereka tidak selamat.”

Pada saat tanggap darurat, ia yang merupakan seorang psikolog kebidanan, ikut membantu pengobatan para korban bencana kendati dirinya saat itu juga menjadi korban.

Ifa tinggal bersama suami, dua anak dan adik-adiknya, di blok C 02. “Sudah setahun begini lebih baik saya menunggu hunian tetap saja. Buat apa ke huntara lagi? Di sini juga cukup nyaman. Yang penting ada air bersih.”

Persoalan lain mengenai huntara, beberapa di antaranya benar-benar tak ada campur tangan pemerintah. Misalnya di Jono Oge dan Desa Rogo, keduanya di Kabupaten Sigi.

Warga Jono Oge direlokasi di sebuah lahan bekas HGU di Desa Pombewe, cukup jauh dari kampung mereka yang sudah rata dengan tanah akibat likuefaksi. Dibantu LSM Bina Desa, warga Jono Oge membangun huntara mereka sendiri dari bambu dengan atap rumbia.

Untuk mendapatkan akses air bersih, mereka membangun pipa sepanjang 4 km. Letaknya cukup terpencil di atas bukit dan gersang. Kendati demikian, lahan itu dipilih lantaran cukup aman sebagai lokasi huntara yang nantinya juga akan dibangun hunian tetap.

Warga Jono Oge juga belum ada yang mendapat dana Jadup. Padahal, dana itu bisa digunakan warga sebagai modal membeli ternak sehingga mereka dapat memiliki sumber nafkah tetap lagi. Saat ini, kebanyakan warga Jono Oge bertahan hidup dengan membuat arang atau sebagai kuli bangunan.

“Buat arang juga tidak bisa bertahan lama. Lama-lama kayu dari pohon tumbang habis. Warga tidak mau merusak lingkungan juga. Huntara macam itu juga palingan bertahan hanya 6 bulan,” ujar Khadafi, yang juga fasilitator dari Bina Desa.

Sementara itu di Desa Rogo, Kabupaten Sigi, warga mendapat huntara dari BAZNAS. Hingga saat ini, tak sedikitpun ada bantuan dari pemerintah. Warga membangun huntara di lokasi acak, bukan barak seperti huntara yang lain, lantaran tak menemukan lahan baru. Bahkan ada huntara yang dibangun di atas zona rawan bencana.

Tidak Ada Pusat Informasi Satu Pintu

Menurut Adriansa Manu, Koordinator Sulteng Bergerak, masalah ini disebabkan pemerintah yang tidak memiliki pusat informasi satu pintu terkait penanggulan pascabencana.

“Masih ada puluhan ribu warga yang belum terdaftar untuk menerima jadup. Padahal proses pengumpulan data sudah beberapa kali dilakukan. Baik itu oleh dinas sosial, Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, dan lain-lain. Tapi tidak selesai-selesai.”

Kadi, panggilan akrab Adriansa, melihat ada kecenderungan pemerintah daerah saat ini dilemahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat dengan dibentuknya Satgas PUPR. Data yang dimiliki pemda bukannya diperkuat oleh pemerintah pusat namun justru diambil alih.

“Sehingga masing-masing kementerian terkait punya data sendiri-sendiri. Ini menyulitkan warga saat ingin menuntut haknya,” ujar Kadi di kantor WALHI Sulawesi Tengah.

Maka dari itu, pada aksi 25 September 2019, Koalisi Sulteng Bergerak bersama Pasigala Center dan penyintas bencana Pasigala memiliki setidaknya sembilan tuntutan:

- Menuntut Pemprov Sulawesi Tengah mengalokasikan 10 persen APBD untuk penanggulangan bencana.

- Menuntut Gubernur mencabut SK tentang Dana Simultan

- Segera menetapkan hasil rekomendasi Pansus Pasigala

- Menuntut pemberian Jaminan Hidup (Jadup) untuk semua korban secara adil dan transparan

- Menuntut hak hunian layak terhadap korban bencana.

- Menuntut pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, sanitasi dan listrik)

- Menuntut pemberian lapangan kerja

- Menuntut pemberian santunan cacat bagi korban bencana

- Menuntut pengawasan proses bantuan tunai dan laporan berkala

"Rekomendasi dari Pansus kemarin sudah diberikan. Salah satu poinnya, kami akan melanjutkan pansus di periode baru ini. Tentunya kami akan mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat," ujar Yahdi Basma, Ketua Pansus Pasigala saat menemui pendemo di kantor DPRD Sulawesi Tengah usai pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024.

Azmi Hayat, Staf Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulteng yang merupakan bagian dari Satgas PUPR, menampik anggapan Kadi. Menurutnya, segala pusat informasi dihimpun di BPBD Sulawesi Tengah kemudian implementasinya akan dieksekusi oleh pemerintah daerah.

Terkait kepemilikan lahan warga yang berada di zona merah, ia memastikan tanah itu akan dikembalikan ke negara dan warga akan mendapat ganti untung berupa hunian tetap.

“Hunian tetap itu untuk mereka yang dulunya memiliki tanah di zona rawan bencana. Dana stimulan diberikan tergantung kerusakan bangunan. Kami belum memiliki syarat tertentu seseorang bisa mendapat hunian tetap. Masih verifikasi,” ujar Azmi.

Di sisi lain, Ombudsman melihat ada potensi masalah yang seharusnya diantisipasi pemerintah ke depannya mulai dari dua tahun pascabencana. Nasrun dari Ombudsman Sulawesi Tengah melihat setidaknya ada tiga masalah yang akan muncul, yakni; masalah keperdataan, kepemilikan lahan, dan perbankan.

Masalah data misalnya saja berupa kepemilikian kartu identitas seperti KTP. Saat ini yang tak memiliki kartu identitas akan sulit diverifikasi untuk mendapat bantuan. Kasus lain adalah anak-anak yang tak bisa mengklaim hak warisnya lantaran belum cukup umur, sementara tak bisa diwakilkan dengan kerabat lain.

Kemudian soal kepemilikan lahan. “Seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) tegas saja untuk mengambil alih lahan yang di atas zona rawan bencana,” ujar Nasrun.

Rekomendasi itu berdasar pada Perkap BPN nomor 6 tahun 2010 tentang Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat atas Aset Tanah di Wilayah Bencana.

Terakhir yakni masalah perbankan. Menurut Nasrun, sebelum melompat pada urusan utang atau kredit, pemda seharusnya menginstruksikan bank untuk mengumumkan kepemilikan deposito terlebih bagi mereka yang menjadi korban jiwa.

“Jangan dulu menagih kredit kemudian solusinya langsung talangan dari pemerintah. Bank harus umumkan dulu soal kepemilikan deposito,” imbuh Nasrun.

Sementara pemerintah masih berkutat dengan validasi data yang tak kunjung selesai kendati sudah satu tahun pascabencana, Sri Tini, Amir DM, Ifa, Wiwin, penduduk Jono Oge, warga Desa Rogo dan ribuan penyintas Pasigala lainnya memilih menanta kembali hidup mereka masing-masing secara mandiri.

Palu Bangkit yang digaungkan pemerintah, bagi mereka hanya sekadar jargon. Warga Pasigala memang sudah bangkit, namun dengan caranya sendiri-sendiri.

Penulis: Restu Diantina Putri

Editor: Mawa Kresna