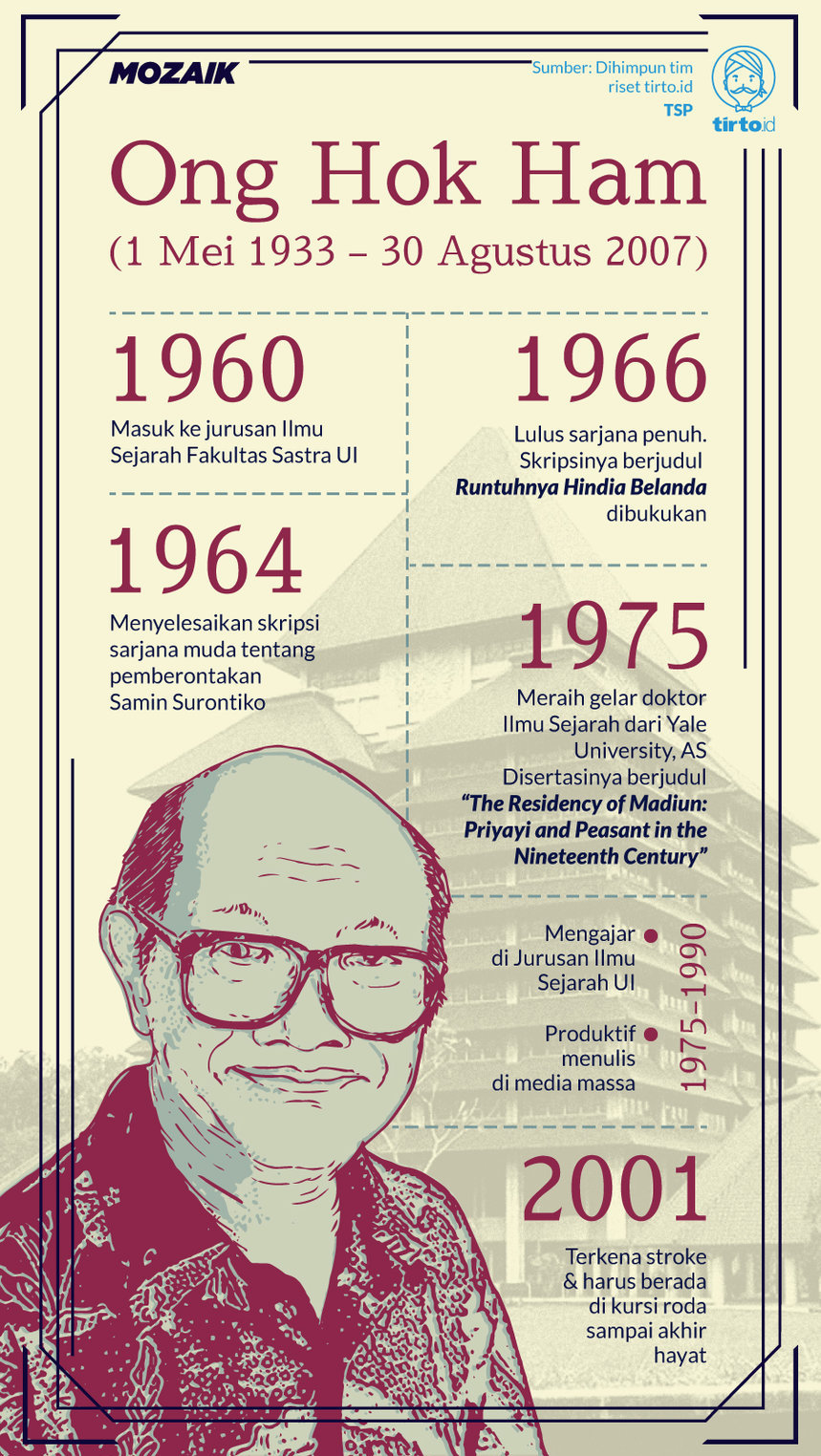

tirto.id - Ketika pertama kali berkunjung ke rumah sejarawan Ong Hok Ham, saya disambut gonggongan anjing-anjing. Saat itu, sekitar 13 tahun lalu, saya masih mahasiswa tahun kedua di Program Studi Ilmu Sejarah FIB UI yang lugu dan belum banyak tahu. Ong sudah lama pensiun sebagai dosen Jurusan Sejarah UI saat saya berkunjung dan hidupnya sudah ditopang kursi roda gara-gara stroke yang menyerang sejak 2001.

Ong memang penyayang anjing. Di rumah, ia punya empat ekor. Salah satu yang paling saya ingat bernama Tuyul. Saya tak tahu dari ras apa anjing tersebut, tapi yang pasti ia berbulu cokelat gelap dan Ong sangat menyayanginya.

Saya menebak, nama si anjing diberikan lantaran Ong beberapa kali menulis tentang tuyul sembari menguliti takhayul-takhayul di baliknya. Mitos tuyul dalam masyarakat Jawa, menurut Ong, muncul karena kecurigaan dan kecemburuan sosial terhadap kaum saudagar yang bisa kaya secara tiba-tiba.

Suatu hari, ketika saya sedang mampir ke rumah Ong, datanglah JJ Rizal, senior saya di Jurusan Sejarah, bersama Yahya Andi Saputra, yang juga senior saya. Rizal adalah pemilik sebuah penerbit yang khusus memublikasikan buku-buku sejarah. Nama penerbitnya aneh: Komunitas Bambu. Kebetulan, Rizal dan Yahya adalah orang Betawi.

Rizal datang ke rumah Ong untuk mengurus penerbitan kumpulan tulisan Ong di majalah Star Weekly pada 1950-an. Buku kumpulan itu kemudian naik cetak pada 2005 di bawah judul Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa.

Baru masuk ke dalam rumah, Rizal langsung menyalami Ong sambil nyeletuk, “Pak Ong, saya ke sini bareng Yahya, bekas mahasiswa Pak Ong. Dia orang Betawi. Pak Ong masih ingat, kan?”

“Ya, Yahya. Saya masih ingat,” jawab Ong.

“Tapi dia tidak mau dibilang keturunan budak,” tukas Rizal.

Rizal berkata begitu sebagai kelakar yang merujuk pada studi klasik Lance Castles berjudul “The Ethnic Profile of Djakarta” (PDF). Dalam makalah yang dimuat di jurnal Indonesia (1967) terbitan Cornell University itu, Castles menyimpulkan bahwa salah satu golongan yang menjadi nenek moyang orang-orang Betawi adalah budak-budak yang dikerahkan VOC untuk membangun Batavia. Pendapat Castles tersebut memang problematis dan sudah banyak studi yang menentangnya. Tapi sebagai bahan kelakar, tentu saja ia sangat empuk.

Ong lalu menangkap kelakar Rizal dengan caranya sendiri.

“Kalau bukan keturunan budak, lalu keturunan apa? Keturunan anjing?” timpal Ong sembari melempar makanan kepada Tuyul dan kawan-kawan.

Rizal dan Yahya ngakak, tapi muka mereka berdua tampak asem seasem-asemnya.

Ong: Mitos dan Realitas

Rumah Ong berada di Cipinang, Jakarta Timur, di kompleks perumahan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Dibanding rumah-rumah lain di kanan-kirinya, rumah Ong terlihat paling muram sekaligus paling unik.

Ong membangun rumah itu dari perkakas-perkakas bekas rumah atau bangunan lama yang ia buru hingga ke pedalaman Jawa Timur. Sebuah kusen jendela dari kayu jati, misalnya, berasal dari rumah pejabat anu yang dibongkar; pintu utama adalah hasil buruan dari rumah seorang priyayi bangkrut; atau sebuah kursi ala abad ke-19 yang didapat dari pasar loak. Tak lupa, ia juga mengoleksi beberapa guci antik Tiongkok yang konon beberapa di antaranya berasal dari zaman Dinasti Ming.

Tapi ada yang lebih dahsyat: kamar mandi pribadinya tidak berpintu. Jika Anda kebetulan bertamu kala sang tuan rumah sedang mandi dan tak sengaja masuk ke dalam, Anda akan menyaksikan seorang lelaki paruh baya dengan rambut yang tipis telanjang bulat sambil kungkum di bak mandi kuno.

Ong seperti ingin mempertahankan citra sebagai sejarawan “luar-dalam”, hingga rumah dan segala perabotan pun mesti mengikuti selera antiquarian-nya. Maka demikianlah Ong membangun mitos diri dan ia sangat menikmatinya.

Dengan rumah macam itu dan gaya hidup bak sinyo Belanda awal abad ke-20 yang dikelilingi para jongos—Ong selalu memelihara dua-tiga pembantu yang semuanya laki-laki—ia kerap mengundang kawan-kawan atau para mahasiswanya datang ke rumah. Acara utama tentu saja makan-makan dan minum-minum. Diskusi atau omong serius soal sejarah cuma sampingan.

Soal makan-makan, Ong memang jago bin jagonya. Ia suka makan enak, juga pandai memasak. Mereka yang pernah mencicipi makanan Ong tidak sepakat soal rasa. Tapi rata-rata mereka bilang bahwa dalam hal memasak orang ini “punya selera”.

“Hanya ada dua hal yang saya dapat di Amerika: gelar doktor sejarah dan kepandaian memasak. Saya lebih bangga dengan yang kedua,” demikian salah satu kalimat legendaris Ong yang juga pernah disinggung Goenawan Mohamad dalam pengantar untuk kumpulan esai Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang (2003).

Begitu pula soal minuman. Ong hampir tak pernah membiarkan tamu-tamunya pulang dengan tenggorokan kering. Ia menggerojok mereka dengan whisky atau wine.

Ia juga seorang partygoer yang kerap diundang ke resepsi-resepsi kedutaan besar atau para elite Jakarta. Di situlah Ong menemukan dunianya. Pendeknya, Ong adalah epicurean sejati.

Suatu kali, salah seorang senior saya dari angkatan 1980-an pernah berkelakar. Di Jurusan Sejarah UI, katanya, “cuma ada dua jenis pemabuk: sejarawan pemabuk dan pemabuk yang belajar sejarah.”

Yang pertama tentu saja cuma dinisbatkan kepada Ong. Yang kedua buat sisanya.

Sejarawan cum Intelektual Publik

Pada akhir 1970-an hingga awal 1990-an, orang-orang mengenal Ong sebagai sejarawan yang sangat produktif menulis di media massa. Hampir setiap pekan, esai Ong hadir di Tempo, Kompas, atau media-media lain. Ong tampak istimewa dalam urusan ini, karena sedikit sekali sejarawan Indonesia yang rajin menulis untuk media massa sekaligus tampil sebagai intelektual publik.

Tidak banyak orang, kecuali kalangan sejarawan dan akademikus ilmu sosial, yang tahu tentang disertasi Ong atau karya-karya lain yang ditulis untuk dunia akademik. Ong dikenal orang karena posisinya sebagai penulis esai sejarah.

Lewat esai-esai itulah Ong menawarkan refleksi historis atas peristiwa-peristiwa masa kini—sebuah cara pandang yang barangkali tidak dimiliki para intelektual publik dari disiplin ilmu lain. Dan yang tak kalah penting, sebagai sejarawan, Ong membawa perspektif lain dalam menggali sejarah Indonesia di tengah menjamurnya narasi historiografi ala Orde Baru.

Dalam sebuah esai panjang di majalah Prisma edisi 8 Agustus 1977 bertajuk "Sukarno: Mitos dan Realitas", misalnya, Ong membedah sosok Sukarno dengan pendekatan unik yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh sejarawan Indonesia.

Momentum kemunculannya pun tepat. Esai itu terbit ketika desukarnoisasi besar-besaran terjadi di mana-mana dan digerakkan aparatus rezim paranoid yang hendak melanggengkan kekuasaan dengan memusnahkan memori tentang penguasa sebelumnya.

Ong muncul dengan suara lain. Dari awal tulisan, ia menampar orang-orang Indonesia yang begitu mudahnya memuja Sukarno dan kemudian, dalam waktu yang singkat, mencercanya ramai-ramai. Ong menggunakan "pendekatan" astrologis untuk melihat itu dan dengan ketajamannya sebagai seorang sejarawan mempertanyakan kemunafikan-kemunafikan kita.

Begini ia bilang di paragraf pertama:

"Sukarno mempunyai kepribadian yang kompleks. Ia dilahirkan di bawah bintang Gemini yang, menurut pendapatnya sendiri, memberi corak beraneka-warna pada kepribadian itu. Persoalan Sukarno bersangkut-paut erat dengan persoalan bangsa kita sendiri. Pada puncak masa kekuasaannya, Sukarno digelari Pemimpin Besar Revolusi, Penyambung Lidah Rakyat, Waliyul Amri, Panglima Tertinggi, dan lain-lain. Dan tiba-tiba semua gelarnya dicopot. Jasa dan peranannya ditiadakan, dan bahkan ia diejek. Persoalannya kini bukan saja 'siapakah Sukarno', tetapi juga 'siapa sebenarnya kita dahulu dan siapa kita sekarang?' Apa dahulu kita yang munafik atau sekarang kita munafik? Apa kita semua bersifat Gemini?"

Dengan begitu, Ong sebenarnya sedang mengajak kita semua sama-sama merenung sebagai sebuah bangsa—renungan yang masih relevan sampai hari ini.

Ong Hok Ham, sejarawan yang gemar bersenang-senang itu, meninggal pada 30 Agustus 2007, tepat hari ini 11 tahun lalu. Persis di hari ulang tahun saya yang ke-21.

Editor: Zen RS