tirto.id - "Kami mengalami peningkatan suara yang sangat besar, tetapi mereka mencoba mencurangi pemilu. Kami tidak akan pernah membiarkan mereka melakukannya. Suara tidak dapat diberikan setelah bilik pencoblosan ditutup," seru Presiden Donald Trump melalui akun Twitter pribadinya, @realDonaldTrump, tatkala proses perhitungan suara tengah dilakukan dan lawannya, Joe Biden, unggul. Tak lama kemudian, dengan mengaktifkan tombol caps lock, Trump berkicau bahwa "semua suara (yang dikirim melalui pos) yang datang selepas pencoblosan dilakukan (meskipun cap pos menunjukkan tanggal pencoblosan), tidak akan dihitung."

Sebagai orang nomor satu di Amerika Serikat, Trump nampaknya lupa bahwa awalnya beberapa negara bagian, misalnya Pennsylvania, memang hanya akan menghitung surat suara yang dikirim dan diterima sebelum pemilihan, yakni tanggal 3 November. Namun, karena AS tengah dilanda pandemi dan memungkinkan surat suara yang dikirim terlambat diterima, juga cukup berbahaya bagi warga untuk langsung datang ke tempat pencoblosan, Pengadilan Negara Bagian Pennsylvania memutuskan akan tetap menerima dan menghitung surat suara yang terlambat diterima dengan catatan: surat dikirim di tanggal pemilihan dan keterlambatan tidak lebih dari tiga hari selepas hari pemilihan.

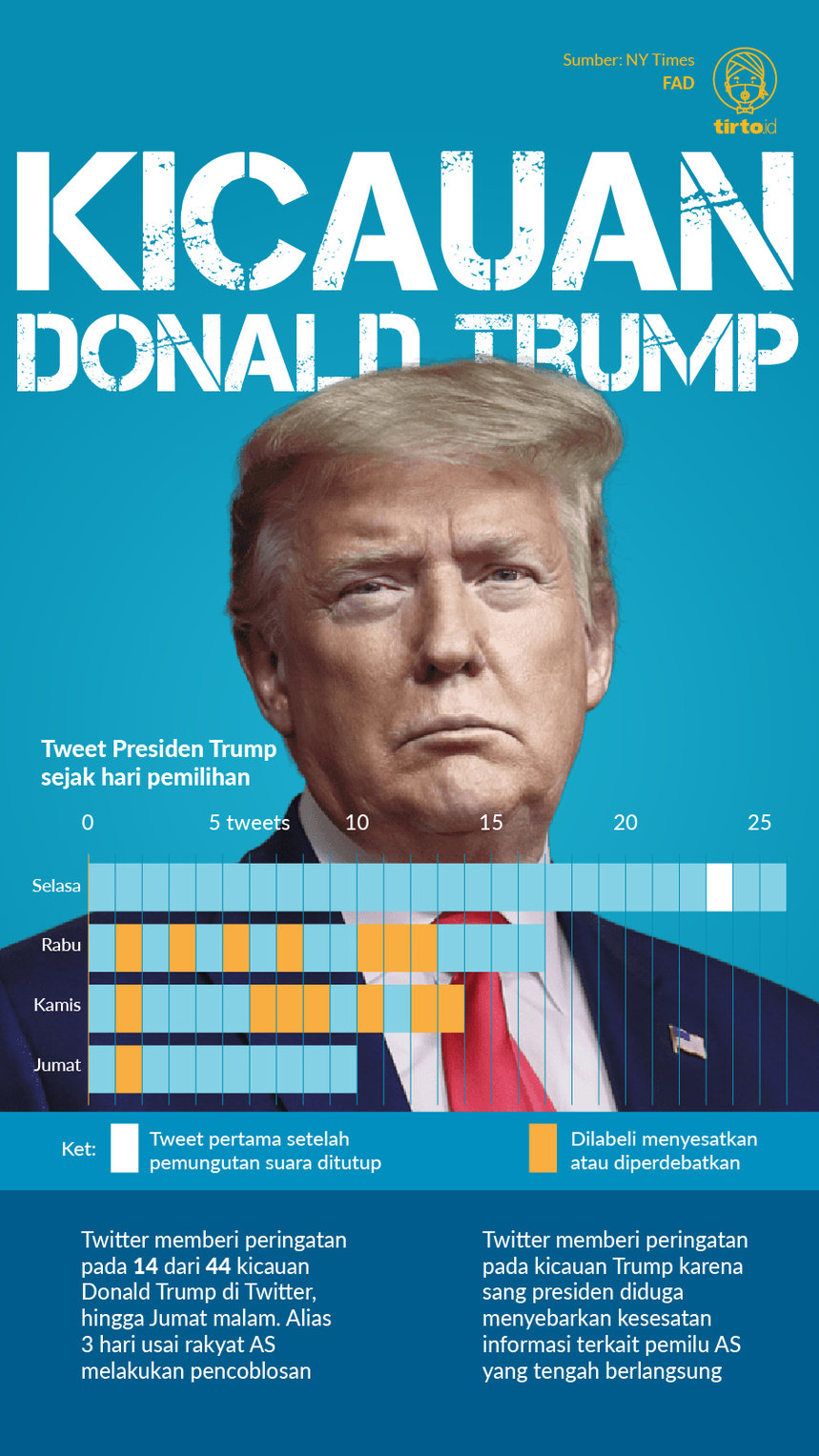

Twitter pun bertindak dan melabeli kicauan Trump dengan peringatan berbunyi: "Beberapa atau semua konten yang dibagikan di Tweet ini disengketakan dan mungkin menyesatkan tentang pemilu atau proses sipil lainnya". Tentu, tak hanya dua kicauan Trump saja yang diberi label peringatan oleh Twitter. Kate Conger, dalam laporannya untuk The New York Times (6/11/2020), menyebut Twitter memberi peringatan kesesatan informasi pada 14 dari 44 kicauan sang presiden hingga Jumat malam.

Trump tidak terima perlakuan Twitter kepada dirinya. Ia mengancam akan mengaktifkan Section 230, salah satu aturan yang termaktub dalam UU Kepantasan Komunikasi (Communications Decency Act), untuk membuat Twitter dan media sosial lainnya patuh pada presiden. Tak ketinggalan, tim kemenangan Trump pada Pemilu 2020 menyebut perlakukan Twitter kepada Trump sebagai "pembungkaman terhadap presiden".

Di sisi lain, bagi orang-orang waras, label peringatan yang diberikan Twitter pada beberapa kicauan Trump tidak dianggap sebagai "pembungkaman," tetapi lebih merupakan "kemenangan kecil". Kemenangan yang tidak bisa dirayakan.

Membungkan Akun Teori Konspirasi, Melejitkan Fox News

Dalam rapat dengar pendapat antara House of Representatives dengan Facebook hampir setahun lalu, Alexandria Ocasio-Cortez, anggota kongres dari Partai Demokrat yang kembali terpilih dalam pemilu 2020 bertanya kepada Mark Zuckerberg, pendiri Facebook.

“Dapatkah saya beriklan tentang tanggal pemilihan yang salah, yang khusus menyasar pengguna di wilayah kode pos hitam (wilayah yang didominasi warga kulit hitam) di Facebook?”

“Tidak,” jawab Zuckerberg. “Facebook tidak menoleransi pembungkaman pemilih," tambahnya.

AOC kembali bertanya: “Dapatkah saya beriklan di Facebook dengan mengatakan bahwa Partai Republik mendukung RUU Green New Deal (RUU tentang perubahan iklim dan kesetaraan ekonomi yang digagas Partai Demokrat)?”

Dengan raut kebingungan, Zuckerberg menjawab "mungkin."

Semenjak pemilu 2016 berlangsung di Amerika Serikat, media sosial dianggap bertanggung jawab atas lahirnya lelucon terburuk dalam sejarah AS: terpilihnya Donald Trump, pengusaha properti cum presenter acara televisi, sebagai presiden negara terkuat di dunia. Trump menang bukan karena gagasannya, atau kewibawaan, melainkan melalui proyek bernama Alamo. Menurut film dokumenter berjudul The Great Hack (2019), Alamo merupakan proyek kemenangan Trump yang dijalankan oleh Cambridge Analytica, konsultan politik asal Inggris yang meracik strategi untuk memengaruhi keputusan masyarakat melalui media sosial.

Berbekal uang USD 1 juta, Cambridge Analytica beriklan setiap hari di Facebook tentang keunggulan Trump dan kelemahan lawannya, Hillary Clinton. Konten yang diiklankan sifatnya terpersonalisasi (personalized) dan memanfaatkan data si pengguna Facebook itu sendiri. Data-data itu diambil melalui aplikasi bernama The One Click Personality Test. Yang mengerikan, Cambridge Analytica tak hanya mengambil data pengguna The One Click Personality Test, melainkan juga mengambil data-data dari teman-teman si pengguna aplikasi, tanpa persetujuan. Akibat tindakan ngawur ini, Cambridge Analytica sukses memiliki 5.000 titik data personal setiap pemilih di AS.

Titik data itu, mengutip keterangan Chief Executive Officer Cambridge Analytica Alexander Nix, sukses menyusun “profil psikologis” pemilih AS.

Ketika kunci sukses kemenangan Trump terungkap, publik murka pada media sosial. Tak heran, media sosial pun berbenah menghadapi pemilu 2020.

Kevin Roose, dalam laporannya untuk The New York Times (5/11/2020) menyebut bahwa pelbagai platform media sosial, khususnya Facebook, Twitter, dan Youtube, melakukan sesuatu yang tidak mereka kerjakan ketika menghadapi pemilu 2016. Menjelang pemilu 2020, media sosial "menulis aturan baru. Menciptakan produk baru dan merekrut orang-orang baru, bahkan mengesampingkan algoritma mereka sendiri untuk beberapa hal". Hanya satu tujuannya: "bertarung dengan waktu untuk mencegah kesesatan informasi, hoaks, dan klaim sepihak, agar tak tersebar tidak karuan di media sosial". Tak tanggung-tangguh, media sosial bahkan bekerjasama dengan institusi pers, seperti The Associated Press di AS atau Tirto di Indonesia.

Facebook, tulis Roose, "mengambil arah yang berlawanan dibandingkan menghadapi pemilu 2016. Mereka menerapkan proses persetujuan yang lebih rumit untuk pengiklan politik, serta memblokir iklan politik baru jelang pencoblosan". Tak hanya itu, mereka merekrut manusia, bukan robot, untuk mengkurasi konten-konten yang bertebaran di Facebook.

Twitter pun melakukan hal yang sama. Menjelang pemilu, Twitter menyatakan menolak memberi ruang kepada iklan politik. Bahkan, CEO Twitter jack Dorsey, dalam seri kultwit-nya mengatakan bahwa "pesan politik seharusnya dicapai (melalui kerja keras para politikus), bukan dibeli". “Pesan politik dapat tercapai ketika orang memutuskan untuk mengikuti akun atau me-retweet politikus. Membayar agar pemilih tahu pesan yang hendak disampaikan politisi, dengan memaksa melalui sistem penargetan, tidak dapat dikompromi melalui uang."

Menurut Dorsey, beriklan di media sosial dengan memanfaatkan data pengguna “sangat luar biasa kuat dan efektif”. Maka, tatkala media sosial dimanfaatkan dunia politik, apalagi dengan mengembuskan propaganda palsu, akan “sangat berbahaya dan berpengaruh buruk pada jutaan pemilih”.

Sama dengan Facebook, Twitter pun merekrut moderator guna menekan laju kicauan-kicauan yang menyebarkan kesesatan informasi.

Senada dengan Facebook dan Twitter, Youtube melakukan perubahan dalam dirinya. Merujuk laporan Jack Nicas untuk The New York Times (3/11/2020), selepas pemilu 2016 berakhir, Youtube melakukan perubahan algoritma rekomendasi dan menenggelamkan video-video propaganda dalam miliaran video lainnya. Dikutip dari blog resmi Youtube, perubahan algoritma dilakukan untuk membendung video-video clickbait yang judul dan isinya tidak berhubungan. Dengan perubahan itu, Youtube mengklaim bahwa halaman depannya akan menghilangkan "video yang mempromosikan obat ajaib palsu untuk penyakit serius, yang mengklaim bumi itu datar, atau membuat klaim yang terang-terangan palsu tentang peristiwa bersejarah seperti 9/11".

Tentu, langkah-langkah perubahan yang diambil Facebook, Twitter, dan Youtube terutama terkait kesesatan informasi di tengah pemilu patut diacungi jempol. Masalahnya, perubahan yang dilakukan media sosial tersebut justru "membunuh" spirit penciptaan media sosial sendiri. Selama ini, hadirnya Facebook, Twitter, dan Youtube dimaksudkan untuk membuat komunikasi jauh lebih mudah. Media-media sosial ini diciptakan agar informasi, pengetahuan, momen suka dan duka tersebar dengan cepat. Kebenaran atau kesalahan sebuah konten pada awalnya ditentukan melalui algoritma masing-masing media sosial. Tatkala akhirnya media sosial memperkejakan manusia untuk memoderasi konten, spirit ini hilang.

Melalui moderasi, suatu unggahan dapat ditangguhkan. Diberi label “virality circuit-breaker” agar membuat para moderator dapat menentukan apakah unggahan mengandung kesesatan informasi atau tidak. Mencampakkan algoritma milik media sosial miliki.

Masalah lainnya, di tengah proses demokrasi, aksi moderasi yang dilakukan memang baik, tetapi tidak dapat menghapus prasangka. Akan timbul kecurigaan bahwa moderator atau bahkan perusahaan media sosial memiliki kecenderungan politik tertentu. Meskipun tindakan Twitter melabeli peringatan pada kicauan-kicauan Trump patut diapresiasi, tindakan ini tidak menghapus dugaan bahwa Twitter merupakan penyokong Demokrat.

Masalah lainnya, media sosial terlihat begitu bersemangat melakukan perubahan menghadapi pemilu AS. Lalu, bagaimana dengan pemilu-pemilu di negara lain?

Dan masalah lain, yang jauh lebih unik, keputusan media sosial melakukan perubahan untuk membendung kesesatan informasi justru membuat suatu kubu diuntungkan. Tak lain, kubu tersebut adalah Fox News, media terbaik bagi Donald Trump.

Guillaume Chaslot, mantan programmer Youtube (yang salah satu kerjanya adalah menciptakan algoritma rekomendasi Youtube) yang kini menjadi peneliti pada AlgoTransparency (untuk meneliti Youtube), menyebut bahwa pada 2016, tahun di mana Trump menjadi Presiden AS, kanal paling moncer di Youtube adalah kanal milik Alex Jones, seorang saudagar teori konspirasi. Namun, semenjak Youtube melakukan perubahan algoritma, kanal Fox News di media sosial milik Google ini melejit.

Kanal Fox News melejit terutama di segmen berita atau video yang terkait dengan pemilu. Masalahnya, tentu Fox News bukan Reuters atau Associated Press. Konten-konten sensasional Fox News acapkali terang-terangan partisan dan tak terverifikasi. Sebagaimana dilaporkan Poynter, Fox News merupakan jaringan berita "yang tidak pernah terlihat berpura-pura netral terhadap Donald Trump," alias sangat berpihak pada Trump. Salah satu acara mereka, "Fox & Friends", yang dipandu oleh Tucker Carlson, Sean Hannity, dan Laura Ingraham, bahkan memiliki hubungan yang spesial dengan Trump. Acara tersebut selalu mendukung segala kebijakan Trump, entah soal imigrasi maupun penanganan Corona yang sembrono.

Salah satu alasan kenapa kanal Fox News melejit di Youtube adalah karena Youtube mengkurasi mana media konvensional sungguhan dan bukan. Ketika Youtube menganggap suatu kanal adalah milik media sungguhan, Youtube memberikan lampu hijau pada kanal itu. Ya, meskipun jurnalisme Fox News memprihatinkan, toh mereka benar-benar media besar yang kini dimiliki The Walt Disney Company.

Tak hanya di Youtube, Fox News pun melejit di Facebook dan Twitter.

Editor: Windu Jusuf