tirto.id - Di usianya yang sudah menginjak kepala empat, Gerard Way bukan lagi sosok yang sama seperti saat ia menjadi vokalis sekaligus frontman band emo kesohor era 2000-an, My Chemical Romance—selanjutnya MCR. Hal itu, setidaknya, dapat terlihat dari penampilan Way.

Sosok Way yang sekarang, sebagaimana dilaporkan The Guardian, jauh dari kesan bintang rock. Badannya tambun, rambutnya gondrong beruban, matanya bersih dari eyeliner. Kini Way juga lebih suka menghabiskan waktu di rumah dengan menggambar komik—salah satu hasilnya dibikin film seri di Netflix—dan meminum enam cangkir kopi dalam sehari.

“Aku menjadi sangat kreatif sepanjang waktu. Ini sesuatu yang tidak bisa aku dapatkan ketika berada di band karena kamu harus menjalani rutinitas yang membosankan seperti tur,” terangnya.

MCR dikenal karena berandil dalam membawa emo ke puncak popularitas. Album mereka yang dirilis pada 2006, The Black Parade, adalah gambaran terbaiknya. Berisikan lagu-lagu dengan lirik seputar realitas yang pahit sampai kematian, album ini laris manis di pasaran: terjual lebih dari 4 juta kopi. Sejak itu, dunia seketika dilanda demam emo.

Namun, ketenaran MCR tak berlangsung lama. Usai melepas Danger Days: The True Lives of Fabulous Killjoys (2010), mereka limbung. Didorong kemuakan terhadap cara kerja industri musik yang busuk dan kebosanan terhadap rutinitas yang itu-itu saja, MCR memutuskan bubar jalan pada 2013.

“Ketika segalanya mulai berhasil dan berjalan dengan sangat baik,” ungkapnya, “saat itulah banyak orang mulai mengeluarkan pendapatnya dan kamu bakal mengalami kesulitan.”

Dipuja dan Dicaci

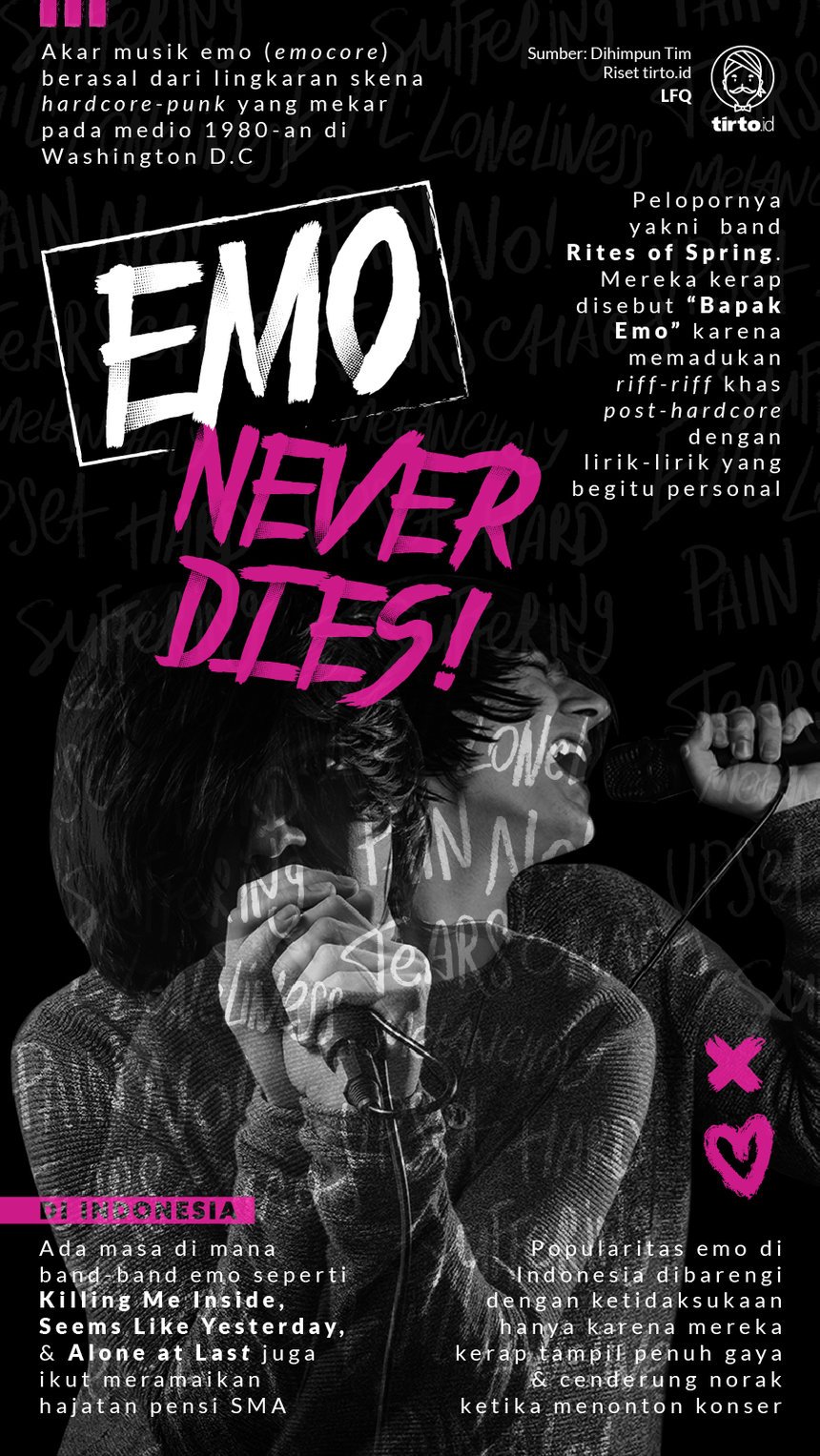

Akar musik emo—atau biasa disebut emocore—berasal dari lingkaran skena hardcore-punk yang mekar pada medio 1980-an di Washington D.C. Pelopornya yakni Rites of Spring, band yang beranggotakan Guy Picciotto, Eddie Janney, Michael Fellows, dan Brendan Canty. Mereka kerap disebut “Bapak Emo” karena memadukan riff-riff khas post-hardcore dengan lirik-lirik yang begitu personal. Meski demikian, Picciotto menolak penyematan label emo terhadap bandnya.

Sepanjang 1990-an, gagrak emo menyebarkan pengaruhnya hingga wilayah Midwestern sehingga memunculkan jenis baru bernama “midwest emo,” dengan band-band utama seperti Sunny Day Real Estate, Piebald, sampai The Promise Ring. Tak hanya itu saja, emo juga pecah dan membentuk warna math-rock maupun screamo.

Ketika era millennium datang, batas-batas emo kian kabur. Masa itu menjadi saksi bagaimana emo berkelindan dengan pop-punk yang wajahnya bisa disimak lewat Jimmy Eat World, Save the Day, sampai Brand New.

Beberapa tahun berselang, catat NME, emo mencapai ketenaran global. Band-band seperti Fall Out Boy, Paramore, Panic! At The Disco, serta MCR menjadi perpanjangan tangan popularitas tersebut. Mereka mengokupasi panggung anak muda dan meninggalkan kesan yang mendalam: semua ingin jadi layaknya Gerard Way atau Hayley Williams dengan jeans ketat, eyeliner, dan cat rambut berwarna gelap.

Demam emo, mengutip laporan HAI, singgah pula di Indonesia. Anda tentu ingat masa-masa di mana band-band emo macam Killing Me Inside, Alone at Last, Seems Like Yesterday, maupun Love Hate Love meramaikan hajatan pensi SMA dan menjaring massa dalam jumlah yang tak sedikit pada pertengahan 2000-an.

Sayangnya, popularitas emo di Indonesia dibarengi juga dengan ketidaksukaan terhadap emo. Baik band maupun penggemar emo sama-sama kena risak. Di kalangan penggemar, serangan verbal bermunculan karena gaya mereka dianggap norak tiap menonton konser. Sedangkan dari sisi band, perisakan muncul lewat hujatan maupun lemparan botol manakala mereka beraksi ke panggung.

Ada setidaknya dua faktor yang menyebabkan gegap gempita emo. Pertama, emo mekar berkat keberadaan MTV maupun kanal Myspace. Di dua medium itu, band-band emo membangun basis massa yang cukup loyal dan militan. Mereka menyebarkan karyanya di situ, mengumumkan jadwal tur di situ, dan berjejaring dengan pelaku emo yang lainnya juga di situ.

Faktor kedua, lagu-lagu dari band emo yang berbicara soal perasaan teralineasi, kepahitan hidup, patah hati, maupun kebingungan diri berhasil menarik minat para penggemar yang mayoritas diisi anak-anak remaja tanggung yang juga tengah mencari makna eksistensi mereka di dunia.

Pendek kata, mendengar lagu-lagu emo, bagi mereka, seperti mendengar cerita tentang pengalaman hidup sendiri.

Dianggap 'Sekte Sesat'

Publisitas tentang emo tak selamanya positif. Pada Mei 2008, harian Daily Mail bikin pemberitaan yang kontroversial: emo dianggap jadi penyebab bunuh diri remaja berusia 13 tahun bernama Hannah Bond. Tak hanya itu, laporan tersebut juga menyudutkan emo dengan menafsirkan album The Black Parade garapan MCR sebagai gerbang menuju kehidupan setelah kematian.

Laporan Daily Mail, mengutip tulisan James Hickie berjudul “We Are Not a Cult: Remembering the War on Emo” yang terbit di Kerrang, didasarkan pada keterangan petugas forensik Hannah, Roger Sykes, yang menyebut ada hubungan antara kematiannya dengan kebiasaan mendengarkan musik-musik emo, terutama MCR.

Penolakan pun segera bermunculan. Dua minggu usai laporan terbit, lebih dari 300 penggemar MCR melakukan demonstrasi di depan markas Daily Mail. Mereka meminta Daily Mail meralat laporannya.

“Aku sangat marah dengan Daily Mail karena melaporkan [emo] secara keliru. Bahwa MCR [dianggap] mempromosikan bunuh diri dan penggemar mereka adalah seorang pemuja [sekte],” tegas Caz Hill, salah satu penyelenggara pawai.

“The Daily Mail mengambil keuntungan dari kematian tragis seorang gadis muda dan dengan begitu keterlaluannya mengklaim bahwa gadis tersebut bunuh diri setelah mendengarkan MCR. Bukankah itu publikasi yang tidak bertanggung jawab sekaligus menyakitkan?”

Pihak Daily Mail menolak disebut telah menyudutkan emo. Dalam keterangan resmi, mereka mengatakan bahwa laporan itu sudah dibuat “secara seimbang, terkendali, dan untuk kepentingan publik.”

Musik memang kerap disalahkan sehubungan dengan kasus kematian tragis penggemarnya. Pada 1984, ambil contoh, lagu Black Sabbath berjudul “Suicide Solution” dituduh menjadi penyebab langsung kematian pemuda 19 tahun bernama John McCollum. Enam tahun kemudian, giliran Judas Priest yang digugat oleh dua keluarga sebab album mereka, Stained Class (1978), dinilai mempromosikan pesan-pesan kematian.

Tentu menyimpulkan musik sebagai pendorong perilaku bunuh diri adalah tindakan yang gegabah, dan media-media seperti Daily Mail kian memperburuk dengan publikasi yang menghakimi tanpa tahu persis apa yang sebenarnya terjadi.

Stigma buruk memang tak bisa dilepaskan dari eksistensi emo. Pasalnya, demografi pendengar emo sendiri tak jauh dari label “anak-anak muda yang galau”. Penelitian tahun 2011 yang tayang di Science Direct berjudul “Emo Phenomenon: An Actual Problem in Adolescence” (PDF) menerangkan bahwa remaja yang gemar musik emo cenderung introvert serta sibuk dengan dunianya sendiri.

Pun ketika mereka sudah berada dalam satu kelompok, karakteristik tersebut tetap dipertahankan. Mereka lebih memilih menjaga privasi dan tidak terikat. Selain itu, anak-anak muda ini juga berorientasi pada perasaan, alih-alih rasionalitas pikiran. Penelitian mengambil sampel 100 remaja—rata-rata berusia 17,5 tahun—yang terlibat dalam subkultur emo.

Namun, yang mesti digarisbawahi, kondisi itu tak serta merta menjadikan emo penyebab dari segala peristiwa tragis yang dialami anak muda seperti, katakanlah, Hannah. Makalah berjudul “Emo Saved My Life: Challenging the Mainstream Discourse of Mental Illnes around My Chemical Romance” (2011) yang ditulis Rosemary Lucy Hill, sosiolog dari University of Leeds, justru mengonfirmasi hal sebaliknya. Musik emo, tulis Lucy, membantu pendengarnya bertahan hidup melawan penyakit mental seperti depresi maupun keinginan untuk bunuh diri.

Senada dengan Lucy, Emma Garland, dalam “How Mainstream Emo Made Us Talk about Mental Health” yang terbit di VICE (2016), mengemukakan band-band emo telah membantu menciptakan ruang di mana orang-orang bisa membicarakan masalah kesehatan mental secara terbuka ketika lingkungan sosial mereka—keluarga sampai teman—masih menganggapnya sebagai hal tabu. Musik emo, terang Emma, menjadi gerakan yang menangani masalah-masalah itu secara serius.

Emma mencontohkan bahwa band seperti MCR membantu beberapa penggemar untuk menghadapi penyakit mental mereka. MCR tidak sekadar menyediakan supporting group, melalui fanbase yang ada, tapi juga memasukkan pesan-pesan untuk peduli terhadap kondisi diri ke dalam lagu-lagu mereka.

Lagu-lagu yang dibuat band emo, secara garis besar, mengajak para penggemarnya untuk melawan segala keterbatasan maupun stigma yang ada.

Saatnya Berdiri Lagi?

Dan Ozzi, jurnalis Noisey, pernah berkata bahwa kebangkitan musik emo itu tak pernah ada. Yang ada hanyalah orang-orang berhenti mendengarkannya.

Musik, sebagaimana tren, datang dan pergi silih berganti. Setelah mengalami bulan madu kesuksesan, popularitas emo perlahan meredup selama pertengahan 2000-an. Penyebab pentingnya: musik emo kehilangan orisinalitas. Barulah dalam beberapa tahun belakangan ini musik emo seperti menemukan kembali marwahnya.

Jia Tolentino, dalam “The Rise of Emo Nostalgia” yang dipublikasikan di The New Yorker (2017), menjelaskan ‘kebangkitan’ emo dapat dilihat manakala di kota-kota besar AS, seperti Los Angeles, Baltimore, Brooklyn, sampai Boston, muncul banyak acara yang menggunakan tajuk “emo.”

Orang-orang, dari segala profesi dan umur, berbondong-bondong mendatangi helatan yang kerap disebut “Emo Nite” tersebut. Terkadang, gelaran “Emo Nite” juga turut mengundang bintang tamu guna menambah keriaan pengunjung. Acara “Emo Nite” di Los Angeles, misalnya, pernah mendatangkan musisi—yang sangat tidak emo—seperti Skrillex, The Chainsmoker, hingga Machine Gun Kelly.

Salah satu pendiri “Emo Nite,” TJ Petracca, mengungkapkan bahwa dirinya tak malu dengan fenomena yang banyak mengandung unsur nostalgia tersebut.

“Aku tidak pernah merasa malu karenanya. Lebih tepatnya, ketika aku menemukan seseorang yang menyukai jenis musik ini, aku akan menjadi teman baik mereka. Aku tidak pernah merasa malu. Aku selalu merasakan ada koneksi dan rasa kebersamaan ketika mendengarkan musik emo bersama pendengar yang lain,” jelas Petracca, seperti ditulis Collin Brennan dalam “Sad as Fuck: How Early 2000s Emo Became a Subject of Scorn and Salvation” yang dirilis Consequence of Sound (2017).

Euforia serupa turut pula hadir di Indonesia. Di kota-kota besar seperti Jakarta, emo dirayakan para anak muda "berponi lempar" di klub-klub malam dalam format karaoke massal. Bahkan, emo masuk ke sirkuit festival, seperti yang terjadi dalam Synchronize Fest tahun ini manakala pihak panitia membuat segmen khusus yang mengundang band-band emo untuk tampil.

Kebangkitan—atau nostalgia?—emo juga dapat disimak lewat dari geliat band-band penggerak emo itu sendiri. Fall Out Boy, misalnya, baru saja melepas album Mania dan langsung nangkring di nomor dua tangga lagu Inggris. Sedangkan MCR, beberapa waktu lalu, mengumumkan bahwa mereka akan melangsungkan reuni.

Resonansi emo kian nyaring terdengar tatkala banyak musisi era kiwari yang memakai emo sebagai pijakan kreatif mereka. Ada yang meleburkannya dengan pop-punk, seperti yang dilakukan The Hotelier, Modern Baseball, maupun Joyce Manor. Pengaruh emo juga menginspirasi karya-karya rapper macam Post Malone, Princess Nokia, sampai Lil Peep.

Dari sini, kita tahu bahwa emo tak pernah mati: ia hanya beralih wajah dan perayaan. Selebihnya? Hampir tak ada yang berubah—emo tetap menyimpan keriaan sekalipun ia seringkali dipersepsikan buruk oleh lingkungan sekitar.

“Musik dan lagu-lagu emo begitu jujur dan nyata. Itu membuat kami terhubung. Orang-orang yang berusia 15 tahun dapat terhubung dengan orang-orang yang berumur 25 tahun. Dan aku pikir itu tidak akan hilang,” pungkas Petracca.

Editor: Eddward S Kennedy