tirto.id - Pada abad ke-16 Antonio Pigafetta, penjelajah asal Venesia, Italia, melakukan perjalanan bersama orang Portugal bernama Ferdinand Magellan. Mereka singgah di Nusantara.

Dalam persinggahannya, Pigafetta mencatat sejumlah kata yang ia dengar dari para pedagang di pelabuhan sebagai pusat lalu lintas niaga. Catatannya itu adalah salah satu daftar kata bahasa Melayu dengan aksara Latin yang paling tua.

Demikianlah salah satu cara bagaimana bahasa dijerat, dikumpulkan, dan seiring berjalannya waktu, ia juga dibakukan. Namun, bahasa sejatinya lebih luas dari apa yang dicatat. Para penutur terus-menerus memproduksi bahasa seiring kebutuhannya—yang dipengaruhi perkembangan zaman—dalam berinteraksi satu sama lain.

Sejarah pembakuan bahasa Indonesia telah berlangsung sejak 1901, saat Charles van Ophuijsen, guru besar bahasa Melayu di Universitas Leiden, yang dibantu dua orang pribumi, menyusun Kitab Logat Malajoe: Woordenlijst voor Spelling der Maleische Taal. Proses pembakuan ini terus berlangsung karena zaman senantiasa berubah, dan lema kian bertambah.

"Polisi Bahasa" dan Pembekuan Bahasa

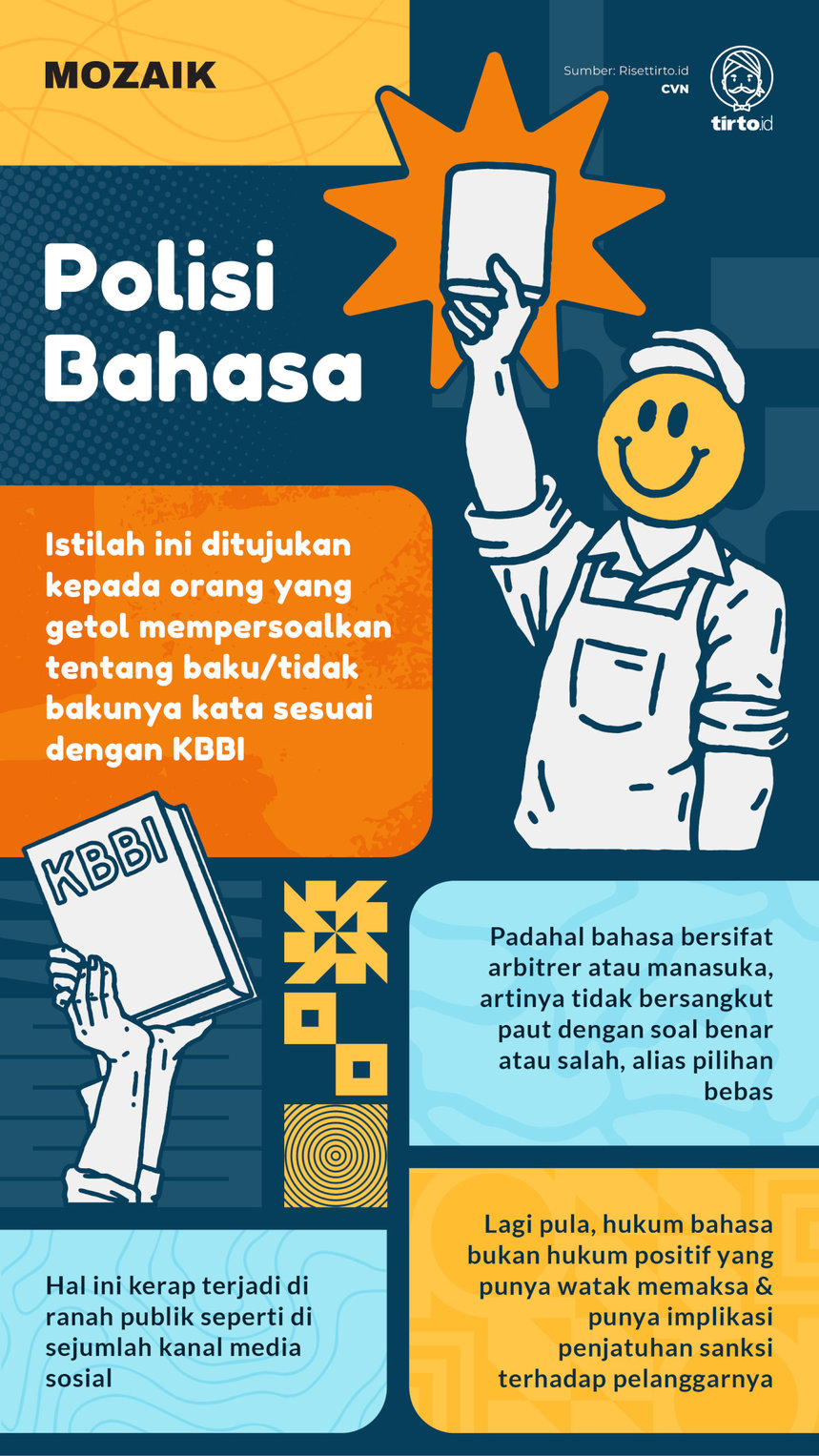

Di tengah proses panjang itu, hadirlah sejumlah orang dan lembaga yang getol berkeletah menjaga muruah kebakuan bahasa, yang tak jarang justru membuat kebekuan bahasa. Belakangan, masyarakat kerap menjuluki mereka sebagai polisi bahasa.

“Salah satu ciri menonjol pada polisi bahasa adalah kesukaan mereka mempersoalkan tata cara penulisan kata. Mereka punya semacam kegetolan yang berlebihan pada apa yang menurut mereka merupakan bentuk baku. Pengetahuan, yang kemudian menjadi kepercayaan mereka, tentang baku atau tidak bakunya kata, sering disandarkan pada kitab KBBI,” tulis Eko Endarmoko dalam Remah-remah Bahasa: Perbincangan dari Luar Pagar (2017).

Jajang Jahroni, antropolog lulusan Boston University, seperti dilansir Tempo edisi 15 Agustus 2011, menyebut bahasa sebagai pasar. Penjual dan pembeli hadir. Sejumlah kata baru dicari, ditemukan, dan dicoba digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Nanti, pasar lah yang akan menentukan apakah percobaan itu diterima atau sebaliknya.

Prinsip seperti ini, bagi para polisi bahasa yang menyandarkan kepercayaannya kepada kitab bahasa baku, dianggap melanggar patokan. Padahal sebagaimana yang dilakukan Pigafetta berabad-abad lalu, institusi yang mempunyai otoritas dalam sistem pembakuan bahasa hanya mencatat apa yang ada di masyarakat.

Dengan sejumlah kekurangannya, bagaimana pun pembakuan bahasa tak dapat selincah bahasa yang terus berkembang di tengah masyarakat. Pembakuan bahasa dilakukan berkala, atau sesuai kebutuhan yang mendesak, dan hal tersebut jaraknya bisa tahunan. Sementara bahasa yang digunakan para penutur terus mencair setiap saat.

“Di sinilah salah paham dimulai, yaitu ketika orang yang bereksperimen dianggap tidak taat aturan dan mempertentangkan bahasa formal dan informal […] Bahasa adalah sebuah diskursus yang tidak saja tertulis dalam kamus dan buku, tapi juga bersemayam dalam pikiran dan perasaan masyarakat sebagai pemiliknya, lengkap dengan ingatan, sejarah, dan cita-citanya,” ungkap Jahroni.

Atau, sebagaimana diungkapkan Sutan Takdir Alisjahbana seperti dikutip Jérôme Samuel dalam Kasus Ajaib Bahasa Indonesia? Pemodernan Kosakata dan Politik Peristilahan (2008), bahasa tidak dapat diceraikan dari persoalan yang terdapat dalam pergaulan. Ia merupakan alat untuk menjelmakan perasaan dan pikiran. Mendalamkan perasaan, menajamkan pikiran, dan menambah pengetahuan.

Hal lain seperti dicatat Eko Endarmoko, ketika kita terlalu taat kepada kitab pembakuan bahasa, kita kerap dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah.

Ia mencontohkan lema “dahak”. KBBI menyediakan dua sinonim untuk lema ini, yaitu “reak” dan “riak”. Atau untuk sinonim kata “libur”, terdapat dua lema dalam KBBI yang mirip, yaitu “perai” dan “prei”.

Ia menambahkan, hal ini dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat karena kemenduaan yang tanpa disertai rujuk silang yang menunjuk bentuk baku.

“Tapi [hal ini] barangkali juga boleh kita baca sebagai tanda yang sangat jelas: sifat arbitrer bahasa menyiratkan bahwa bahasa dalam banyak hal tidak bersangkut paut dengan soal benar atau salah. Jadi semacam pilihan bebas,” imbuhnya.

Sejumlah Kritik dari Seorang Munsyi

Kritik lain yag lebih keras terhadap ketaatan buta terhadap bahasa yang dibakukan disampaikan oleh Alif Danya Munsyi (nama lain Remi Sylado) dalam Bahasa Menunjukkan Bangsa (2005). Penggunaan kata “Munsyi” di akhir namanya disesuaikan dengan klaimnya di artikel awal buku tersebut.

“Saya lebih suka menempatkan diri sebagai munsyi: suatu kata yang lebih tepat dipahami pada komprehensi ganda antara seseorang dengan inklanasi kesukacitaan berbahasa Indonesia, dan karena itu terpanggil untuk menguasainya, dan seseorang yang tertantang untuk menghasilkan bentuk bahasa tulis yang kreatif dalam idealitas kepujanggaan di atas sifat-sifat kedibyaan budaya,” tulisnya.

Ia mewedarkan sejumlah pembakuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang menurutnya amburadul. Mula-mula ia membahas diftong “ai” yang pemakaiannya dimaksudkan untuk lafal “e” dan sejumlah kata dalam bahasa lama seperti “pande” (pandai), “pante” (pantai), “lebe” (lebai). Namun pada lema “satai” dan “gulai”, ia mengajukan semacam pertanyaan tantangan.

“Jika ‘sate’ dan ‘gule’ dibakukan menjadi ‘satai’ dan ‘gulai’, mengapa tidak sekalian saja membuat ‘sore’ menjadi ‘sorai’?” tulisnya.

Contoh lain yang ia kritisi adalah diftong “ai” pada lema “air”. Menurutnya, orang Indonesia tak ada yang melafalkan “air” sebagai “er”, tetapi “a-yir”. Kekeliruan ini ternyata bermula dari kesalahan transliterasi pada sejumlah pustaka dengan huruf Arab gundul ke bahasa bahasa Melayu aksara Latin. Asal kata ini memang “ayar” dengan “alif” sebagai vokal dan “ya” sebagai konsonan.

“Menaruh semua 'ai' pada semua kata berlafal ‘e’ akan merancukan kata-kata yang berasal dari tulisan Arab gundul,” tegasnya.

Danya Munsyi juga menyinggung soal penggunaan konsonan “q” yang sangat minim terdapat dalam KBBI. Ia mempersoalkan tidak digunakannya huruf ke-17 itu dalam lema “kurban”. Hal ini dikaitkan dengan hadirnya pula lema “korban”. Kedua lema itu memang berasal dari kata “qurban”, sehingga menurutnya lema “kurban” mestinya ditulis dengan “qurban”.

Ada juga kata serapan dari bahasa Arab lainnya yang fonemnya sama tetapi grafemnya berbeda, yakni “kalam” yang berarti “perkataan” dan “qalam” yang berarti “alat tulis”. Sementara dalam KBBI kedua arti tersebut dirangkum dalam satu lema yaitu “kalam”.

Catatan itu menginformasikan bahwa ‘q’ bisa dihadirkan pada empat lema tersebut, sehingga konsonan ‘q’ hadir lebih banyak dalam KBBI dan tidak bernasib seolah-olah dianaktirikan.

“Pola penyeragaman ejaan di Indonesia, yang dilakukan oleh sarjana-sarjana bahasa—dan notabene banyak yang luput dan tidak konsisten—menyangkut rambu-rambu ‘baik dan benar’, barangkali sah-sah saja dan setidaknya patut disambut positif, asal saja dengan itu tidak membuat para sarjana bahasa itu mengira diri mereka adalah brigade mobil polisi bahasa,” tegasnya.

Editor: Fadrik Aziz Firdausi