tirto.id - Istilah "yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin" masih begitu relevan saat ini. Ketimpangan ekonomi di Indonesia bukan lagi sebuah retorika semata, tapi sudah nyata. Ketimpangan ekonomi menjadi persoalan yang masih mendera hingga kini.

Laporan BPS, angka ketimpangan Maret 2017 mencapai 0,393 atau hanya turun 0,001 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2016 yang sempat 0,394. Stagnasi ketimpangan tak bisa dihindari, di kota maupun pedesaan.

“Sebanyak 51 persen penduduk miskin bekerja di sektor pertanian. Sehingga kalau kita ingin mengurangi (ketimpangan) di sana, maka kita harus lebih mampu untuk menyejahterakan petani dan upah buruh petani,” kata Kepala BPS Suhariyanto di kantor BPS, Senin (17/7)

Catatan BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang atau bertambah sebanyak 6,9 ribu dibandingkan jumlah penduduk miskin per September 2016, sebanyak 27,76 juta orang. Ini belum menghitung jumlah penduduk yang hampir miskin yang total jumlahnya tak terpaut jauh.

Jumlah penduduk miskin dan ketimpangan ekonomi sudah jadi paket yang tak terpisahkan di Indonesia. Catatan Bank Dunia, kesenjangan sosial-ekonomi meroket sejak 15 tahun terakhir. Riset Bank Dunia yang rilis pada November 2015 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan berdasarkan angka koefisien gini ratio nasional yang pada 2000 masih relatif rendah hanya 0,300, tetapi 13 tahun kemudian sudah bertambah menjadi 0,410.

Apakah orang Indonesia sadar dengan situasi ini? Bagaimana kondisi ini berdampak pada generasi milenial yang jumlahnya besar di Indonesia?

Bank Dunia menganggap kesadaran warga akan sekitarnya penting untuk memetakan strategi penanggulangan ketimpangan di masa depan. Itu pun jika warga Indonesia merasa ketimpangan ini sebagai sebuah masalah. Dalam survei yang mengikutsertakan kurang lebih 3.000 responden, diketahui bahwa sebagian besar di antara mereka mengakui kesenjangan ekonomi memang terlihat di depan mata.

Dalam pertanyaan tentang apakah pembagian pendapatan selama ini berjalan dengan merata, sebagian dari responden menjawab “sangat tak merata” atau “sama sekali tak merata”. Sisanya, dan masih mencangkup sebagian besar lainnya, menjawab bahwa kondisi ekonomi dalam lima tahun terakhir “lebih tak merata” atau bahkan percaya diri menjawab “sangat lebih tak merata”.

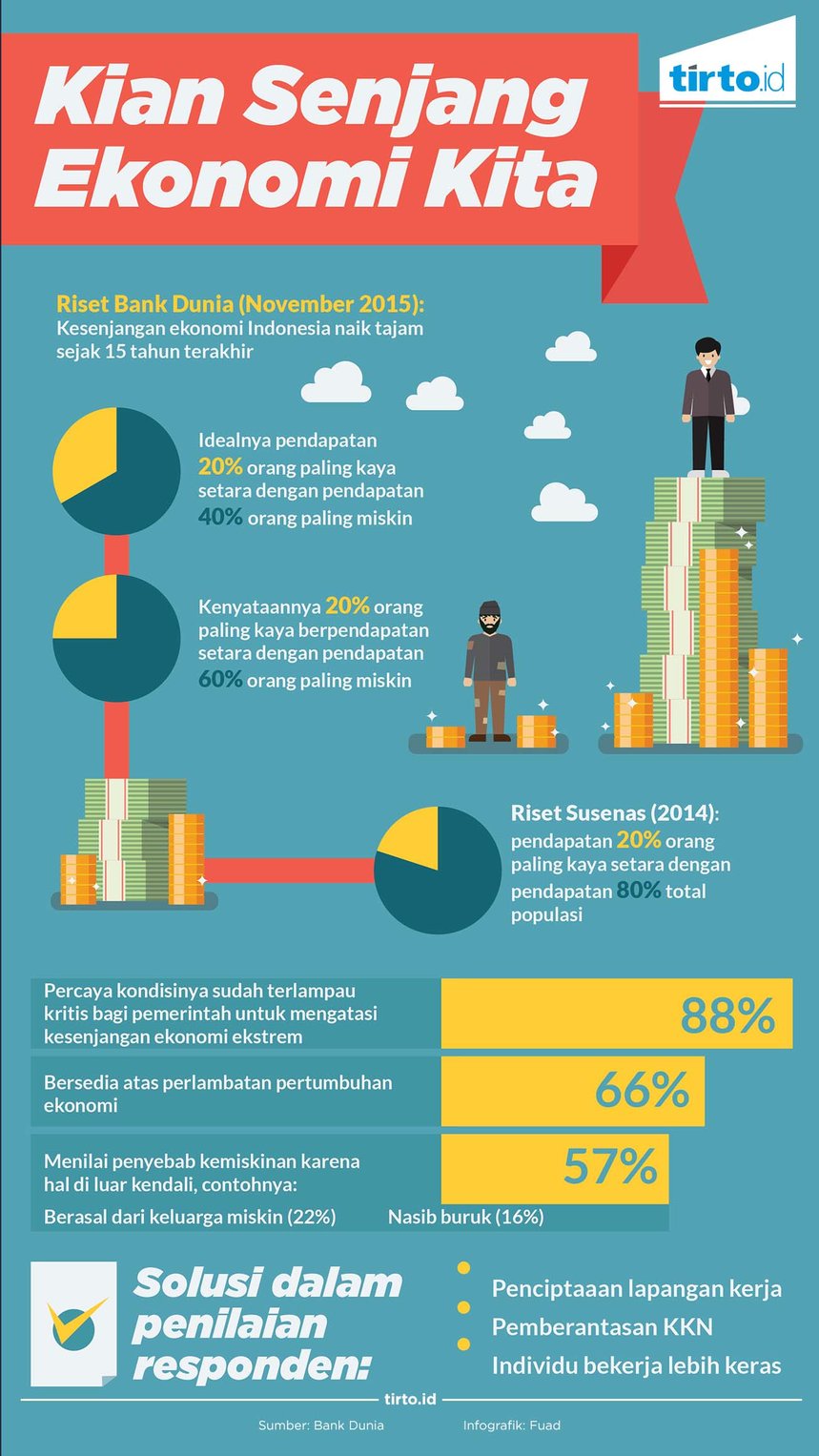

Ada sepaket pandangan ideal dalam kepala responden, bahwa kesetaraan ekonomi, yang semestinya tercapai sesuai sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, bisa terwujud jika distribusi 20 persen pendapatan kalangan atas setara dengan pendapatan 40 persen populasi kelas bawah. Namun, yang sekarang terjadi adalah pendapatan dari 20 persen pendapatan teratas di Indonesia setara dengan 60 persen pendapatan kelas bawah.

Jawabannya, tentu masyarakat Indonesia sadar akan kondisi ini. Lebih dari 80 persen responden riset Bank Dunia percaya bahwa pendapatan orang-orang terkaya di Indonesia antara “lebih tinggi” atau “jauh lebih tinggi”. Kontrasnya, hanya 25 persen yang percaya bahwa ekonomi kaum papa ikut tumbuh. Sisanya ada yang menilai stagnan atau justru jadi lebih miskin lagi dalam lima tahun terakhir.

Tak mengejutkan pula, bahwa biang keladi dari perkara tersebut yang kemudian jadi sasaran empuk para responden adalah pemerintah. Sebanyak 88 persen menyatakan kondisinya sudah “kritis” atau “sangat kritis”. Bahkan 61 persen di antara mereka rela jika pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat demi aksi penanggulangan yang efektif.

Kemiskinan, dalam benak para responden, punya banyak faktor. Sebanyak 57 persen di antara mereka percaya bahwa kemiskinan lahir dari faktor fundamental yang tak bisa diapa-apakan lagi alias bawaan lahir. Sementara itu dalam bagian lain disebutkan bahwa 52 persen responden percaya bahwa faktor individu yang kurang keras dalam bekerja juga berpengaruh. Sebanyak 48 persen dari mereka menyatakan pemerintah perlu menciptakan lebih banyak lapangan kerja, juga ada yang memprioritaskan pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme (37 persen).

Laporan yang tak jauh berbeda sempat dirilis Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFlD). Temuannya serupa: dalam dua dekade terakhir kesenjangan antara kaya dan miskin di Indonesia juga meningkat lebih cepat daripada negara lainnya di Asia Tenggara, bahkan salah satu yang terburuk di dunia.

Bagian lain dalam laporan Oxfam menunjukkan ada 93 juta penduduk Indonesia yang hidup di garis kemiskinan, sementara yang hidup di atas garis kemiskinan juga rentan untuk kembali ke garis kemiskinan. Di sisi lain, jumlah miliarder Indonesia juga terus meningkat dari satu orang pada 2002 menjadi 20 miliarder pada 2016.

Baca juga: Menjawab Ketimpangan Ekonomi

Persoalan ketimpangan ekonomi ini mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari tanggung jawab pemerintah hingga persoalan individu, termasuk bagi para generasi milenial di Indonesia yang umumnya masih di usia produktif.

Tantangan Milenial

Milenial diperkirakan akan menjadi salah satu kelompok yang terkena dampak terparah ketimpangan ekonomi. Sudah ada banyak cerita yang dilaporkan media internasional tentang kesusahan memiliki rumah layak huni yang dialami milenial Amerika Serikat—fenomena yang tak terjadi pada orang tua mereka (generasi X). Kisah yang sama kini juga mulai terjadi di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Yogyakarta.

Baca juga: Anak Muda Yogyakarta Terancam Tuna Wisma

Salah satu poin terpenting yang diusulkan repsonden survei Bank Dunia sekaligus ditekankan oleh Bank Dunia sebagai langkah mengatasi kesenjangan ekonomi di Indonesia adalah dengan penyediaan lapangan kerja baru. Tanpa pekerjaan yang layak, milenial bukan hanya akan kehilangan kesempatan mengakses papan yang layak, tapi menjalar ke kebutuhan-kebutuhan pokok lain. Persoalannya, dunia kerja kini juga punya ancaman lain: robotisasi dan otomatisasi kerja.

Perusahaan yang ingin profit naik dengan mudah tentu lebih memilih robot pekerja ketimbang generasi muda dengan menyandang fresh graduate. Barangkali biaya perawatannya kini makin mahal, tapi di masa depan saat biayanya makin murah, menambah jumlah robot dan memaksimalkan robotisasi kerja adalah pilihan yang logis.

Baca juga: Memahami Generasi Milenial

Riset Organisasi Buruh Internasional (ILO) di 2016 menyebutkan bahwa fenomena otomatisasi industri memberikan ancaman bagi 242,2 juta (56 persen) buruh di Asia Tenggara yang merentang di bidang industri otomotif, garmen, retail, hingga outsourcing. Di Asia Tenggara, bisnis-bisnis tersebut kebanyakan dimiliki oleh perusahaan multinasional seperti Adidas yang mengalihdayakan pabriknya di Indonesia, Thailand, Filipina, Kamboja, hingga Vietnam. Di industri retail ancaman memburu 85 persen buruh Indonesia. Di industri garmen, bayang-bayang di putus hubungan kerjanya menyasar kurang lebih 64 persen buruh Indonesia.

Dunia masih memamah ideologi neo-liberalisme dengan kuat. Jika Pemerintah Indonesia, misalkan, tak membendungnya dengan kebijakan berbasis ideologi tandingan, masa depan milenial benar-benar diletakkan di tangan masing-masing. Dalam persaingan bebas seperti ini, generasi milenial tak bisa lagi dituntut untuk memiliki ketergantungan yang tinggi pada orang tuanya, juga diharap mampu mengelola keuangan dengan baik tanpa harus jatuh miskin hanya akibat menuruti gaya hidup tingkat tinggi.

Dalam artikel Gayatri Jayaraman yang berjudul The Urban Poor You Haven’t Noticed: Millennials Who're Broke, Hungry, But On Trend yang sempat viral pada awal Mei lalu, ia menyinggung sebuah fenomena bernama “urban poor” untuk menyebut generasi muda kota yang hanya demi mimpi profesionalisme mau untuk membelanjakan upah pas-pasannya untuk hal-hal glamor, minimal agar terlihat profesional. Gayatri menyoroti kondisi teman-teman di sekitarnya di India, yang kebetulan mirip dengan situasi di negara berkembang lain termasuk Indonesia.

Parahnya lagi, pengamat gaya hidup Joel Stein menulis untuk Time bahwa jiwa narsis pada kaum muda usia 20-an itu tiga kali lipat lebih tinggi tingkat narsisnya dibandingkan dengan mereka yang berusia 65 tahun. Stein mengutip data National Institutes of Health yang menyebutkan skala narsisme mahasiswa pada 2009 meningkat hingga 58 persen jika dibandingkan pada 1982. Selain itu, 40 persen milenial merasa dirinya harus naik pangkat setiap dua tahun, terlepas prestasi yang mereka buat.

Pada akhirnya muncul pandangan bahwa generasi milenial, tanpa capaian, dan enggan bekerja keras. Mereka lebih suka sesuatu yang instan, tidak repot, berdasarkan teknologi, dan dikerjakan tanpa keringat. Mereka menikmati kartu kredit, tapi yang membayar orang tua. Ingin mandiri dan dihargai, tapi masih tinggal serumah dengan orang tuanya. Ingin terdidik, tetapi tidak juga lulus kuliah.

Baca juga: Milenial Bukan Generasi Pemalas

Miliarder asal Australia yang bertanggung jawab atas proyek real-estate besar-besaran, Tim Gurner, pada pertengahan Mei lalu pernah menyampaikan pesan penting kepada para milenial yang ingin meraih rumah dan kesuksesan bisnisnya dengan tepat: "jangan terus-menerus makan roti panggang alpukat!"

Pesan ini bukan candaan. Tim serius. Dalam acara “60 Minutes Australia”, ia menekankan bahwa kuncinya adalah jangan sampai peningkatan pendapatan mempengaruhi gaya hidupnya jadi lebih besar pula pengeluarannya. Simpelnya, kembali ke prinsip berhemat. Persoalannya, Tim melihat sekarang banyak milenial yang bertindak ironis: rela belanja hal-hal unik, hipster, berbiaya tinggi, tapi harus mengorbankan prioritas menabung demi membayar cicilan rumah.

“Saat aku sedang berjuang membeli rumah pertamaku, aku tak membeli roti panggang alpukat seharga $19 dan empat cangkir kopi yang masing-masing seharga $4. Sekarang itu era di mana ekspektasi generasi muda akan masa depannya itu sangat-sangat tinggi. Realitanya banyak milenial yang masih tinggal bersama orang tuanya, tak punya rumah, ya bagaimana lagi sehari saja mengeluarkan $40 untuk alpukat,” kata sebagaimana dikutip The Guardian.

Tim tentu menyarankan milenial untuk disiplin, sebagaimana yang ia lakukan dulu. Di usia 19 tahun aku kerja dari pukul 6 pagi sampai 10.30 malam. Ia menjalani rutinitas ini selama tujuh hari dalam seminggu, hingga pada akhirnya ia mampu membeli rumah pertamanya. Selain pertimbangan-pertimbangan akan makan malam mewah dimana atau apa yang enak sekaligus oke untuk sarapan. “Tak ada alpukat. Cuma kerja.”

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Suhendra