tirto.id - Dari Letnan Jenderal Ahmad Yani, Presiden Sukarno dapat tahu bahwa Brigadir Jenderal Suhario Padmodiwirio alias Hario Kecik telah memilih untuk belajar di Rusia. Sukarno sempat heran kenapa Hario tidak mau menjadi deputi Ahmad Yani yang menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat. Hario dan istrinya berangkat pada Januari 1965 ke Moskow, untuk belajar di War College yang diperuntukan bagi perwira tinggi.

“Tugas saya ditegaskan sebagai perwira tinggi yang ditugaskan mengikuti kuliah penuh dalam War College bernama Suworov (nama seorang jenderal besar Rusia yang termasyur dalam perang Napoleonik)… Pada waktu itu saya diterima bai sekali oleh seluruh staf Kedubes Indonesia di Moskow,” tulis Hario Kecik dalam Dari Moskwa ke Peking: Memoar Hario Kecik III (2005:49). Tak hanya Hario Kecik saja yang belajar di Rusia pada 1965.

Waruno Mahdi, kelahiran Bogor pada 1943, sudah dua tahun sekolah pada 1965 itu. Sehabis beres SMA-nya di Moskow, dia kuliah di jurusan kimia. Begitu juga Djumaini Kartaprawira, yang dikirim Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada 1963 dan kemudian belajar hukum di Universitas Patrice Lumumba. Selain tiga orang di atas, masih banyak lagi orang Indonesia yang sedang belajar di luar negeri, termasuk di Rusia, sebelum September 1965. Selepas belajar di negeri orang, sebagai orang yang punya gelar akademis, mereka ingin kembali dan bekerja di Indonesia.

lalu terjadilah Gerakan 30 September 1965 di Jakarta. Ketika peristiwa itu terjadi, para pelajar di Rusia macam Djumaini, Waruno, bahkan Hario tidak ikut-ikut aksi penculikan para jenderal yang dipimpin seorang Letnan Kolonel Angkatan Darat bernama Untung. Begitu pun kawan-kawan mereka yang belajar di negara-negara lainnya.

Setelah orang-orang komunis dibunuh, sisanya dibuat menderita di kamp-kamp, dan keluarganya disengsarakan di Indonesia, banyak pelajar Indonesia yang belajar di negara-negara yang terkait dengan Uni Sovyet kena getahnya. Bukan cuma yang numpang belajar, mereka yang sekedar mendatangi acara internasional di negara-negara blok timur sekitar 1965 pun tak bisa pulang ke Indonesia.

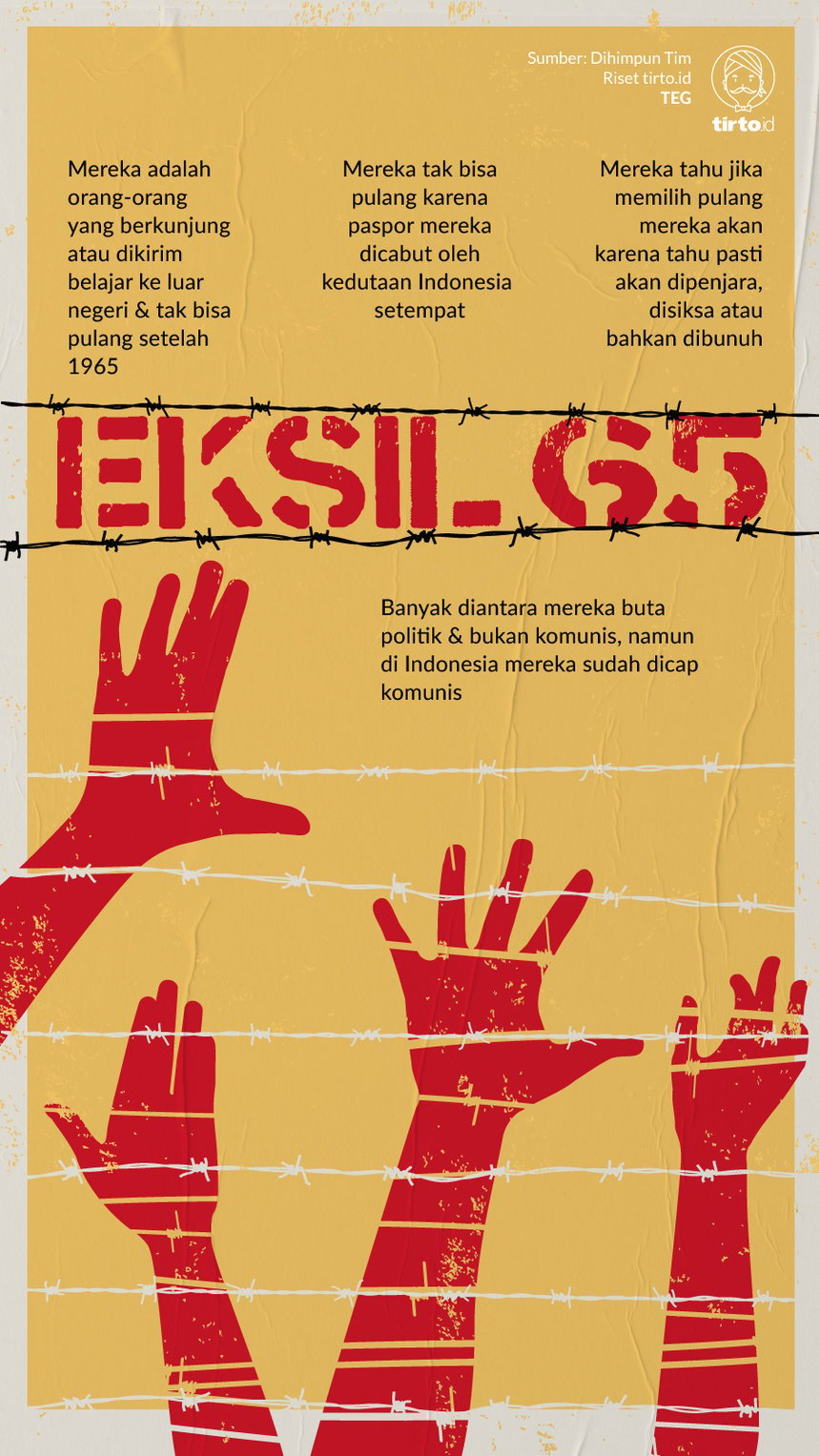

“Mereka tidak dapat pulang, baik karena paspor mereka otomatis dicabut oleh kedutaan Indonesia setempat, atau mereka memilih tidak pulang karena tahu pasti akan dipenjara, disiksa atau bahkan dibunuh,” tulis Henri Chambert-Loir dalam Sastra dan Sejarah Indonesia (2018:72).

Ibrahim Isa berbicara mewakili Indonesia dalam konferensi Trikontinental di Kuba sekitar Januari 1966. Kewarganegaraannya dicabut. Ia dicap mendapat cap agen Gestapu. Chalik Hamid yang dikirim ke Albania untuk belajar sinematografi pun hilang status kewarganegaraannya. Ada banyak lagi yang bernasib seperti keduanya.

Ambil resiko pulang sama saja menjerumuskan diri ke neraka Orde Baru. Dalam alam pikiran Orde Baru, pelajar yang menimba ilmu di negara-negara komunis sama belaka dengan komunis. Tak hanya itu, mereka juga dianggap terlibat dalam G30S.

Tentu saja ini bertentangan dengan apa yang diakui Djumaini Kartaprawira. “Mahasiswa yang dikirim dari Indonesia ke Moskow tidak semuanya kiri, Bung,” aku Djumaini Kartaprawira dalam wawancaranya dengan Martin Aleida, seperti termuat dalam buku Tanah Air Yang Hilang (2017:291).

Menurut Djumaini, selain yang dikirim Lembaga pemerintah, ada pula mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan juga Nahdatul Ulama (NU). Ketika Sukarno dilengserkan ada juga kelompok mahasiswa kanan pro-Orde Baru semacam Komite Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang tinggal di Moskow. Bahkan pelajar dari golongan Pemuda Rakyat, bernama Suwarno, dihajar babak belur oleh kelompok kanan di Moskow.

Waruno Mahdi yang masih muda waktu itu tak ingin ikut-ikutan berpolitik. Tapi, keadaan bukan hanya tak membiarkannya pulang ke Indonesia sehingga ia terpaksa berpolitik. Begitu yang diakui Waruno Mahdi kepada Martin Aleida dalam Tanah Air Yang Hilang(2017:37). Mahdi mengaku: “Kelompok kami tidak masuk komunis, tidak masuk nasionalis, walaupun tetap pro-Sukarno.”

Tak semua pelajar suka berpolitik, bahkan awam politik. Fokus pada studi adalah hal paling penting.

“Banyak diantara mereka awam politik. Mereka hanya memenangkan beasiswa pemerintah, seperti anak muda yang pintar dikirim belajar ke Delft, Belanda, pada era Habibie,” tulis Tommy Lebang dalam Sahabat lama, era baru: 60 tahun pasang surut hubungan Indonesia-Rusia (2010:120)

Di Kedutaan Besar Indonesia di Moskow, menurut Djumaini, yang keras adalah atase militernya. Duta besar Manai Sophian, ayah dari Sophan Sophian, tidak bisa berbuat apa-apa. Manai Sophian tentu tahu diri bahwa yang berkuasa adalah militer. Sebagai orang sipil, ia tak ada artinya di hadapan orde baru. Orang macam Djumaini merasa tidak aman untuk pulang ke Indonesia. Menjadi pelarian di luar negeri alias eksil lebih mulia daripada membungkuk di hadapan rezim militer Soeharto. Jika pun mereka tak ingin di Rusia lagi, pilihannya bukan Indonesia, tapi negara-negara Eropa yang liberal. Djumaini memilih kuliah dan akhirnya bekerja.

Jangankan orang muda terpelajar macam Djumaini, Hario Kecik yang jenderal pun harus berpikir panjang untuk pulang. Hario Kecik baru pulang pada 1977, setelah 12 tahun di Rusia. Begitu sampai di Indonesia ia dipenjara. Tuduhan komunis yang pernah dilayangkan kepadanya tak pernah terbukti. Ia hanya pengikut Sukarno.

Editor: Windu Jusuf