tirto.id - Jam 3 pagi, 1 Februari 2007, air perlahan masuk ke rumah Setyo Wiharto di Cilincing, Jakarta Utara. Hujan deras dan air laut pasang bikin rumahnya terendam setinggi pinggang. Saat itu Setyo berusia 20 tahun; ia tinggal bersama orangtuanya.

Tinggal di pesisir utara Jakarta membuat mereka terbiasa kebanjiran, sekalipun hanya karena air laut pasang. Setyo dan orangtuanya sudah tinggal di sana turun-temurun. Sependek ingatan Setyo, medio 2000-an adalah masa ia semakin sering mengalami banjir.

Tiap kebanjiran, mereka tak pernah mengungsi, biasanya hanya duduk di atas meja sampai banjir reda, rutin gonta-ganti perabotan terutama lemari, meja, dan perkakas kayu murah lain.

Pada Mei tahun yang sama, banjir rob kembali menerjang Jakarta Utara selama tiga hari, tak cuma merendam rumah-rumah warga, tapi juga melumpuhkan kegiatan sekolah, salah satunya SMPN 261 Pluit di Kecamatan Penjaringan, sehingga harus menunda ujian akhir para siswa.

Tahun itu 599 rukun warga di Jakarta terendam banjir; sekitar 60 persen wilayah Jakarta lumpuh. Di beberapa titik, ketinggian air mencapai 5 meter. Ada keluarga-keluarga yang kehilangan rumah.

Pada Mei 2016, Hiroshi Takagi dari Tokyo Institute of Technology membuat survei tentang kerusakan banjir yang dialami warga Pluit. Seperti apa hasilnya?

Penurunan muka tanah menjadi salah satu penyebab banjir rob semakin parah. Selama tiga tahun saja (2007-2009), tanah permukiman di pesisir utara Jakarta turun 9,5-21,5 cm per tahun. Ia membuat daratan semakin rendah sehingga air laut pasang sedikit saja akan menggenangi rumah-rumah. Ketika bersamaan dengan hujan deras, seketika banjir.

Mengapa Permukaan Tanah Bisa Turun?

Penelitian Heri Andreas, dosen dan peneliti dari institut Teknologi Bandung, ,menyebut ada tiga penyebab penurunan muka tanah Jakarta. Sedimen tanah di pesisir utara Jawa, termasuk Jakarta, tergolong muda. Jadi, secara alami, tanahnya akan turun. Selain itu, ada faktor beban bangunan. Namun, untuk kasus Jakarta, faktor penyebab paling besar adalah pengambilan air tanah dalam skala besar-besaran dan meluas.

Ia membuktikan argumentasi ini dengan membandingkan angka penurunan tanah dengan penurunan muka air tanah. Hasilnya, semakin besar muka air tanah turun, semakin besar pula tanahnya turun.

Jadi, langkah yang menurut Heri harus diambil oleh pemerintah DKI Jakarta adalah menyediakan opsi sumber air selain air tanah. Caranya? Bisa dengan membersihkan sungai, membuat waduk, atau mengubah air laut jadi tawar.

“Ada banyak cara, tinggal dilihat mana yang paling ekonomis,” katanya.

Dari data yang dia kumpulkan, Bangkok 10 tahun lalu mengalami penurunan tanah yang serupa dengan Jakarta. Penyebabnya juga sama: eksploitasi air tanah. Saat ini, penurunan tanah di Bangkok sudah hampir berhenti sebab pemerintahnya fokus pada manajemen air, menyediakan sumber-sumber air lain.

Di Jakarta, selain penanganan lamban, fokusnya adalah membangun tanggul raksasa di pesisir utara.

Heri sudah melakukan riset sejak 1997 dan menyampaikan hasil risetnya 20 tahun lalu, tapi tak digubris karena dianggap masih terlalu dini.

Pada 2007, ketika anomali laut pasang dan krisis iklim semakin runyam, air laut naik ekstrem. Banjir rob menerjang Jakarta Utara, merendam rumah-rumah, termasuk rumah Setyo Wiharto di Cilincing.

Saat itu, mulai ada perhatian dan tindakan serius dari pemerintah Jakarta. Tapi, solusinya justru membangun tanggul laut raksasa sepanjang 35 km yang diproyeksikan rampung 2025— disebut proyek Great Garuda.

Dari perspektif Heri, pembangunan tanggul sah-sah saja sebagai solusi jangka pendek. Ia mengibaratkan tanggul laut seperti obat anti nyeri, hanya meredakan sesaat tapi gagal menyembuhkan penyakit utama. Tanggul itu tak akan bisa mengobati pengambilan air tanah, persoalan mendasar di Jakarta.

Hiroshi Takagi dari Tokyo Institute of Technology, yang hasil surveinya kami kutip pada awal laporan ini, juga menyimpulkan bahwa pembuatan tanggul tak cukup untuk mengatasi banjir rob di Jakarta. Tanpa ada usaha menghentikan penurunan muka tanah, pembangunan tanggul laut raksasa yang diprediksi berbiaya Rp500 triliun akan sia-sia belaka.

Menurutnya, tanggul yang cukup tinggi memang akan menghalangi air laut membanjiri daratan. Namun, seiring tanah yang terus turun, tanggul tak lagi efektif. Tanggul setinggi tiga meter misalnya, ia prediksi tak lagi berguna untuk menangkal air laut pada 2040.

Bagaimana Pemprov DKI Mengatasinya?

Pada 1991, Gubernur Jakarta saat itu, Wiyogo Atmodarminto, mengeluarkan surat keputusan mengenai bangunan di Jakarta. Salah satu isinya mewajibkan semua bangunan di Jakarta punya sumur resapan. Niatnya, sumur resapan bisa menampung air hujan sehingga tak mengalir ke luar pekarangan.

Itu diyakini jadi satu langkah penting menjaga kualitas air tanah sehingga tak terjadi penurunan muka tanah. Aturan sumur resapan itu masih berlaku sampai sekarang. Bahkan ada peraturan gubernur baru yang mengikatnya lebih detail. Apakah dipatuhi? Tidak juga.

Pada 2018 Gubernur Jakarta Anies Baswedan melakukan inspeksi mendadak terhadap 80 gedung di Kawasan Sudirman-Thamrin. Hasilnya, hanya separuhnya yang punya sumur resapan.

Lebih parah lagi, dari 40 gedung yang punya sumur resapan, cuma satu gedung yang seluruh fasilitas sesuai Pergub No. 20/2013 tentang air tanah.

Padahal, pada 2005, Gubernur Jakarta saat itu Sutiyoso sudah mengeluarkan peraturan khusus soal sumur resapan. Jadi, menurut Pergub No. 68/2005, izin mendirikan bangunan baru bisa disahkan begitu ada sumur resapan.

Sutiyoso memperketat pengambilan air tanah lewat peraturan tentang mekanisme pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Aturan ini tak berlaku bagi warga yang mengambil air tanah untuk keperluan rumah tangga.

Pada era Fauzi Bowo, penerus Sutiyoso, pajak air tanah diperbesar. Tarif pajaknya tetap sama, 20 persen, hanya saja metode penghitungannya diubah. Mereka yang mengambil air tanah dan berada di wilayah yang dilayani perusahaan air minum, harus membayar lebih besar.

Pada Maret 2017, Pergub yang dikeluarkan Sutiyoso diperbarui oleh penjabat sementara Sumarsono (saat itu Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan wakilnya Djarot Saiful Hidayat cuti dinas demi kampanye Pilkada Jakarta). Ini menjadi beleid terbaru yang mengatur mekanisme pemungutan pajak air tanah.

Aturan itu tak hanya berlaku bagi penyedotan dan pemanfaatan air tanah, tapi juga bagi proses dewatering—pengeringan area penggalian yang biasanya dimanfaatkan sebagai bangunan bawah tanah.

Pada 2011, sekitar 10 tahun setelah Heri Andreas menysampaikan hasil risetnya soal penurunan tanah Jakarta, barulah ada inisiatif untuk membangun fasilitas penjernihan air di di Jatiluhur, Purwakarta. Dalam sebuah konferensi pers, Gubernur Jakarta saat itu Fauzi Bowo menjelaskan air dari hasil penjernihan di Jatiluhur akan dibawa melalui pipa menuju Jakarta.

Fauzi Bowo membentuk tim terpadu pengawasan dan penertiban pengambil air tanah yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD).

Pada 2018, Anies Baswedan membentuk Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan. Tugas tim ini menyidak penggunaan air tanah.

Pertanyaannya, apakah semua rentetan aturan itu berhasil menjaga muka air tanah dan menghentikan penurunan muka tanah?

Dalam tesisnya berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta” (2011), Bambang Siswanto menyimpulkan setidaknya sampai 2011, belum ada kebijakan pemerintah Jakarta yang efektif mengurangi pemakaian air tanah.

Siswanto menyelesaikan tesisnya untuk program magister di Institut Pertanian Bogor. Menurut analisisnya, kenaikan pajak air tanah signifikan menurunkan pengambilan air tanah pada sumur-sumur yang terletak di dalam jangkauan pelayanan PAM Jakarta, tapi tidak efektif bagi sumur-sumur di luar area pelayanan PAM.

Perbedaan harga relatif besar antara memakai air tanah dan air PAM menyebabkan rumah tangga dan industri memilih menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhannya. Selain lebih murah, juga tak harus bergantung pada pihak ketiga sehingga ketersediaan air lebih terjamin.

Sembilan tahun setelah tesis Siswanto selesai, apakah ada kebijakan baru yang efektif?

Kepala Bappeda DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono, merinci beberapa kegiatan yang saat ini dijalankan Pemprov DKI bersama pemerintah pusat untuk mengendalikan penurunan muka tanah.

Selain tanggul laut raksasa, Nasruddin menyebut telah meningkatkan layanan air bersih di Jakarta utara lewat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur, SPAM Karian, SPAM Hutan Kota, SPAM Waduk Daan Mogot, dan Kios Air.

Langkah lain adalah meningkatkan layanan air limbah, baik melalui pembangunan jaringan perpipaan, sistem pengelolaan air limbah domestik, maupun revitalisasi tangki septik untuk meningkatkan kualitas badan air di DKI Jakarta.

“Hingga 2019, Pemerintah Jakarta telah membangun tanggul pantai dan muara sungai sepanjang lebih dari 12 km. Selanjutnya, pada 2020, merencanakan pembangunan tanggul pantai sepanjang 600 meter di beberapa lokasi pesisir Jakarta,” jelasnya.

Peneliti Heri Andreas berkata saat ini memang mulai ada perhatian dari pemerintah untuk setidaknya mencari solusi agar warga Jakarta berhenti mengeksploitasi air tanah. Namun, menurutnya, terlalu lamban.

Dua puluh tahun sudah berlalu sejak ia pertama kali menyampaikan hasil risetnya. Selama dua puluh tahun itu pula, grafik penurunan tanah di Jakarta belum melandai.

Penurunan tanah di Jakarta bukan saja belum berhenti tapi bahkan lebih parah. Ia meluas ke wilayah barat, timur, dan selatan Jakarta.

Di Lebak Bulus, selatan Jakarta, misalnya, sepanjang 2015-2018, tanahnya turun rata-rata 7,4 cm per tahun.

“Kalau melihat kondisi Jakarta yang sekarang, kira-kira butuh berapa lama lagi penurunan tanah bisa mulai berhenti?”

“Kalau benar-benar memikirkan water management, ya mungkin butuh sepuluh tahun lagi,” jawab Heri kepada saya.

_________________

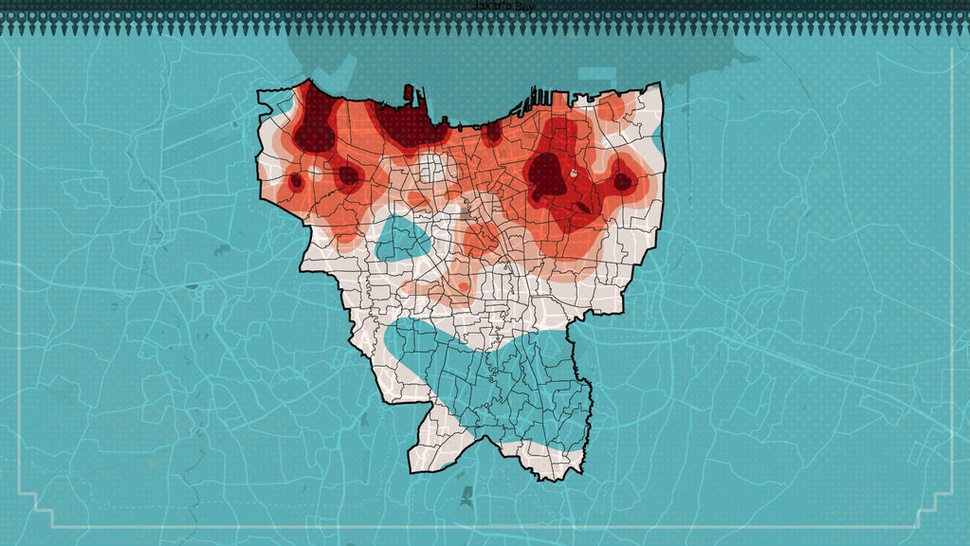

Kementerian ESDM meletakkan GPS geodetik di 63 titik berbeda di Jakarta dan sekitarnya untuk mengukur penurunan tanah. Dari dari GPS itu menunjukkan penurunan tanah sejak 2015-2018 dan bisa diakses publik lewat laman ini. Kami mengekstraksinya agar lebih sederhana dan mudah dipahami.

Tiap titik dalam grafik ini adalah lokasi GPS geodetik. Angka pada grafik menunjukkan penurunan tanah rata-rata per tahun sejak 2015 sampai 2018. Semakin hitam, semakin dalam penurunan tanahnya.

==========

Carlos Nemesis terlibat dalam proses pencarian dan analisis data. Andi Harlan dan Louis Lugas terlibat mengerjakan visualisasi data.

Liputan ini dibiayai oleh DW Akademie sebagai bagian dari program Dataship.

Penulis: Wan Ulfa Nur Zuhra

Editor: Fahri Salam