tirto.id - “Ma, kita ini orang Cina?”

“Bukan Ran, kita orang Indonesia.”

Percakapan singkat itu terjadi antara Rani Pramesti dengan ibunya. Pada 1998, Rani baru berusia 12 tahun. Ia kerap ikut mamanya ke kantor Suara Ibu Peduli yang membantu para korban kerusuhan Mei 1998, pusat logistik, dan tempat berkumpul para eksponen 1998.

Meski belum terlalu mengerti dengan apa yang terjadi, tapi akhirnya Rani sadar bahwa amuk massa itu banyak menelan korban orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa. Ia yang dalam tubuhnya mengalir darah Tionghoa, mulai mempertanyakan identitasnya.

“Saya mendengar tentang kekerasan yang dialami oleh anak-anak perempuan dan perempuan-perempuan Indonesia keturunan Tionghoa. Dari situ kemudian timbul kesadaran, ternyata saya yang merasa diri saya Indonesia, nyatanya dianggap orang Cina,” ujarnya.

Baginya, kerusuhan itu menjadi titik berangkat pencarian identitas. Tahun 1999, ia diungsikan orangtuanya ke Australia, menyusul kakaknya yang sudah lebih dulu berada ke Negeri Kanguru.

Saat kuliah di The University of Melbourne, ia merasa kesepian. Tak ada orang Indonesia yang dikenalnya, juga orang Indonesia keturunan Tionghoa. Ia kemudian mendatangi gereja dan mulai mendapatkan beberapa orang Indonesia. Kawan-kawannya itu ia ajak ngobrol, makan bersama, dan sebagai lulusan seni pertunjukan, mereka diajak workshop teater.

Mula-mula kegiatan itu berjalan lancar, tapi perlahan kesibukan masing-masing mulai mencekik jadwal mereka. Rani akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah mereka satu-persatu.

Mei 1998 dalam Bisikan

Mulanya, dari sejumlah perbincangan dengan kawan-kawannya, terutama para perempuan Indonesia keturunan Tionghoa, Rani hendak menghimpun pengalaman mereka selama bermigrasi di Australia dengan tema yang longgar, dan merancang sebuah pertunjukan dari pengalaman itu.

Namun, dalam perjalanannya, Rani menangkap sesuatu yang mengusik dirinya. Saat ditanya soal kerusuhan Mei 1998, kawan-kawan perempuan Indonesia keturunan Tionghoa secara spontan menurunkan volume suaranya. Semakin pelan, halus, dan berbisik.

“Awalnya kami membahas segala macam topik, tapi ketika saya menanyakan soal Mei 98, yang tadinya suara teman-teman biasa-biasa saja, tiba-tiba drop menjadi bisikan,” ujarnya.

Tidak seperti ketika membicarakan hobi, musik, dan makanan, saat ditanya ihwal Mei 1998, mereka rata-rata masih ragu membicarakannya. Rani tak langsung memvonis bahwa perubahan volume suara itu adalah karena ketakutan, tapi lagi-lagi karena ia kuliah seni pertunjukan, ia diajari untuk sangat peka terhadap bahasa tubuh, kualitas suara, dan seterusnya.

“Jadi pokoknya saya mengamati saja bahwa ada perbedaan,” ujarnya.

Baginya hal ini menarik karena serangkaian wawancara itu dilakukan di Melbourne, di tempat yang jauh dari Indonesia dan cukup aman dari misalnya, intaian mata curiga pihak-pihak yang berpentingan dari kerusuhan Mei 1998.

Rani tidak mencari para korban pemerkosaan untuk dijadikan sebagai narasumber, karena baginya para korban berhak untuk move on.

“Saya memang sengaja enggak nyari korban kerusuhan. Jangan seumur hidup menjadi identitas utama mereka sebagai korban Mei 98,” katanya.

Menggali Ulang dan Membuat Kesaksian

Selain mewawancarai kawan-kawannya, Rani juga mendatangi Dewi Anggraeni penulis buku Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan (2014) dan Mereka Bilang Aku China: Jalan Mendaki Menjadi Bagian Bangsa (2010), serta Karlina Supelli (aktivis Suara Ibu Peduli). Kedua orang ini memperkaya karya Rani dengan beberapa perspektif.

Menurut Dewi Anggraeni, seperti dituturkan Rani, ketika mendapat kabar ada beberapa kasus pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan Indonesia keturunan Tionghoa, mula-mula ia tidak terlampau yakin, antara percaya dan tidak. Sampai akhirnya, oleh seorang kawannya, ia dipertemukan dengan salah seorang korban pemerkosaan tersebut. Di situ ia baru sepenuhnya yakin dan merasa berdosa sempat meragukan kebenaran kabar tersebut.

Sementara itu, Karlina Supelli adalah orang yang berada di lapangan saat kerusuhan merundung Jakarta. Ia menyaksikan kebrutalan orang-orang yang beringas, sorot mata nyalang, dan dipenuhi kemarahan. Karlina bersama rekan-rekannya dari Suara Ibu Peduli sibuk memberikan bantuan kepada para korban kerusuhan.

Dalam situasi amuk itu, suatu waktu Karlina kembali ke kantornya dan mendapati rekannya sedang gemetaran. Rekannya itu baru saja menerima panggilan telepon dari seseorang di tempat entah yang berteriak-teriak dan marah, mengabarkan bahwa anaknya tengah diperkosa. Si penelepon tak sempat memberikan keterangan lanjutan karena sambungan telepon keburu terputus.

Laporan lain yang lebih lengkap dan menggiriskan didapatkan Rani dari Tim Gabungan Pencari Fakta (PDF). Jejak kebiadaban kemanusiaan pasti membikin marah siapa pun yang membacanya dan masih mempunyai jiwa kemanusiaan.

“Betapa pentingnya mengakui titik kelam dalam sejarah kita bersama, supaya kita bisa maju bersama dari situ,” ujar Dewi Anggraeni.

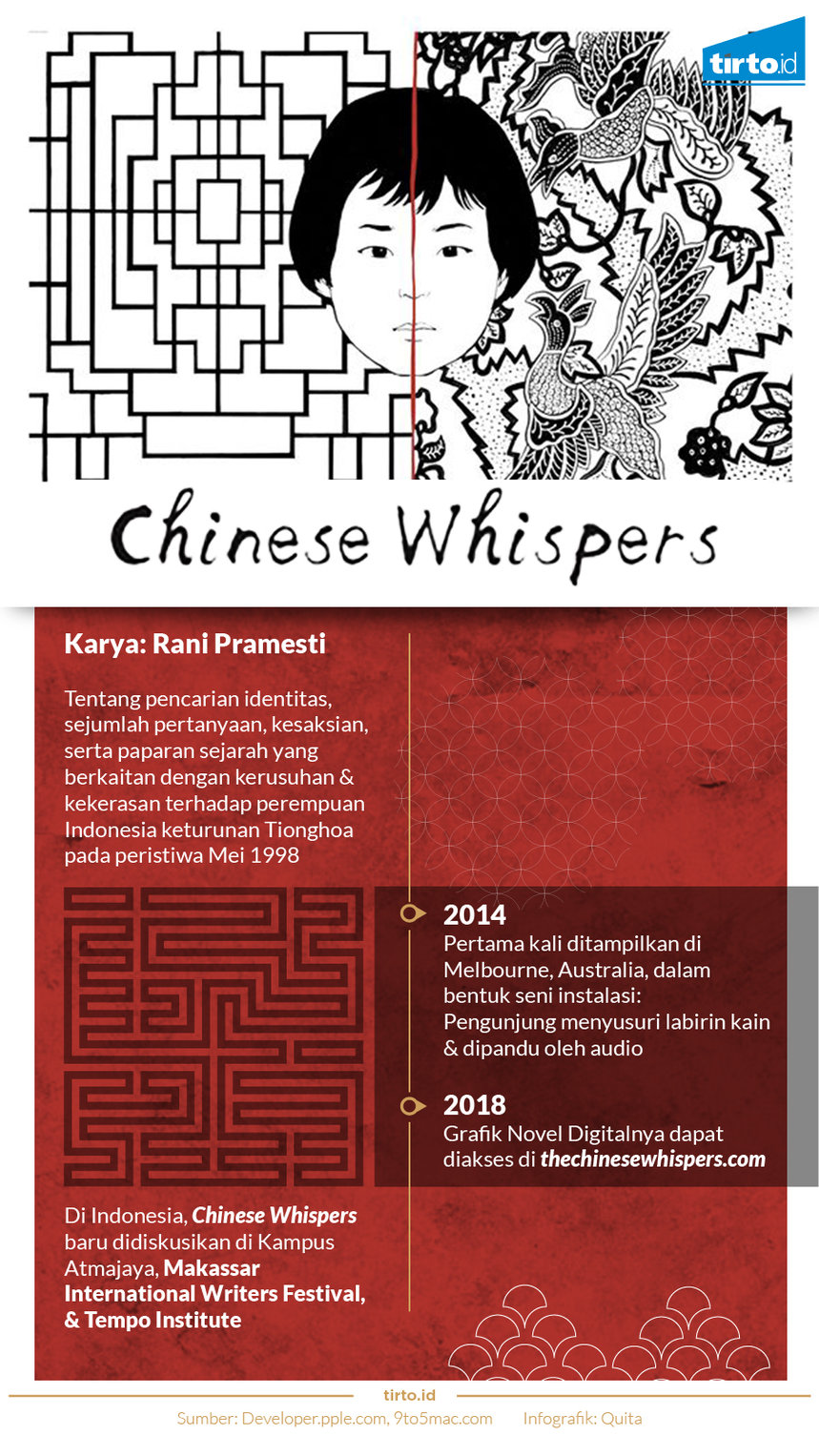

Chinese Whispers

Dari serangkaian wawancara dengan para perempuan Indonesia keturunan Tionghoa yang berada di Australia, juga perbincangan dengan jurnalis, peneliti, dan mereka yang menyaksikan langsung kerusuhan Mei 1998, Rani kemudian membuat karya instalasi berjudul Chinese Whispers. Tajuk ini ia ambil dari perubahan volume suara yang cukup konsisten dari sejumlah narasumber yang ia wawancarai ketika membicarakan tragedi kerusuhan tersebut.

Karya instalasi ini mula-mula ditampilkan di Melbourne pada 2014. Para pengunjung memasuki labirin yang terbuat dari kain dan dipandu oleh audio yang berisi sejumlah narasi dan percakapan.

Mereka yang hadir dan masuk ke dalam labirin karya instalasi Rani terdiri dari orang-orang Afrika, Timur Tengah, Eropa, dan Australia. Bagi mereka, karya Rani membuat mereka tersambung dengan peristiwa-peristiwa kekerasan lain yang menjadi titik kelam bagi perjalanan kemanusiaan. Pembantaian bangsa aborigin, misalnya.

“Penonton-penonton yang datang itu dari seluruh penjuru dunia sebenarnya, karena kebetulan ditayangkannya di daerah yang memang sangat beraneka ragam kebudayaannya, dan mereka semua tersambung dengan karya ini. Karena biar bagaimanapun karya ini membahas bagaimana kebiasaan-kebiasaan taktik politik zaman kolonial masih terus membentuk keseharian kami sekarang,” tambahnya.

Karya instalasi ini kemudian dibuat dalam bentuk novel grafis digital yang bisa diakses secara daring oleh siapa pun. Selain pertimbangan agar penyebaran karya lebih cepat dan luas, pemilihan media ini juga agar generasi muda Indonesia khususnya, dapat mengetahui tragedi kemanusiaan yang belum terlalu lama berlalu di negerinya.

“Semoga akan menarik generasi muda yang suka baca komik, dan tujuan kami membuatnya digital online supaya akses juga lebih mudah,” ujar Rani.

Di Indonesia, Chinese Whispers baru ditampilkan dan didiskusikan di kampus Atmajaya, Makassar International Writers Festival, dan Tempo Institute. Karena ada tanggungjawab lain yang mesti ditunaikan, Selasa (8 Mei 2018), Rani kembali ke Melbourne.

Jalan Masih Panjang

Dalam sejumlah diskusi yang digelar di Indonesia, meski tak banyak, Rani masih mendapati beberapa pernyataan bernada rasis dari hadirin yang mengikuti diskusi tersebut.

“Tapi kan orang Tionghoa memang enggak mau nyampur sama kita. Mereka maunya sendiri-sendiri,” ujar Rani menirukan pernyataan seorang penonton.

Ada pula yang berkata, “Oh, saya dengar orang Tionghoa itu justru yang bikin kerusuhan itu.”

Bagi Rani, penyataan-pernyataan ini adalah wujud dari kurang dan buruknya informasi yang diterima oleh masyarakat, terutama generasi muda, tentang kerusuhan Mei 1998.

Dua puluh tahun setelah Reformasi bergulir, menurut Rani, situasi sentimen rasial di Indonesia masih belum banyak berubah dan sewaktu-waktu dapat dengan mudah disulut api konflik. Sebagai contoh, ia melihat Pilkada DKI Jakarta kemarin yang amat rentan memecah belah anak bangsa akibat tajamnya sentimen rasial dan keagamaan.

Melihat kenyataan seperti ini, Rani sadar bahwa karyanya masih merupakan sesuatu yang dianggap sensitif. Ia dituntut harus tetap peka terhadap situasi ini dan memikirkan keamanan timnya.

Harapan Rani, karya ini nanti dapat dibawa keliling ke berbagai sekolah dan kampus dengan kurasi yang benar-benar dipertimbangkan.

“Jadi, memang jalannya masih panjang” ujar Rani.

Meski demikian, Rani menapak jalan itu selangkah demi selangkah. Mengutip salah seorang ilustrator Chinese Whispers, ia berkata, “Karya ini adalah soal mengembalikan kemanusiaan ke sesama manusia.”

Penulis: Irfan Teguh

Editor: Maulida Sri Handayani