tirto.id - “Film ini mengesankan seluruh dunia dengan kekuatan dan kedalaman sinema Jepang. Tak hanya membangkitkan minat pada budaya kuno Jepang, tetapi juga mampu menyampaikan pesan tentang kisah keluarga secara universal.”

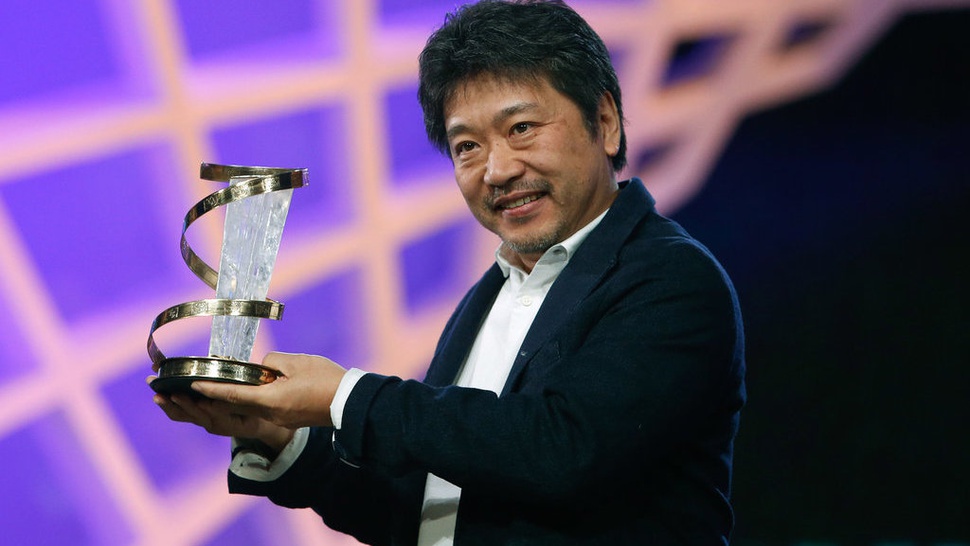

Pernyataan di atas merupakan nukilan editorial surat kabar harian Sankei yang ditujukan untuk film terbaru Hirokazu Kore-eda berjudul Shoplifters. Film tersebut menjadi bahan pemberitaan usai memenangkan Palme d’Or—penghargaan tertinggi—dalam Festival Film Cannes 2018, Mei silam.

Kabar menangnya Shoplifters lantas dirayakan dengan gegap gempita dan menempatkan sosok sang sutradara sebagai primadona, karena menjadi sineas Jepang pertama yang berhasil mengangkat piala Cannes dalam 21 tahun terakhir.

Kritikus film dari The Japan Times, Kaori Shoji, mengatakan bahwa Kore-eda adalah sineas yang getol mengangkat kisah orang-orang yang terpinggirkan kehidupan modern.

“Ia merupakan sutradara sekaligus pendongeng yang suka menggali [cerita] di bawah permukaan dan mengekspos masalah maupun relasi yang dilupakan hingga yang harus dihadapi orang-orang Jepang,” ujarnya pada South China Morning Post.

Menjahit Ikatan dengan Kejahatan

Keluarga menjadi benang merah dalam Shoplifters. Namun, tak seperti keluarga “pada umumnya,” dalam Shoplifters, Kore-eda menerjemahkan konsep keluarga sebagai ruang berkumpulnya beberapa orang yang tak punya hubungan darah namun disatukan dengan keinginan untuk bertahan hidup.

“Pada awalnya saya mulai berpikir, ‘Bagaimana rasanya membikin [film tentang] keluarga yang tidak terhubung melalui ikatan darah?” terang Kore-eda dalam wawancaranya bersama Los Angeles Times. “Kesimpulannya sederhana: saya bisa menghubungkan mereka lewat tindak kejahatan.”

Maka, yang terjadi berikutnya yakni gambaran bagaimana enam individu—empat orang dewasa dan dua anak kecil—berupaya untuk menjadi “keluarga yang normal” di tengah rutinitas yang sebetulnya jauh dari kata normal—mencuri.

Kore-eda mengakui kisah Shoplifters terinspirasi realita di Jepang, ketika banyak orang tua memanfaatkan anak-anak mereka untuk mengutil demi bisa hidup. Sepanjang film, Kore-eda menyuguhkan banyak hal: tamparan, ironi, hingga kesedihan yang berujung tangis air mata. Tapi, di balik itu semua, tentu ada keindahan yang membuat kita sadar bahwa keluarga—tak peduli bagaimanapun konsepnya—tetap dibangun dengan cinta dan kasih sayang.

Kendati berbalut drama, Shoplifters tetap penuh kejutan dan misteri. Naskah yang ditulis Kore-eda melucuti masing-masing karakter secara bergantian, membuat sketsa detail dari berbagai kemungkinan yang bisa lahir dalam keluarga, hingga menegaskan pesan: orang tua yang dianggap tak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, belum tentu berperilaku lalai.

Di tengah perjuangan untuk bertahan hidup, Shoplifters secara bertahap menjawab pertanyaan demi pertanyaan tentang bagaimana orang-orang yang berkumpul bersama ini bisa mengenal satu sama lain. Juga soal motivasi mereka akan hidup yang terkadang kejam melindas dan meninggalkan kepahitan.

Segala dinamika yang tersaji di Shoplifters makin terlihat paripurna dengan sinematografi yang apik. Setiap adegan dalam Shoplifters diambil di ruang-ruang sempit di rumah yang tak seberapa hingga pantai dengan hamparan pasir putih yang memikat. Kamera Kore-eda membikin rutinitas keluarga dalam Shoplifters seolah berada di dunianya sendiri. “Karena saya mengerti bahwa kemiskinan bukan berarti kekurangan,” terangnya.

Banyak film yang mencoba menjual narasi tentang keluarga. Melompati berbagai komplikasi yang pada akhirnya cuma berakhir bahagia. Namun, Shoplifters bukan film semacam itu. Kore-eda menyelami banyak sekali kegetiran dan kekacauan. Menjahitnya begitu rapi dengan petuah moral, ketangguhan, rahasia, kemiskinan, keputusasaan, dan keberanian. Dalam ketidaksempurnaan yang ia tawarkan tersebut, Shoplifters menawarkan cara untuk menjadi manusia.

Keluarga Adalah Kunci

Hirokazu Kore-eda merupakan sineas yang punya reputasi apik di jagat perfilman Jepang. Kiprah Kore-eda kerap disandingkan dengan Yasujiro Ozu, sutradara legendaris Jepang, yang dikenal sebagai pelopor film-film shomin-geki—drama pahit tentang keluarga.

Meski disejajarkan, ada perbedaan yang cukup mencolok di antara keduanya. Sementara film-film Ozu sering dihantui oleh momok berupa orang tua maupun pasangan yang sudah meninggal, karya Kore-eda cenderung menampilkan ketidakhadiran yang lebih mengganggu: kekerasan yang disengaja, bunuh diri, pembunuhan, perpisahan, hingga pengabaian.

Singkat kata, karya Kore-eda mengungkapkan keprihatinan dengan kemelut sosial dan trauma pribadi. Ini berbeda dibanding film Ozu yang menawarkan ketegangan antara tradisi dan modernitas.

Reputasi Kore-eda sebagai sineas jempolan sudah diakui banyak pihak. Almarhum Roger Ebert, kritikus film, misalnya, pernah berkata bahwa tak ada film Kore-eda yang tak anggun dan menyenangkan.

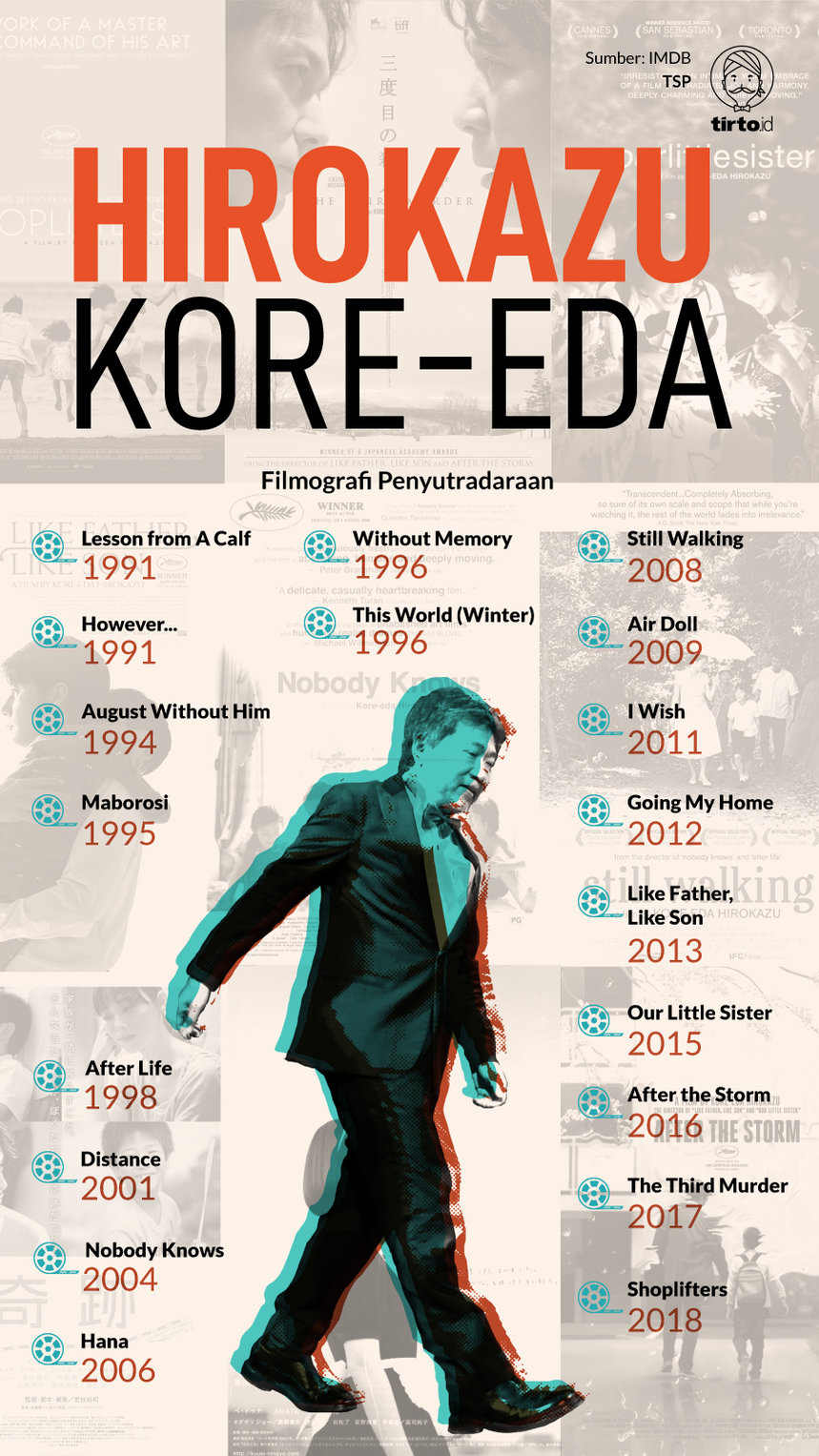

Sebelum jadi sutradara, Kore-eda lebih dulu meniti karier di dunia televisi. Dengan bekal yang cukup, pada 1995, ia membikin debutnya, Maborosi, sebuah film yang berkisah tentang bagaimana seorang janda mencoba memahami kematian suaminya yang tewas ditabrak kereta.

Sejak saat itu, Kore-eda perlahan membentuk ciri khas film-filmnya dengan balutan drama keluarga yang intim, tempo yang melambat, dan mengaduk perasaan.

Kita bisa lihat ihwal tersebut lewat Without Memory (1996), film dokumenter tentang pria yang tidak dapat membentuk ingatan baru setelah cedera otak dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan keluarganya. Ada juga Nobody Knows (2004) yang berkisah mengenai jalan hidup empat orang anak sehabis ditinggal ibunya.

Di Still Walking (2008), yang terinspirasi pengalaman Kore-eda usai ibunya meninggal, pun sama saja: Kore-eda mendedah habis bagaimana respons keluarga usai ditinggal salah satu anggotanya yang tewas akibat berusaha menyelamatkan bocah yang tenggelam. Kemudian di I Wish (2011), Kore-eda menyajikan kisah dua saudara yang melakoni perjalanan di berbagai kota dan berusaha menjaga ikatan mereka untuk tetap hidup.

Sedangkan film Kore-eda dengan judul Our Little Sister (2015), diadaptasi dari manga Akimi Yoshida berjudul Umimachi Diary, bercerita mengenai tiga saudari yang setuju untuk merawat saudari tirinya yang berusia 13 tahun selepas kematian ayah mereka. Jangan lupakan juga Like Father, Like Son (2013) yang berkisah soal seorang ayah yang gila kerja dan mengabaikan keluarganya. Hidup mereka berubah lantaran anak yang diasuh ternyata bukan anak kandung.

Bagi Kore-eda, ada dua faktor yang mendorongnya untuk konsisten mengangkat tema keluarga dalam setiap film-filmnya. Faktor pertama adalah pengalaman pribadinya.

“Dalam 15 tahun terakhir, saya kehilangan figur ayah. Saya juga kehilangan ibu. Dan sekarang, saya memiliki anak perempuan. Saya telah menjadi ayah. Dari sini, saya paham bahwa yang hilang [dalam keluarga], pasti akan diambil alih. Seperti siklus,” ucap Kore-eda kepada The Guardian.

Namun, menurut Kore-eda, siklus tersebut menimbulkan perspektif baru akan keluarga: punya anak tidak cukup untuk membuat kita menjadi orang tua.

“Saya pikir, film saya mencerminkan krisis yang saya alami tentang hal itu,” ujar sineas kelahiran Tokyo ini.

Faktor kedua ialah bencana gempa dan tsunami yang menerjang Jepang pada 2011. Peristiwa ini, ungkap Kore-eda, membikin konsep keluarga tradisional di Jepang, yang sebelumnya sudah tereduksi dengan modernitas, jadi semakin lenyap. Dengan film, Kore-eda berupaya menegaskan bahwa masyarakat Jepang tak seharusnya meninggalkan konsep tersebut.

“Konsep keluarga tradisional sudah dihancurkan di Jepang. Peristiwa tsunami hanya mempertegas kehancuran itu. Saya percaya Anda tidak dapat lagi menafsirkan bagaimana nilai maupun tujuan keluarga berdasarkan tradisi Jepang,” Kore-eda bilang.

Film-film Kore-eda membawa penonton lebih dekat dengan esensi kemanusiaan dari bentuk yang paling kecil bernama keluarga. Kore-eda menghadirkan gambaran keluarga biasa dengan segala masalah yang dihadapinya. Mengolahnya sebagai babak drama yang mengeksplorasi keintiman dan emosi, sekaligus menjadi kritik terbuka terhadap modernitas masyarakat Jepang.

Di hampir semua filmnya, Kore-eda menunjukkan ketidakbahagiaan: hubungan disfungsional dalam keluarga yang disebabkan karena kurangnya komunikasi yang tepat dan bermakna. Dengan modal itu, Kore-eda seakan ingin memperlihatkan bahwa keluarga tetap menjadi inti masyarakat. Ketika akar dari sebuah keluarga busuk, maka harapan untuk bisa menciptakan masyarakat yang sehat pun tak akan tercapai.

Di sisi lain, Kore-eda, lewat film-filmya, juga hendak menekankan kebahagiaan di Jepang adalah buah kolektivitas, keharmonisan sosial, serta interaksi satu sama lain, alih-alih berasal dari perasaan individualistik. Nilai dan sikap semacam inilah yang menurut Kore-eda tak lagi tampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang.

Pada akhirnya, untuk menonton film-film Kore-eda, kita harus mengingat kutipan Leo Tolstoy:

“Setiap keluarga yang berbahagia mirip satu sama lain, tetapi setiap keluarga yang tidak berbahagia merasa tidak bahagia karena alasannya sendiri.”

Editor: Nuran Wibisono