tirto.id - Pernikahan Selmadena Aquilla dan Haqy Rais yang marak diberitakan di media massa awal Maret silam mengundang pendapat publik dari berbagai kacamata. Sebagian mendukung keputusan Selma mengiyakan lamaran anak Amien Rais tersebut, tetapi tidak sedikit juga yang menyayangkan tindakan Selma. Sebelum berhubungan dengan Haqy dan bersepakat untuk menikah, Selma sudah menjalin hubungan pacaran jarak jauh selama enam tahun dengan laki-laki lain.

Bak dongeng-dongeng dengan akhir bahagia, Selma mengabadikan kisah perjalanan cintanya dalam akun Instagram. Ada beberapa poin menarik yang dapat disoroti dari cerita perempuan yang menggelar resepsi perkawinan pada 5 Maret 2017 lampau ini.

Pertama, Selma menyatakan dalam salah satu post bahwa ia memiliki keinginan untuk menikah pada usia muda sejak usia 17 tahun. 25 adalah batas usia maksimal yang ia tetapkan sendiri untuk menikah. Ia juga mencurahkan kegalauannya dalam memilih antara mantan pacarnya dan Haqy. Selain itu, Selma juga menekankan pentingnya kepastian dalam berelasi, menjadi realistis dalam mengambil keputusan, serta mendefinisikan seperti apa laki-laki sejati seharusnya.

Tentu saja caption yang disertakan Selma dalam sederet post bertagar #HaqySelmaJourney bersifat sangat subjektif. Di satu sisi, mereka yang mendukung keputusan Selma bersepakat bahwa perempuan memang membutuhkan kepastian. Sebagian orang ini sejalan dengan alasan mengiyakan lamaran yang datang paling cepat dan gagasan standarisasi kriteria laki-laki yang mumpuni untuk diajak berelasi serius.

Sementara di sisi lain, beberapa orang bisa jadi menganggap cara pandang mengenai relasi Selma terlalu sempit dan seolah obsesif terhadap pernikahan. Opini Selma dapat dipandang seakan menempatkan perempuan sebagai pihak yang pasif dengan menunggu inisiatif laki-laki untuk berhubungan serius—yang salah satunya diejawantahkan melalui pernikahan.

Menitikberatkan pada perdebatan mengenai hal ini barang tentu tak akan ada ujungnya. Alih-alih membicarakan kontroversi pernikahan Selma dan Haqy, ada satu hal yang tak kalah penting untuk dicermati dari satu peristiwa yang viral di media massa ini: mengapa hal ini terjadi?

Mengapa perempuan memiliki stigma tertentu terhadap pernikahan, bahkan tak jarang di antara mereka menjadi obsesif dan kecewa begitu yang dicinta tak juga membawa ke pelaminan?

Dari Lagu Hingga Tayangan Televisi: Mengglorifikasi Pernikahan

Langan dan Davidson (2014) dalam tulisan ilmiah mereka yang bertajuk “Rethinking Intimate Questions: Intimacy As Discourse” berargumen cinta romantis menyokong pernikahan dan mendorong orang untuk membuat kontrak legal.

Mereka juga mengutip pemikiran Langford (1999) bahwa orang cenderung memberi penghargaan lebih terhadap pasangan dan menganggap cinta romantis sebagai ‘jalan keselamatan’. Tak heran jika sebagian besar masyarakat masih berasumsi lajang adalah suatu momok.

Romantisasi ide tentang pernikahan tak pernah lekang oleh waktu dan meresap melalui berbagai produk budaya populer. Lewat musik, buku fiksi dan nonfiksi, tayangan televisi dan layar lebar, serta ribuan artikel di majalah dari dekade ke dekade, keinginan untuk menikah seolah dirawat di benak masyarakat, terlebih di lingkungan yang konservatif dan religius.

Lagu “Marry Me” dari Train misalnya, kian memupuk hasrat para perempuan yang mengidam-idamkan datangnya sang pangeran untuk melamar mereka dengan serangkaian janji-janji dan kata-kata manis yang mereka harap akan terwujud setelah menikah.

Cerita-cerita berplot senada Cinderella juga banyak ditemukan di novel romansa yang dikonsumsi mayoritas perempuan. Tak pelak, hal ini mengonstruksi pemikiran mereka, bahkan dapat menimbulkan hasrat menggebu untuk menikah dan hidup mapan yang dikategorikan sebagai cinderella complex.

Ditambah lagi dengan hadirnya macam-macam buku yang lebih menyugesti orang untuk menikah alih-alih berpacaran lebih dulu serta memberikan daftar kiat membuat laki-laki berlutut dan menyodorkan cincin kepada perempuan. Beberapa buku bahkan mengambil justifikasi dari ajaran agama untuk melanggengkan ide untuk segera melegalkan relasi dengan pasangan.

Sementara dalam layar kaca, beberapa program seperti The Bachelor, Marriage at First Sight, dan Say Yes to The Dress tampak meromantisasi dan menyelebrasi hubungan yang berakhir pernikahan. The Bachelor merupakan reality show yang telah berjalan 21 musim dan berisi tentang pencarian jodoh yang dilakukan seorang pria terhadap sejumlah perempuan yang tampak begitu putus asa ingin dinikahi.

Umumnya, sang laki-laki digambarkan sebagai sosok tampan nan mapan secara finansial, pun berkepribadian baik, berkarisma, semua yang jadi angan-angan mayoritas perempuan.

Sementara Marriage at First Sight merupakan reality show yang mengisahkan seputar perjodohan yang dilakukan pakar relasi terhadap beberapa pasangan yang sepakat untuk menikah saat pertama kali berjumpa. Lain lagi dengan Say Yes to The Dress yang merupakan reality show yang menampilkan bagaimana perempuan mencari baju pengantin yang tepat, didukung oleh reaksi keluarga dan teman.

Belum lagi kehadiran media sosial yang kian membuat sebagian perempuan semakin terintimidasi jika mereka belum juga menikah di usia yang dianggap telah layak berkeluarga. Newsfeed yang kerap dihiasi dengan foto-foto pernikahan atau gambaran harmonis pasangan muda lengkap dengan bayi mereka pun sering kali membuat para perempuan lajang berkecil hati dan khawatir dirinya tak kunjung laku setelah menginjak usia kepala 3 atau 4.

Demikian pula dengan berbagai post yang memuat hasil riset mengenai keuntungan yang diperoleh dari menikah. Maka tak heran jika paparan media sebesar ini membuat perempuan terus mencari kepastian dalam hubungan terlepas dari desakan keluarga yang tak jarang terjadi.

Kecemasan Saat Ekspektasi Terpatahkan

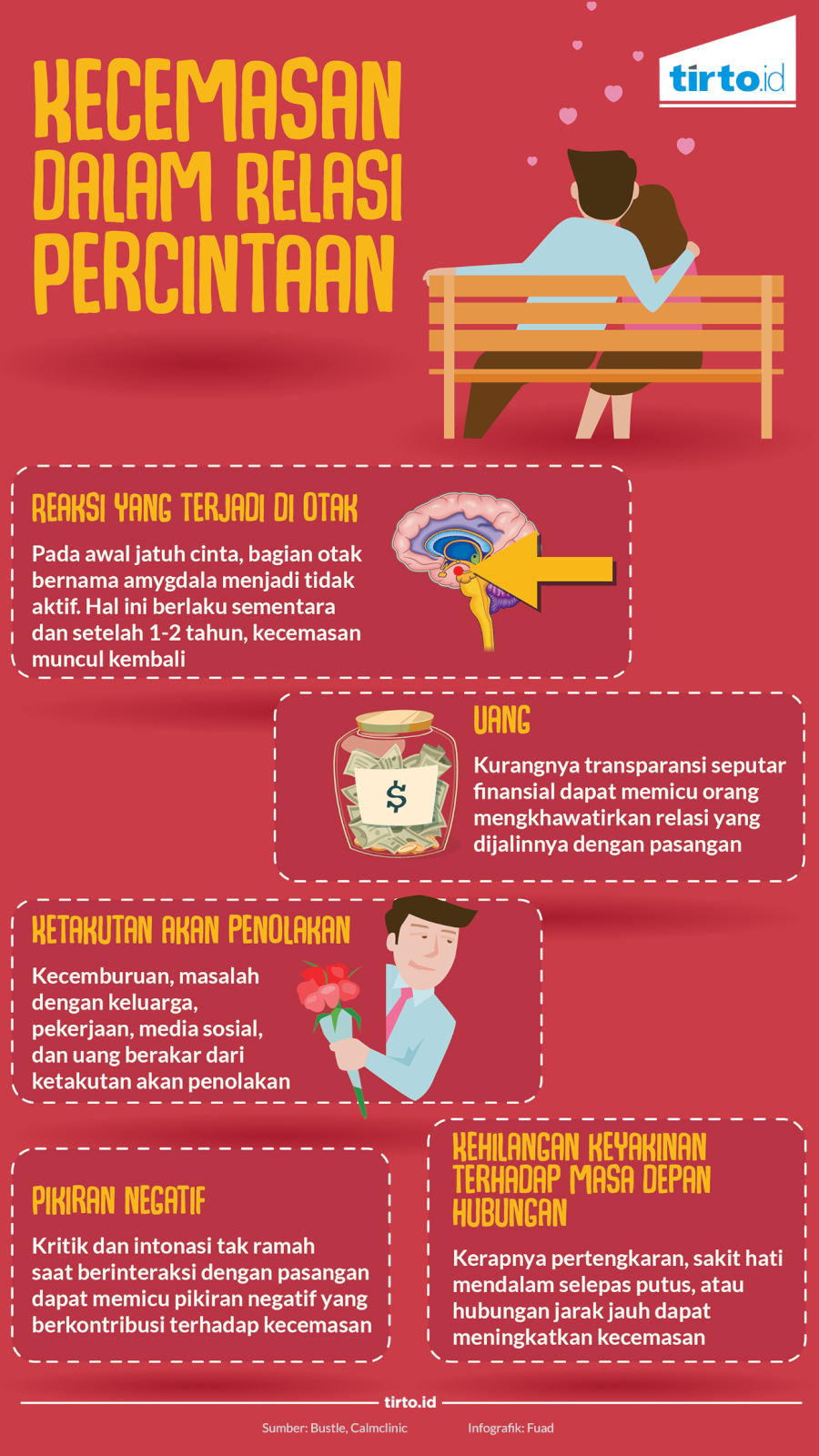

Ketika harapan tak berpapasan dengan realitas, perempuan kerap kali mengalami disonansi di kepalanya. Perasaan gundah pun tidak jarang menghampiri mereka, bahkan sampai menimbulkan gangguan kecemasan. Situs Calm Clinic mencantumkan salah satu pemicu kecemasan dalam berelasi adalah ketakpastian hubungan di masa depan.

Hal ini dapat berakar dari kerapnya percekcokan dengan pasangan, trauma patah hati di masa silam, atau relasi jarak jauh yang mempertinggi potensi pikiran negatif untuk menghantui. Ketakpastian ini membuat seseorang gamang menentukan apa yang harus dilakukan dalam fase hidup berikutnya.

Sehubungan dengan kecemasan, terdapat teori mengenai attachment yang berpengaruh terhadap bagaimana seseorang menjalani hubungan romansa dengan orang lain. Dalam situs pribadinya, penulis buku laris The Subtle Art of Not Giving a Fuck, Mark Manson, memaparkan secara garis besar mengenai tipe-tipe attachment yang umum ditemukan dan dirumuskan oleh psikolog Ainsworth & Bowlby (1991).

Secure attachment merujuk pada mereka yang independen dan tidak memiliki kekhawatiran jika relasinya berakhir sewaktu-waktu. Anxious attachment merupakan bentuk relasi yang dipunyai orang-orang yang gampang cemas dan kerap emosional atau bertindak irasional begitu kisah romansanya berakhir pahit.

Avoidant attachment dialami oleh mereka yang takut memulai relasi yang bisa disebabkan oleh trauma pada masa lalu. Orang-orang ini cenderung antikomitmen dan lebih mengedepankan aspek lain dalam hidupnya seperti pekerjaan dibanding aspek romantis.

Terakhir, avoidant-anxious attachment, merupakan bentuk attachment paling negatif di mana orang-orang yang memilikinya cenderung takut akan intimasi dan komitmen, serta sulit memercayai siapa pun yang dekat dengan mereka.

Petaka datang ketika seorang perempuan dengan anxious attachment bertemu laki-laki dengan avoidant attachment. Bagaikan Cinderella bertemu Peter Pan, sangat kecil kemungkinan mereka melanjutkan relasi ke tahap pernikahan.

Hal berikutnya yang dapat terjadi saat perempuan dirundung kecemasan karena tak kunjung menikah adalah rendahnya penilaian diri hingga depresi. Padahal pada kenyataannya, bukan karena ia tak memiliki sejumlah kualitas mumpuni untuk bersanding dengan seseorang, tetapi banyak pertimbangan lain mulai dari kesiapan mental, sosial, hingga finansial yang membuat laki-laki menunda atau bahkan enggan untuk menikah dan lebih senang berpacaran untuk jangka waktu panjang.

Pada akhirnya, menikah atau tidak menikah adalah pilihan pribadi setiap manusia yang tak adil jika diserang dengan tolak ukur diri sendiri. Namun, bila pilihan itu dibuat lantaran termakan bujukan di aneka media massa atau kolega dan keluarga, risiko yang harus dihadapi adalah penyesalan yang berentet pada stigma status, atau bahkan trauma.

Menyaring informasi yang membanjiri kepala menjadi saran pertama untuk menjauhkan diri dari keputusan gegabah, dan apa pun yang menjadi keputusan nanti, sepatutnya menempatkan diri pada posisi prioritas untuk mengecap kebahagiaan, karena dari diri yang kecukupanlah, kebahagiaan bisa dibagikan.

Penulis: Patresia Kirnandita

Editor: Maulida Sri Handayani