tirto.id - Penyebab kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak di Indonesia sudah menemui titik terang. Kementerian Kesehatan mengumumkan biang masalahnya adalah keberadaan tiga zat kimia yang ditemukan pada obat sirup, yakni ethylene gylcol (EG), diethylene glycol (DEG), dan ethylene glycol butyl ether (EGBE).

Ketiga zat kimia tersebut jika diserap dalam tubuh akan mengakibatkan seseorang mengalami gangguan sistem saraf dan ginjal. Sampai tanggal 26 Oktober 2022, tercatat ada 251 kasus dengan persentase kematian sebesar 56 persen atau sebanyak 143 kasus. Kejadian keracunan obat akibat zat kimia tersebut bukan yang pertama dan sebetulnya sudah berulang kali terjadi di dunia. Sayangnya, kita seolah tak pernah belajar, sebab keracunan obat ini seluruhnya disebabkan oleh satu kesalahan yang sama.

Kemunculan Obat Sintesis

Kemunculan obat pada dasarnya sejalan dengan kemunculan penyakit. Mulanya, manusia memanfaatkan bahan alam di sekitar untuk mengobati penyakit, yang kemudian dikenal sebagai obat herbal. Caranya kala itu, sebagaimana dicatat Keith Veronese dalam Making Medicine (2022), adalah trial and error. Mereka mengambil bagian tanaman atau hewan, kemudian diracik, dan ditenggak. Jika berhasil, maka pengobatan ini akan berlanjut dan dilestarikan secara turun-temurun dari satu generasi ke lainnya.

Proses seperti ini berlangsung sepanjang zaman, dari masa prasejarah hingga sekarang. Namun, ada titik balik yang mengubah penggunaan obat herbal, yakni penemuan obat sintesis atau obat yang diproses manusia secara kimiawi di laboratorium, pada abad ke-19. Pemantik utama terjadinya perubahan ini adalah berkembangnya pemahaman ihwal kimia organik.

Berkat kimia organik, para ilmuwan kala itu mengetahui penyebab keampuhan obat herbal, yakni adanya kandungan senyawa kimia. Dari sini terpantik dorongan untuk mengembangkan sendiri obat berdasarkan senyawa kimia tersebut.

Singkat cerita, sepanjang abad ke-19, para ilmuwan berhasil menciptakan obat sintesis dari berbagai senyawa. Awalnya mereka membuat obat menggunakan bahan alam yang diubah sifat kimianya di laboratorium. Namun, perlahan mereka berhasil mengembangkan senyawa kimia sendiri tanpa mengambil dari alam. Dari sini terjadilah produksi obat secara besar-besaran. Walter Sneader dalam Drug Discovery: A History (2005), mencatat bahwa sejak itu, terapi obat sintesis menjadi cara utama untuk menolong manusia yang sakit.

Namun, ketika angka penggunaan obat meningkat, para ilmuwan justru gagal mengantisipasi bahaya berlebih dari riset dan produksi obat sintesis. Terkait ini, terjadilah satu peristiwa yang menggemparkan di Amerika Serikat pada 1937.

Awal Mula Petaka

Cerita bermula pada 1932. Ketika itu, dokter berkebangsaan Jerman, Gerhard Domagk, yang bekerja untuk Bayer melakukan pengujian antibakteri kepada tikus.

Dalam uji coba itu, Domagk berhasil membuat obat yang membuat seluruh bakteri pada tikus hilang. Obat yang kemudian dikenal sebagai antibotik ini diberi nama prontosil. Penemuan prontosil jelas membawa harapan bagi dunia kedokteran karena dapat menjadi altenatif penicilin, antibiotik yang pertama kali diciptakan.

Singkat cerita, temuan Domagk ini diteliti lebih lanjut oleh tim riset dari Prancis. Hasilnya ditemukan kalau prontosil memiliki turunan berupa sulfanilamide yang terbukti efektif mengatasi infeksi bakteri streptococcus penyebab gangguan saraf, pernapasan, dan eksresi di tubuh manusia. Fakta ini akhirnya mendorong salah satu perusahaan farmasi, S. E. Massengill Company, untuk memproduksi obat dalam bentuk tablet dan bubuk untuk kepentingan komersil pada awal 1937. Tidak disangka, obatnya laku keras.

Meski begitu, tulis Paul. M. Wax dalam “Elixirs, Diluents, and the Passage of the 1938 Federal Food, Drug, and Cosmetic Act” (1995), seiring meningkatnya permintaan sulfanilamide, para konsumen meminta untuk mengubah bentuk obat menjadi cair. Alasannya karena bentul tablet dan bubuk terlalu sulit untuk dikonsumsi, terutama bagi anak-anak.

Sayangnya, ini bukan permintaan mudah karena sulfanilamide secara kimiawi tidak akan larut dalam air. Namun, kesulitan ini terselesaikan ketika kimiawan Harold Watskin berhasil menemukan campuran yang pas, yakni diethylene glycol (DEG).

DEG sendiri kala itu dikenal sebagai zat berbahaya yang diperuntukkan untuk pelarut pelembab dan bahan peledak. Meski begitu, Watskin alpa melihat ini dan terlanjur larut dalam euforia semata. Watskin percaya produk ini bakal laris-manis jika dijual. Apalagi DEG dalam racikannya memiliki rasa manis, aroma yang menggugah selera, serta sedikit asam karena diberi cairan rapsberi sehingga bakal disukai anak-anak.

Dan benar saja, saat produk yang bermerek Elixir Sulfanilamide ini dijual, masyarakat menjadikannya sebagai pilihan utama. Produsen lantas memproduksi 240 galon cairan obat dan menyebar ratusan ribu botol ke seluruh apotek di AS.

Namun, produksi dan distribusi Elixir Sulfanilamide tak lama kemudian menjadi awal dari salah satu catatan kelam dalam dunia farmasi.

Rasa Manis yang Menipu

Sekitar bulan September dan Oktober 1937, Departemen Kesehatan AS melaporkan adanya kenaikan pasien di seluruh rumah sakit. Jumlahnya mencapai ratusan pasien. Mereka datang dengan keluhan awal serupa: mual, muntah, dan sakit perut, yang kemudian diikuti gangguan ginjal. Tidak diketahui penyebabnya, apakah oleh virus atau bakteri. Yang pasti setelah hari ketujuh pasca gejala awal, mereka satu per satu meninggal.

Setelah diusut, barulah ditemukan benang merahnya, yakni Elixir Sulfanilamide. Seluruh pasien memberi kesaksian bahwa ia sakit usai menenggak obat sirup itu dengan dosis 1-2 sendok teh. Dari sinilah, intruksi penyetopan penjualan obat dikeluarkan oleh produsen. Gelombang ketakutan pun menyebar ke seluruh negeri.

Berdasarkan arsip New York Times tanggal 20 Oktober 1937, penelitian yang dilakukan oleh American Medical Association menyebut bahwa terdapat kandungan DEG pada sebotol Elixir Sulfanilamide di luar batas . Fakta ini baru diketahui setelah kejadian mematikan tersebut. Tercatat dalam sebotol obat, terdapat 10 persen sulfanilamide, 15 persen air, dan 72 persen DEG. Ini jauh di atas batas normal, yang harusnya hanya berkisar 3 persen.

Tingginya persentase jelas menghasilkan fatalitas tinggi. Terdapat 248 korban dan 105 di antaranya meninggal, terdiri dari 71 dewasa dan 37 anak-anak. Meski begitu, sulit untuk menentukan siapa yang bersalah atas kejadian ini. Pemilik S. E. Massengill hanya diberikan denda USD26.100 (setara USD500.000 saat ini).

Sulitnya menentukan siapa yang bersalah disebabkan karena saat itu belum ada aturan yang mengatur batas maksimal zat berbahaya pada obat. Regulasi obat dan makanan yang berlaku tidak mewajibkan industri farmasi melakukan uji toksisitas. Jadi, tindakan Watskin mencapurkan cairan DEG berlebih tidak dapat disalahkan secara hukum.

Kasus ini kemudian jadi bahan evaluasi pemerintah AS untuk lebih memerhatikan kadar zat kimia pada obat. Dari tragedi ini, tulis Nisha Rajendran, dkk dalam “Ethical in Clicinal Research” (2019), terjadi pengetatan pengawasan obat dan makanan melalui Federal Food, Drug, and Cosmetic Act tahun 1938. Aturan ini yang kemudian menjadi landasan penguatan Food and Drug Adminstration (FDA).

Kasus-Kasus Serupa

Sejak saat itu, tidak ada lagi kasus keracunan DEG di AS. Semua terjadi berkat ketatnya pengawasan obat oleh FDA. Meski demikian, kasus seperti ini justru terjadi di negara lain dan muncul di tengah tingginya ketergantungan pada obat kimia.

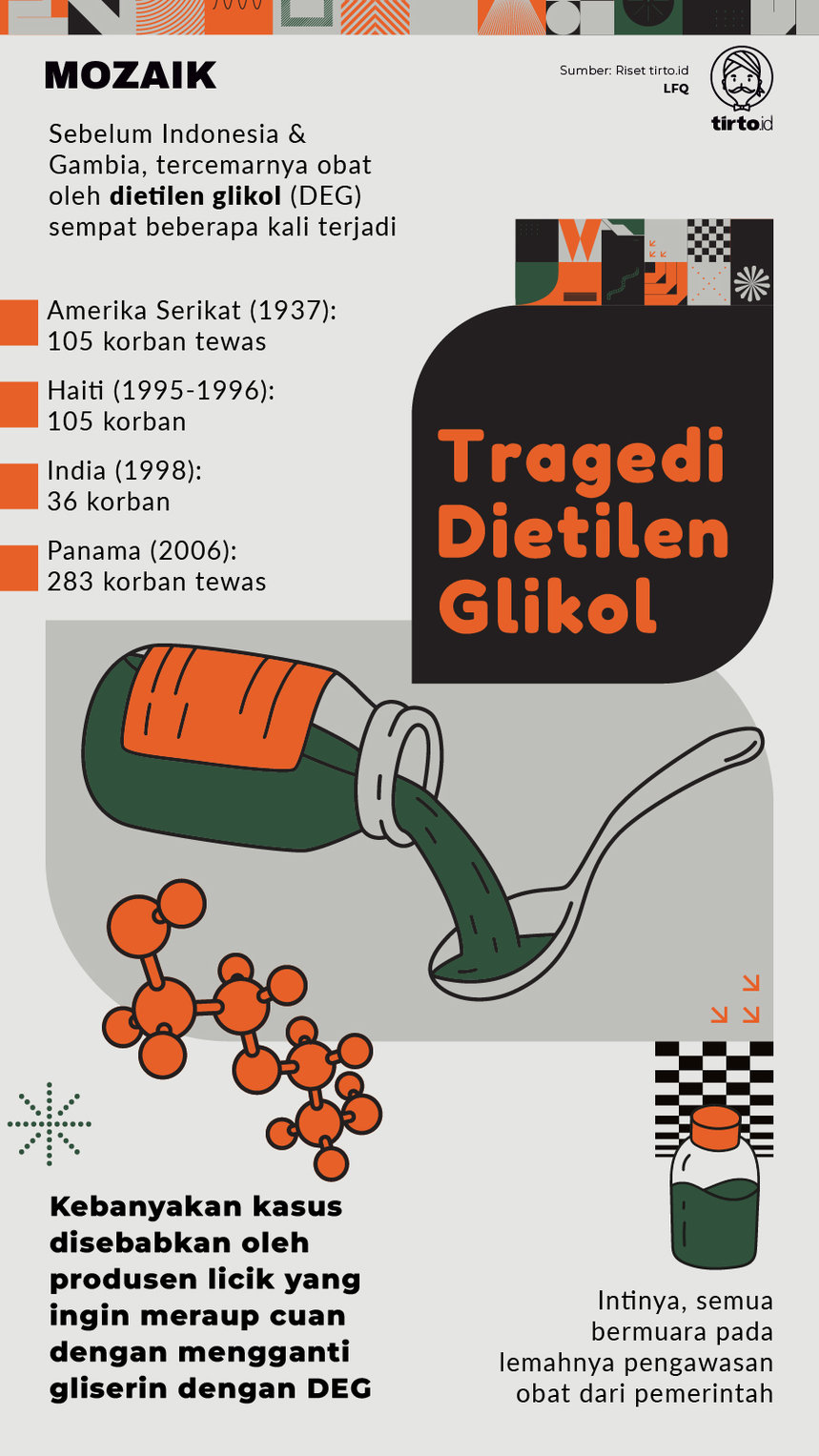

Jauh sebelum kasus di Indonesia dan Gambia, sejak warsa 1990-an, dunia beberapa kali dihebohkan oleh kasus tercemarnya obat oleh DEG. Kejadian di Haiti, India, dan Panama dapat menjadi studi kasus mengapa DEG tetap ditemukan pada produk obat.

Dalam kurun 1995-1996 di Haiti, otoritas kesehatan melaporkan terdapat 109 kasus gangguan ginjal pada anak. Ini disebabkan karena adanya kandungan DEG sebesar 24 persen pada parasetamol sirup. Lalu, di India, tepatnya di distrik Gurgaon, pada 1998 terdapat 36 anak penderita gangguan ginjal. Penyebabnya karena pada obat batuk sirup yang beredar memiliki takaran DEG 17,5 persen.

Sementara di Panama kasusnya jauh lebih besar. Tercatat ada ribuan orang, baik dewasa atau anak-anak, yang menderita gangguan ginjal, dan 283 di antaranya meninggal. Tercemarnya obat batuk sirup oleh DEG menjadi biang masalah. Besarnya angka ini kemudian menjadikannya sebagai kasus kematian keracunan DEG terbesar sepanjang sejarah.

Kasus-kasus ini memiliki satu benang merah yang sama: adanya produsen yang memilih langkah alternatif untuk menggunakan bahan kimia berbahaya, yakni DEG. Reportase New York Times memaparkan langkah alternatif ini menjadi jalan pintas bagi produsen obat untuk mengeruk keuntungan semaksimal mungkin dengan modal minimum. Jika umumnya menggunakan gliserin, sebagai pengental dan pemanis, maka supaya dapat untung lebih besar, ia digantikan DEG yang jauh lebih murah.

Meski demikian, persoalan utama tidak hanya pada liciknya produsen, tetapi juga akibat lemahnya fungsi pengawasan obat oleh pemerintah. Dalam kasus di Panama, misalnya, DEG yang dibawa dari Cina oleh perusahaan asal Eropa itu dilabeli gliserin untuk mengelabui otoritas terkait. Sayangnya, pengawasan minim dan nihilnya regulasi ketat soal penggunaan bahan kimia dalam produksi obat, membuat kasus-kasus serupa terus terjadi.

Lalu, bagaimana dengan kasus di Indonesia?

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sendiri tidak bersedia bertanggungjawab atas kasus tercemarnya DEG, dan zat kimia lain, pada obat-obatan. Sikap ini jelas kontradiktif dengan tugas BPOM sendiri yang mengawasi seluruh obat dan makanan di Indonesia.

Kalau sudah jatuh korban, siapa yang harus bertanggung jawab?

Penulis: Muhammad Fakhriansyah

Editor: Nuran Wibisono