tirto.id - Bumi makin dipadati manusia. Populasinya menurut Worldometer hingga detik ini terhitung 7,45 miliar dan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Jumlah itu ternyata tidak dibagi secara merata antara laki-laki dan perempuan.

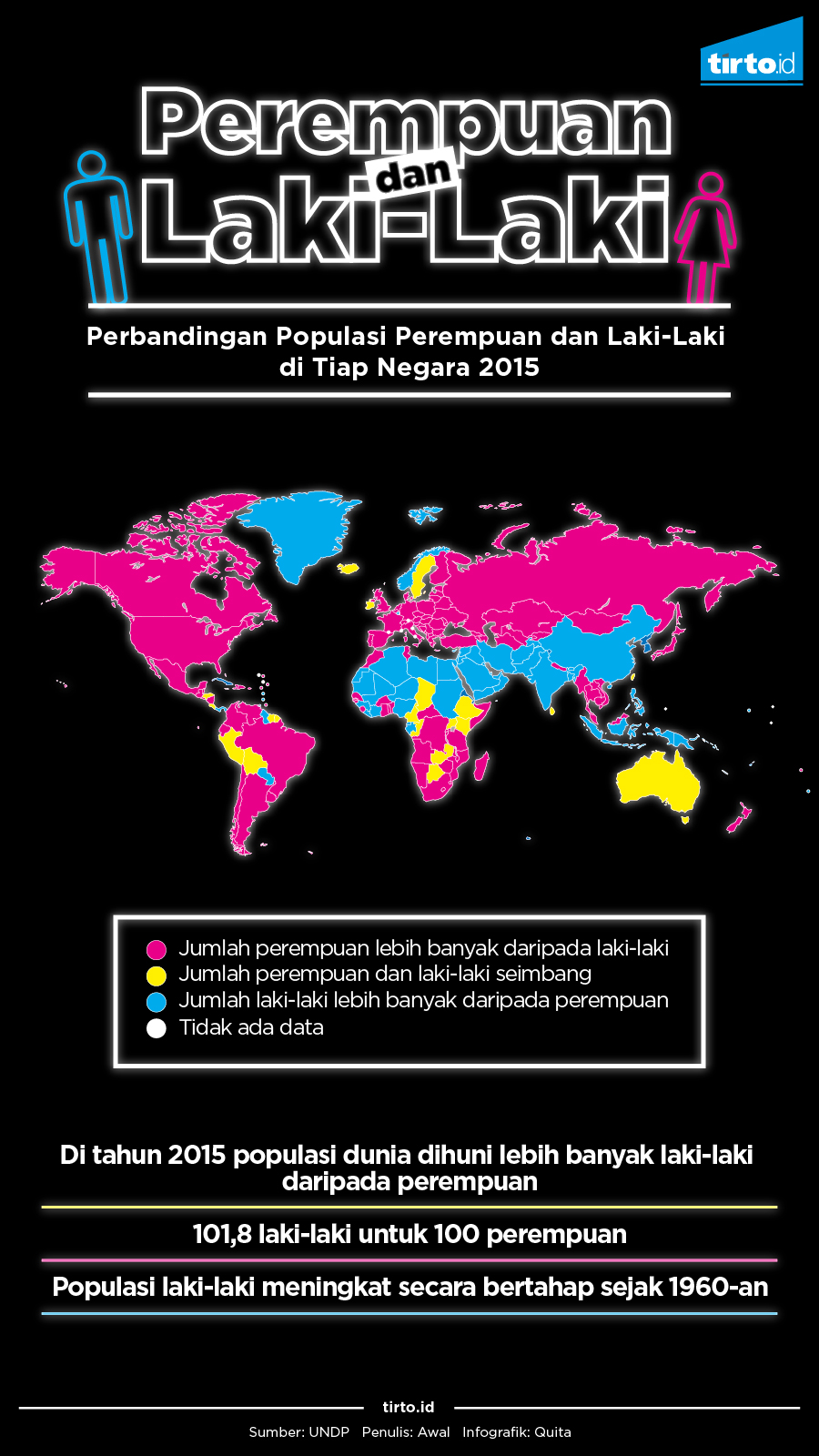

Menurut data UNDP, pada 2015 bumi dihuni (sedikit) lebih banyak laki-laki ketimbang perempuan. Jumlah lebih tepatnya yakni 3,7 laki-laki miliar dan 3,6 miliar perempuan. Jika memakai perbandingan, ada 102 laki-laki untuk 100 perempuan. Laki-laki mengungguli perempuan sekitar 44 juta di tahun 1995 dan 62 juta 20 tahun kemudian. Dalam pandangan UNDP, hal ini menandakan laki-laki lebih mampu bertahan hidup ketimbang perempuan, sehingga populasinya terus tumbuh secara bertahap sejak 1960-an.

Di samping soal jumlah, rupanya populasi laki-laki dan perempuan juga tak tersebar dengan merata. Di negara-negara kawasan bekas kekuasaan Uni Soviet, misalnya, populasi perempuan jauh mengungguli laki-laki. Latvia, Lithuania, Armenia, Belarus, Rusia, Ukraina, dan Estonia adalah sejumlah negara dengan kondisi yang demikian.

Langka Laki-laki

Latvia merupakan negara dengan kesenjangan jumlah laki-laki dan perempuan yang paling besar, hanya ada 84,8 laki-laki untuk 100 perempuan. Kondisi ini kemudian melahirkan fenomena susahnya perempuan Latvia untuk mencari jodoh. Dalam laporan BBC, dalam dua dekade usai runtuhnya Uni Soviet, para perempuan di Latvia mengalami transisi yang lebih menguntungkan saat beralih ke sistem kapitalisme. Untuk urusan bertahan hidup di era post-komunisme, laki-laki Latvia tak lebih baik ketimbang perempuan.

Kala kehidupan perempuan Latvia makin sejahtera secara finansial, kesadaran untuk mengejar pendidikan juga lebih tinggi. Kemudian saat angka perempuan terdidik makin tinggi, rupanya mereka mengalami masalah baru saat menginjak usia dewasa: susah jodoh akibat kelangkaan laki-laki—terutama yang memiliki bibit, bebet, dan bobot yang seimbang.

Di Latvia memang ada lebih banyak 9.000 laki-laki dibanding perempuan usia di bawah 30 tahun. Namun, harapan hidup laki-laki Latvia amat lah rendah, sehingga di usia 30-39 tahun justru ada lebih banyak 3.000 perempuan. Secara total, negara itu memiliki 8 persen lebih banyak perempuan dibanding laki-laki sebab harapan hidup perempuan lebih lama 11 tahun ketimbang laki-laki. Kesenjangan ini menjadi yang tertinggi di seantero Eropa dan salah satu yang tertinggi di dunia.

Saat laki-laki lebih langka, faktor pendidikan yang lebih tinggi perempuan Latvia juga menjadikan mereka semakin susah mencari pasangan. Ambil contoh Dania dan Zane. Keduanya perempuan berusia 29 tahun yang cantik, berselera tinggi, berpendidikan cukup tinggi, dan curhat pada BBC bahwa status-status tersebut justru menyulitkan keduanya dalam mencari jodoh. Belum lagi lingkungan kerja juga makin tak mendukung.

Dania adalah pekerja di sebuah festival film, dan 98 persen rekannya adalah perempuan. “Tak ada yang salah dari kondisi itu, Hanya saja jika rasionya seimbang kami punya lebih banyak kesempatan untuk menggoda atau bahkan sekadar teman mengobrol. Pasti lebih menarik,” ungkapnya.

Zane setuju. “Itu lah mengapa banyak teman-temanku yang memilih untuk pergi ke luar negeri dan menemukan pasangannya masing-masing di sana,” imbuhnya.

Tren mencari jodoh di luar negeri tak hanya meningkat di Latvia. Baik lewat media sosial maupun benar-benar melancong, para perempuan di Rusia dan negara bekas komunis lain benar-benar berikhtiar untuk mencari jodoh atas dasar kelangkaan laki-laki di negaranya. Sebagaimana telah disebutkan, harapan hidup laki-lakinya jauh lebih rendah dibanding perempuan. Mengapa ini terjadi?

Menurut UNDP, meski bayi laki-laki yang lahir di Rusia dan sekitarnya selalu lebih banyak, tetapi dominasinya hanya bertahan hingga usia 31. Setelahnya, kesenjangan mulai terasa. Dengan kata lain para laki-laki dewasa itu menghadapi kondisi yang membuat mereka lebih cepat mati ketimbang kaum hawa. Fenomena ini dinilai sosiolog Baibara Bela sebagai dampak dari budaya macho di kalangan laki-laki, terutama anak-anak muda.

Budaya macho membuat tingkat mortalitas laki-laki lebih besar tiga kali lipat ketimbang perempuan. Budaya yang destruktif itu diwakili oleh kebiasaan naik mobil dengan mengebut di jalanan dan sembarangan, alkoholisme, dan kecelakaan di tempat kerja akibat kecerobohan dan ketidakwaspadaan sendiri. Kelelakian seorang pria di Rusia dan kawasan bekas komunis lain ditentukan dari seberapa berani ia menjalani aktivitas-aktivitas berbahaya, atau dalam bahasa mereka, yang menantang.

Kondisi yang tak menguntungkan ini membuat makin banyak perempuan Rusia yang tak lagi menjadikan pasangan sebagai target utama. Mereka lebih memilih untuk fokus ke studi maupun karier. Khas kaum urban. Dua tahun lalu The Richest sempat melaporkan riset 10 negara berpenduduk single terbanyak. Rusia menempati posisi ketujuh dengan penduduk single-nya sebesar 25 persen. Pilihan para generasi muda milineal ini membantu menstabilkan jumlah penduduk Rusia di angka 150 jutaan. Apalagi untuk mereka yang tinggal Moskow, berfokus pada karier penting sebab Moskow adalah salah satu kota dengan biaya hidup tertinggi di dunia.

Tetap Susah (Ber)Jodoh

Berkaca dari kasus di atas, apakah kemudian jodoh bagi perempuan lebih mudah ditemukan di negara dengan populasi laki-laki mengungguli populasi perempuan?

Mari berkaca pada Cina. Negara dengan populasi terbanyak di dunia itu memiliki komposisi penduduk yang berkebalikan dengan Rusia, Latvia, dan negara-negara bekas komunis lain. Populasi laki-lakinya lebih banyak dibanding perempuan. Perbandingannya ada 106,3 laki-laki untuk 100 perempuan. Rasio ini lebih lunak daripada satu dekade lalu dimana ada rasionya 121 laki-laki untuk 100 perempuan.

Mencari jodoh bagi perempuan Cina di usia kurang dari 30 tahun bukanlah sesuatu yang sulit. Setidaknya mereka memiliki lebih banyak pilihan daripada para perempuan di Latvia atau Rusia. Neraka penghakiman atas kejombloan baru datang saat perempuan di Cina mendekati usia 30. Pasalnya, 90 persen perempuan Cina menikah di usia kurang dari 27 tahun. Jika lebih, kau dianggap sebagai “sheng nu” alias “perempuan sisa”. Jika lebih lagi sampai umur 30, mengutip curahan hati Yuan Ren kepada The Telegraph, “Lebih baik mati saja.”

Yuan tak berlebihan. Tantangan berjodoh di Cina bukan karena perkara kekurangan stok laki-laki yang mau pantas ke pelaminan saja, tetapi juga tekanan dari orang tua dan keluarga besar. Di masyarakat Cina, perempuan yang tak menikah dipandang belum menjadi wanita seutuhnya, sehingga status jomblo si anak adalah petaka yang amat buruk bagi orang tua. Ada perasaaan malu, tak tenang, dan gengsi dengan orang-orang di lingkungan sekitar.

Bagi si anak, berbakti kepada orang tua juga menjadi tuntutan yang tak bisa ditawar-tawar dalam kultur masyarakat Cina. Salah satu wujudnya adalah dengan mempersembahkan pasangan laki-laki, status sebagai istri, dan tentu saja cucu. Orang tua di sana tak malu untuk memohon-mohon kepada anaknya untuk segera ke pelaminan. Sayang, bagi Yuan dan banyak perempuan lain, wujud bakti itu tak sesederhana yang dibayangkan.

Sama seperti para perempuan di Latvia, Yuan dan perempuan Cina lain tak menganggap pernikahan sebagai tujuan utama dari hidup. Sebagai kaum urban, mereka juga lebih berfokus pada pendidikan dan karier agar bisa menghidupi diri secara mandiri. Akibatnya, meski populasi laki-laki di Cina cukup melimpah, tetapi mereka juga lebih pemilih. Pernikahan menjadi lebih kompleks sebab mereka menunggu calon yang benar-benar tepat. Di sisi lain, sikap menunda perkawinan itu juga sebuah pertaruhan. Jika pertaruhan itu gagal, di usia 30 (atau lebih) getah pahit itu akan mereka dapatkan.

Akhirnya, persoalan jodoh, terutama untuk perempuan, bukan lagi soal jumlah populasi, tapi tentang sikap dan pilihan seseorang tentang bagaimana ia menentukan pasangan yang tepat. Gaya berpikir yang urban ini memang makin banyak melanda generasi milineal, termasuk di Indonesia.

Rasio populasi laki-laki dan perempuan di Indonesia dan Cina serupa, namun menurut survei mandiri tirto.id, 72,8 persen responden berusia 17-40 tahun yang berada di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang menyatakan bahwa mereka single atau tidak memiliki pacar/pasangan. Sisanya 27,2 persen menyatakan memiliki pasangan.

Dari seluruh responden, sebanyak 24,9 persen menyatakan mereka tidak menginginkan pernikahan. Dengan kata lain, 24,9 persen perempuan yang disurvei, baik sudah memiliki pacar atau pun lajang, menyatakan tidak ingin menikah. Penyebabnya apa lagi jika ingin berfokus ke karier atau pendidikan—terlepas dari faktor teknis lain yang menyebabkan seseorang awet menjomblo. Intinya, kini jamak ditemui anak muda yang menganggap pernikahan bukan sebuah prestasi.

Kaum perempuan juga tak bisa menjadi satu pihak yang melulu disalahkan. Atas pertimbangan tingkat pendidikan mapun kemapanan karier pribadi, mereka juga punya hak untuk menentukan pasangan hidup sesuai selera dan kecocokannya. Mengutip perkataan orang tua salah satu “perempuan sisa” dalam video inspiratif yang diunggah ke Youtube oleh SK-II pada April lalu:

“Para 'perempuan sisa' itu menakjubkan. Kalian para 'laki-laki sisa' lah yang seharusnya lebih berusaha untuk memantaskan diri untuk bersanding dengan anakku dan perempuan lainnya!”

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti