tirto.id - Pagi, 6 Oktober 1965, Presiden Sukarno mengumpulkan menteri-menteri Kabinet Dwikora di Istana Bogor. Soal yang akan dirapatkan tak lain adalah peristiwa pembunuhan enam jenderal utama Angkatan Darat yang terjadi sepekan sebelumnya. Dalam sidang itu PKI, yang dituding berada di balik layar Peristiwa G30S, diwakili Njoto dan M.H. Lukman. Aidit, sang ketua, belum diketahui keberadaanya.

Pada pokoknya, Njoto menyatakan bahwa PKI tak terlibat dan peristiwa itu adalah masalah internal Angkatan Darat. Presiden Sukarno sendiri kemudian angkat bicara, menganggapnya sebagai peruncingan biasa dalam suasana revolusi.

“Een rimpeltje in de oceaan—riak-riak kecil di tengah lautan,” demikian kata Sukarno.

Wartawan secara terbatas dibolehkan meliput sidang itu. TVRI pun menyiarkannya, sehingga Ratna Sari Dewi, istri Sukarno yang orang Jepang itu, bisa menontonnya dari kediamannya di Jakarta. Selama beberapa hari ia belum bertemu suaminya dan tentu saja ia gusar. Tapi tayangan TVRI itu bukannya mengobati, malah membikin Dewi makin gusar.

Di layar TV Sukarno tampak tenang dan banyak senyum, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Sukarno tampak santai guyonan dengan wartawan dan merokok. Melihat itu Dewi kecewa dan lantas menulis surat untuk memperingatkan Sukarno. Di tengah situasi yang tak menentu seperti saat itu, sikap Sukarno jelas rawan disalahartikan. Terlebih Sukarno tak hadir dalam pemakaman para jenderal sehari sebelumnya.

Dua hari setelahnya, Sukarno membalas surat Dewi. Sebagaimana dikutip Willem Oltmans dalam Bung Karno Sahabatku (2001: 226), Sukarno menjawab, “Kamu jangan salah memahami saya. Pada rapat kabinet itu saya tersenyum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya aman dan bahwa situasi sudah kukendalikan. [...] Saya juga tertawa untuk memberi kepercayaan dan kekuatan kepada rakyat saya.”

Nyatanya Sukarno salah perhitungan dan kekhawatiran Dewi terjadi. Desas-desus bahwa presiden kemungkinan terlibat—atau minimal tahu lebih dulu—Peristiwa G30S segera tersebar liar. Dan lagi, sejak itu Sukarno tak lagi punya kendali penuh atas politik sebagaimana ia yakini.

Menuju Kejatuhan

Itulah lonceng pembuka babak akhir perjalanan politik dan kehidupan Sukarno. Setelah PKI dan semua onderbouw-nya dibabat habis, politik keseimbangan yang ia mainkan sejak 1960 runtuh dan Angkatan Darat kini tak terbendung. Jenderal Soeharto perlahan-lahan mengambil alih panggung dan menyisihkan Sukarno.

Lonceng kedua berdentang ketika Sukarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966. Esoknya Soeharto membubarkan PKI dan pada 18 Maret menangkap 15 menteri loyalis Sukarno. Lalu pada 27 Maret, Sukarno dengan sangat terpaksa mengumumkan kabinet baru bentukan Soeharto. Setelah segala kewenangannya dipereteli, Sukarno diperlakukan tak lebih sebagai tukang teken dokumen.

John D. Legge dalam Sukarno: Sebuah Biografi Politik (1996) menyebut itulah tengara kematian karier politik Sukarno. Selanjutnya Soeharto-lah yang pegang kendali dan mulai menjalankan kebijakan-kebijakan yang sebagian besar bertolak belakang dengan kebijakan Sukarno. Ia bahkan dibatasi berbicara di hadapan publik.

"'Saya diam dalam seribu bahasa,' katanya ketika melihat kekuasaannya mulai berangsur-angsur diambil dari tangannya, sedangkan ia sangat ingin menyatakan pendapatnya," tulis Legge (hlm. 464).

Sukarno bukannya tak berbuat apa-apa. Pada 22 Juni 1966, di hadapan MPRS, ia menyampaikan pidato pertanggungjawaban selama jadi presiden dan soal Peristiwa G30S. Pidato berjudul Nawaksara itu ditolak MPRS. Sukarno lalu menyampaikan Pelengkap Nawaksara pada 10 Januari 1967 yang lagi-lagi ditolak MPRS.

Itu adalah usaha terakhirnya untuk mempertahankan diri dan ia kalah. Pada 12 Maret 1967 MPRS mengumumkan secara resmi pencabutan mandat Sukarno sebagai presiden dan kemudian menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Meski Soeharto baru dilantik jadi presiden betulan setahun kemudian, jelas bahwa Sukarno kini bukanlah siapa-siapa.

Terpencil dan Kesepian

Tak lagi punya kuasa, dunia Sukarno seperti dijungkirbalikkan. Atas perintah Soeharto, Sukarno dan keluarganya diultimatum untuk angkat kaki dari Istana Merdeka dan Istana Bogor sebelum 17 Agustus 1967.

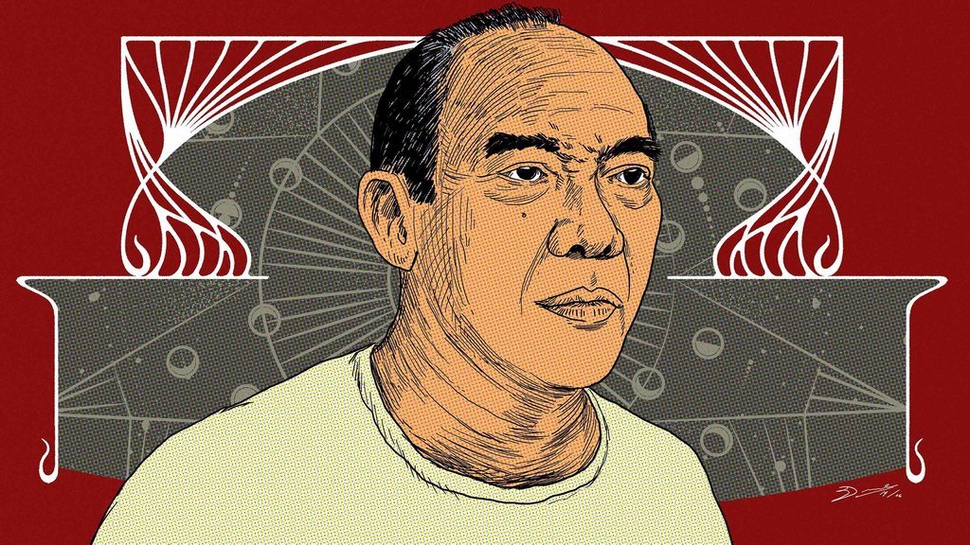

Dulu, setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada Desember 1949, Sukarno masuk istana dengan seluruh kebesarannya sebagai pemimpin. Kini, ia keluar dari istana dengan hanya berkaos oblong dan celana piyama. Segala kekayaan yang ia bawa adalah bendera merah putih, beberapa botol minuman ringan, kue-kue, dan obat-obatan.

Statusnya kini adalah tahanan Orde Baru. Mulanya ia ditahan di rumahnya di daerah Batu Tulis, Bogor, lalu dipindahkan ke Wisma Yasoo, Jakarta pada 1969. Penahanan itu rupanya berefek buruk bagi kesehatan Bung Besar. Ini karena tim dokter kepresidenan sebelumnya, yang tahu detail soal kondisi medis Bung Karno, telah dibubarkan.

Padahal Sukarno diketahui mengidap sakit ginjal parah. Ginjal kanannya sudah mati, sedangkan ginjal kiri hanya berfungsi 25 persen. Lain itu, ia juga mengidap sakit jantung dan darah tinggi. Sejak ditahan, diagnosis baru muncul: rematik dan gejala katarak.

Dalam kondisi demikian, ia pun masih harus menjalani interogasi dari Kopkamtib soal keterlibatannya dalam G30S. Tapi yang paling tragis dari Sukarno kini adalah kenyataan bahwa ia harus menghadapi semua itu nyaris sendirian. Ia dijaga demikian ketat dan diputus dari dunia luar. Bahkan anak-anak dan istrinya harus dapat ijin khusus untuk sekadar menemuinya—itu pun dengan waktu terbatas.

Sukarno sang pencinta itu lunglai ditinggal istri-istrinya. Pada medio 1966 Sukarno mendesak Dewi untuk pergi ke Jepang demi keamanannya. Tak berapa lama Dewi melahirkan bayi perempuan buah cintanya dengan Sukarno di sana. Pada awal 1970 keduanya bercerai. Begitu juga Haryati dan Yurike Sanger.

Fatmawati, meski tak bercerai, sudah putus hubungan dengan Sukarno sejak menikahi Hartini pada 1953. Sejak itu hanya sekali ia bertemu lagi dengan Sukarno, saat pernikahan Guntur Soekarnoputra pada 1970. Pada akhirnya pun keduanya bercerai setelah itu.

Hanya Hartini yang bertahan hingga saat-saat terakhir Bung Besar. Terpencil dan kesepian, itulah warna dunia Sukarno kini.

“Sampai akhirnya Bung Karno terkena depresi. Setiap hari hanya duduk sambil termenung. Malah kadang-kadang ngomong sendirian. Memorinya berubah, kesehatannya terus-menerus semakin merosot,” kenang Ketua Tim Dokter Kepresidenan yang merawat Bung Karno, Mahar Mardjono, sebagaimana dikutip Julius Pour dalam Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan, dan Petualang (2011: 80).

Mangkat

Pada 6 Juni 1970 Sukarno merayakan ulang tahunnya yang ke-69. Kelima anaknya dari Fatmawati serta Hartini dan dua anaknya, Bayu dan Taufan, hadir di Wisma Yasoo di hari bahagia itu. Tak ada karangan bunga, ucapan selamat, atau hadiah-hadiah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Yang ada hanyalah Sukarno yang semakin ringkih digerogoti penyakit dan depresi.

Tak ada yang menyangka itu adalah ulang tahun terakhir Sukarno. Pada 11 Juni Sukarno dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto karena kondisi tubuhnya memburuk.

“Sukarno terbaring lemah di sebuah ruangan yang terletak di ujung rumah sakit, bercat kelabu. Untuk mencapai kamar itu harus melalui beberapa koridor yang dijaga militer dengan persenjataan lengkap,” tulis Peter Kasenda dalam Hari-hari Terakhir Sukarno (2013: 230).

Di saat-saat kritis itu, datanglah dua tamu yang barangkali bisa memberi sedikit kelegaan di hati Sukarno. Tamu pertama adalah sahabat lamanya, Mohammad Hatta, yang datang menjenguk pada 19 Juni.

Dua proklamator yang pecah kongsi sedari 1956 itu akhirnya bertemu dalam momen yang amat menyentuh. Sejak mereka berpisah, Hatta menjadi salah satu kritikus Sukarno yang paling vokal.

"Hatta dan aku tak pernah berada dalam getaran gelombang yang sama," tutur Sukarno dalam autobiografinya.

Tapi perbedaan jalan politik tak melunturkan persahabatan mereka. Bagaimanapun, dua orang itu pernah menghadapi masa sulit bersama-sama.

“Hatta, kau di sini?” kata Sukarno terkejut melihat kedatangan Hatta.

“Ya, bagaimana keadaanmu, No?”

Keduanya lantas berpegangan. Tak ada kata-kata lain yang terucap di antara keduanya. Sukarno terisak laiknya anak kecil.

“No...”

Hatta yang berusaha tegar luluh juga akhirnya. Ia ikut menitikkan air mata. Dan hanya tangis itulah yang mengisi pertemuan terakhir dwitunggal itu.

“Hanya itu yang bisa terucap dari bibirnya. Hatta tidak mampu mengucapkan lebih. Bibirnya bergetar menahan kesedihan sekaligus kekecewaannya. Bahunya terguncang-guncang,” tulis Meutia Hatta, putri Hatta, sebagaimana dikutip Peter (hlm. 231).

Di hari itu juga, keluarga Sukarno mendapat kabar bahwa Dewi akan datang menjenguk suaminya. Saat itu ia masih tertahan di Singapura karena belum dapat izin dari rezim Soeharto. Baru keesokan harinya Dewi mendapat izin.

Rachmawati Soekarnoputri begitu bungah mendengar kabar itu. Ia tahu benar perempuan jelita itulah yang bisa melipur hati Sukarno yang lama kering. Setidak-tidaknya di saat terakhir ada seketip kebahagiaan untuk bapaknya.

Dewi membawa serta buah hatinya dengan Sukarno, Kartika Sari Dewi. Kala itu Kartika, yang lebih akrab disapa Karina, baru berumur tiga tahun. Karena lahir di Jepang, Sukarno belum pernah melihat anaknya hingga saat itu.

“Karina ke sini, ini Bapak, this is your father, Karina,” kata Dewi ketika keduanya akhirnya bertemu lagi.

Antara sadar dan tidak, tangan Sukarno bergerak seakan-akan ingin menggapai putri kecilnya. Sayang sekali Sukarno sudah tak punya daya apa-apa lagi. Bahkan untuk mempertahankan kesadaran adalah perjuangan tersendiri baginya.

Usai kedatangan Dewi dan Kartika, kesadaran Sukarno berangsung hilang. Menjelang tengah malam ia koma. Keesokan paginya, 21 Juni 1970, tepat hari ini 49 tahun lalu, Sukarno menyerah dan mangkat.

Bung Besar seolah-olah hanya menunda kepergian sebelum bertemu tiga orang yang sangat berarti dalam hidupnya: Hatta, Dewi, dan Karina.

Lantas apakah perlakuan kasar terhadapnya berakhir? Tidak.

Permintaan Fatmawati agar Sukarno disemayamkan di rumahnya ditolak rezim Soeharto. Sukarno harus disemayamkan di Wisma Yasoo. Permohonan Dewi dan Hartini untuk memakamkannya di Batu Tulis setali tiga uang. Soeharto hanya memperkenankan Sukarno dimakamkan di Blitar.

“Bung Karno sewaktu hidupnya sangat mencintai ibunya. Beliau sangat menghormatinya. Kalau beliau bepergian jauh, ke mana pun beliau sungkem dahulu, meminta doa restu kepada ibunya. [...] Melihat kebiasaan Bung Karno begitu, maka saya tetapkan alangkah baiknya kalau Proklamator itu dimakamkan di dekat makam ibunya di Blitar,” demikian dalih Soeharto.

Editor: Ivan Aulia Ahsan