tirto.id - Di masa kini, hal-hal menyangkut isu lingkungan dan hidup berkelanjutan menjadi fokus publik di tengah meningkatnya kesadaran akan dampak pemanasan global. Sayangnya, praktik “cuci dosa karbon” (greenwashing) kian marak.

Tingginya minat konsumen muda, terutama Gen Z, untuk membelanjakan uang secara bijaksana dengan memilih produk perusahaan atau merek yang dianggap etis baru-baru ini diungkap dalam riset McKinsey.

Fenomena ini menjadi peluang bagi banyak pelaku bisnis untuk menyelipkan konsep sustainable ke dalam nilai atau tujuan perusahaan, maupun ke dalam produk-produk yang dipasarkan.

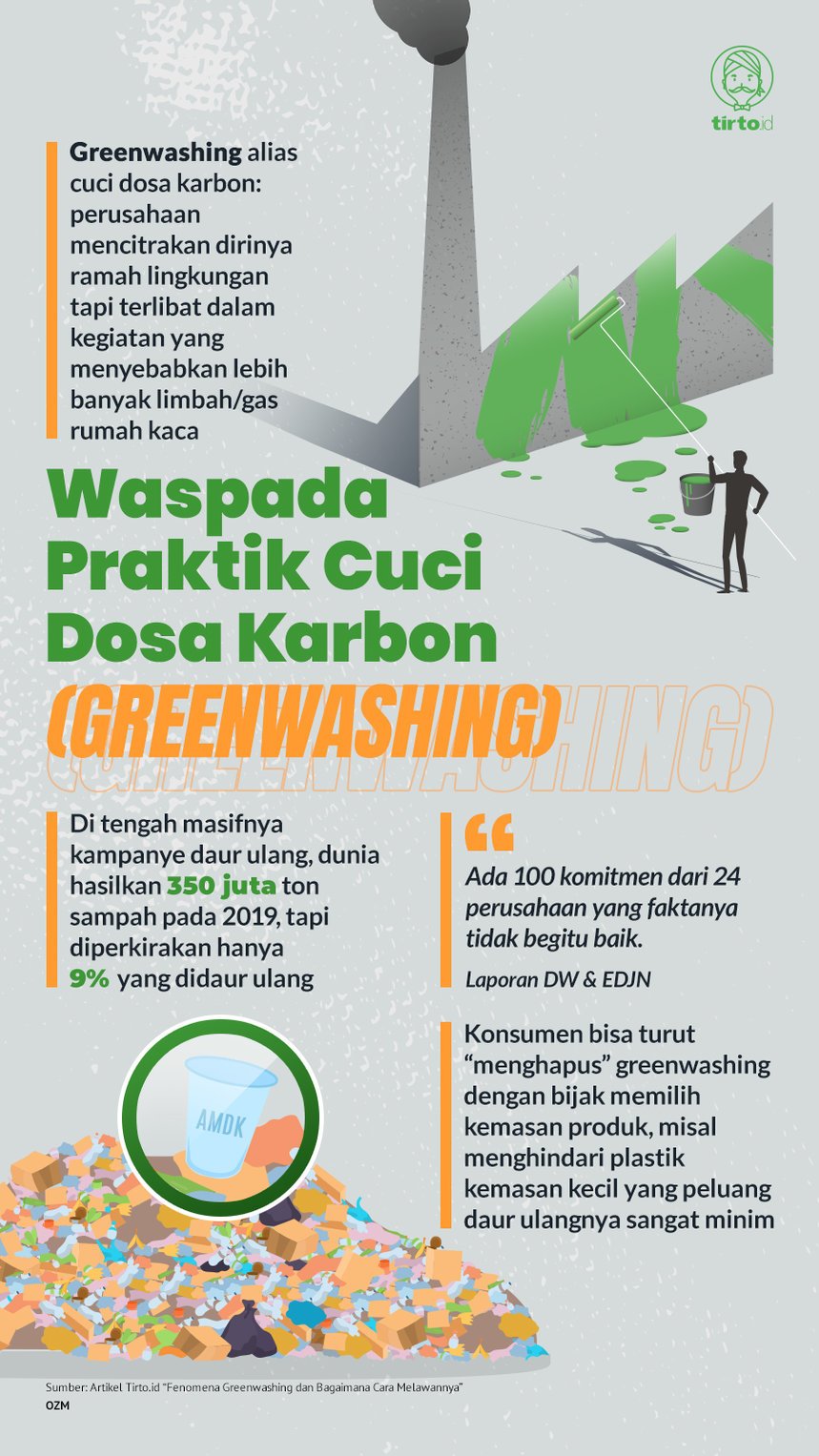

Mengutip Earth.org: “Secara teori, ini adalah hal baik, tetapi banyak yang hanya memasang fasad berkelanjutan sementara mereka terus terlibat dalam kegiatan yang menyebabkan lebih banyak limbah atau gas rumah kaca. Ini disebut greenwashing.”

Strategi komunikasi dan pemasaran digodok sedemikian rupa oleh perusahaan dalam upaya membangun citra ramah lingkungan. Pencitraan digarap lewat berbagai cara seperti iklan hijau, kampanye berkelanjutan, dan program CSR (Corporate Social Responsibility).

Sayangnya, konsep baik itu tak ditindaklanjuti dengan upaya yang benar-benar berdampak bagi lingkungan. Hal ini dikenal sebagai praktik greenwashing, yang bisa dianggap sebagai penyampaian dan penyebaran informasi yang menyesatkan (misinformasi).

Targetnya, antara lain, untuk menarik simpati konsumen lewat citra positif dan tanggung jawab sosial, meningkatkan nilai produk, menaikkan popularitas, menanggapi kebutuhan pasar sekaligus mencoba pasar baru. Ujung-ujungnya tentu soal profit.

Strategi ini juga diciptakan dalam rangka menutupi keterlibatan perusahaan dalam bisnis yang merusak alam. Klaim umumnya datang dari mereka yang punya andil besar terhadap kerusakan lingkungan sehingga melebih-lebihkan pencapaian berkelanjutan mereka.

Istilah greenwashing pertama kali muncul dalam esai karya ahli lingkungan Jay Westerveld (1986). Ketika itu, ia mengkritik kampanye save the towel di hotel-hotel. Ajakan tersebut baginya hanyalah strategi efisiensi yang dikemas dalam kampanye ramah lingkungan.

Ia tak melihat adanya langkah konkret dengan tujuan berkelanjutan, padahal ada begitu banyak limbah perhotelan yang membutuhkan penanganan.

Hampir 40 tahun kemudian, praktik semacam ini masih ada dan justru kian marak terjadi di dunia maupun di Tanah Air. Bukannya mengurangi dampak industri terhadap lingkungan, perusahaan justru fokus memanipulasi opini konsumen lewat kampanye bisnis berkelanjutan.

Jebakan “Berkelanjutan”

Kasus seperti apakah yang termasuk dalam kategori greenwashing? TerraChoice, lewat laporan “The Sins of Greenwashing: Home and Family Edition” mengidentifikasi 7 dosa dalam praktik greenwashing. Konsumen perlu memahaminya agar tak mudah terjebak dalam pepesan kosong kampanye ramah lingkungan.

Pertama adalah dosa pertukaran tersembunyi, yaitu masalah lingkungan yang “tampaknya” terselesaikan tetapi justru menimbulkan masalah lain. Penggunaan sedotan kertas sebagai pengganti sedotan plastik di restoran cepat saji, misalnya. Sedotan kertas berakhir di tempat sampah karena tak didaur ulang, jadi tak bisa menjadi solusi ideal.

Kedua, klaim tidak berdasar alias tidak didukung bukti faktual maupun sertifikasi pihak ketiga. Misal, beberapa perusahaan dengan mudah mengklaim produknya bebas dari Bisphenol A (BPA), tetapi tak punya bukti yang mendukung klaim tersebut.

Berikutnya, yang ketiga, klaim yang tak jelas atau kurang spesifik. Biasanya, kata-kata yang digunakan tak jauh dari ‘berkelanjutan’, ‘ramah lingkungan’, atau ‘hijau’ tanpa penjelasan lebih jauh.

Keempat, adalah klaim tidak relevan lewat sertifikasi palsu atau label untuk menyesatkan konsumen. Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) mendeteksi 12.635 kasus pemalsuan sertifikasi pada 2001 silam. Ini angka yang berhasil dideteksi. Di lapangan, entah berapa banyak yang sebenarnya masih luput dari perhatian.

Kelima, pendeskripsian produk yang tak relevan. Hanya demi terlihat lebih baik dari kompetitor, perusahaan mengangkat hal yang tidak penting karena sudah tidak sesuai dengan perubahan budaya atau pergeseran bisnis strategis. Misal, sebuah produk diklaim bebas CFC, padahal senyawa ini sudah tak dipakai sejak lama melalui Protokol Montreal.

Keenam, memilih di antara dua hal buruk. Misalnya, di tengah fakta bahwa bisnisnya tak ramah lingkungan, perusahaan mengklaim melakukan pengembangan lebih berkelanjutan dan memasarkannya sebagai langkah yang “baik bagi lingkungan.”

Padahal, alternatif yang dikembangkan juga berdampak buruk bagi lingkungan. Klaim ini sesat secara logika, karena tak ada yang lebih baik dari dua hal yang sama-sama merusak lingkungan.

Terakhir, atau ketujuh, adalah berbohong dengan melakukan klaim yang jelas keliru. Produk karpet, misalnya, diberi keterangan “50% lebih banyak konten daur ulang dari sebelumnya”.

Secara teknis memang benar, produsen meningkatkan konten daur ulang dari 2% menjadi 3%, tetapi pesan tersebut diangkat dengan kesan berlebihan. Seolah-olah, ada sejumlah besar serat daur ulang, padahal cuma sebagian kecil yang dibesar-besarkan.

Sebuah perusahaan air minum mengklaim telah menggunakan lebih sedikit plastik pada kemasan botolnya. Namun tak ada penjelasan lebih lanjut soal seberapa banyak bahannya dan dampak buruknya bagi kesehatan, atau bagaimana proses pembuatannya.

Contoh lain, perusahaan sawit mengklaim siap menjadi mitra global menghadapi perubahan iklim dalam forum lingkungan internasional.

Padahal sektor industri kelapa sawit, mengutip laman Green Campus UI: “[…] merupakan penyebab terbesar deforestasi hutan tropis di Indonesia, yang kemudian memiliki dampak berupa semakin buruknya perubahan iklim.”

Industri fesyen pun tak luput dari praktik greenwashing. Salah satu perusahaan fast fashion multinasional menawarkan jasa daur ulang dengan memberi kupon diskon untuk tiap kantong pakaian yang dikumpulkan kembali oleh konsumen.

Strategi ini mengajak konsumen berbelanja lebih banyak lagi, sehingga ikut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari proses produksinya. Tiap tahun, industri fast fashion memproduksi sekitar 1 miliar produk dan meninggalkan limbah tekstil yang terus menumpuk.

Organisasi nirlaba mode ReMake mengungkap hanya 20% dari produk fast fashion yang digunakan kembali atau berhasil didaur ulang. Sisanya sebesar 80% limbah tekstil berakhir di tempat pembuangan akhir atau dibakar.

Kasus greenwashing terbaru diungkap oleh media Jerman Deutsche Welle (DW)—berkolaborasi dengan konsorsium European Data Journalism Network. Mereka membuat laporan tentang upaya greenwashing yang dilakukan sejumlah perusahaan multinasional asing terkait penanganan limbah plastik mereka.

“Delapan juta ton limbah plastik berakhir di lautan setiap tahun,” papar DW dalam laporannya.

Menurut DW, dunia menghasilkan 350 juta ton sampah plastik pada 2019, tetapi diperkirakan hanya 9% yang didaur ulang. “Sebagian besar justru menyampah di lingkungan, sehingga meracuni lautan, tanah, dan udara yang kita hirup.”

DW mengungkap hasil temuannya setelah mengecek klaim ratusan data perusahaan, website, dan pemberitaan tentang kemasan dan limbah plastik perusahaan. “Ada 100 komitmen dari 24 perusahaan yang faktanya tidak begitu baik.”

Penelusuran Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengungkap sepanjang 2017-2021, ada sembilan kasus greenwashing di Indonesia yang berhasil dideteksi oleh media.

Bukan berarti kita perlu bersyukur karena kasusnya tak banyak. Rendahnya kesadaran konsumen dan minimnya kebijakan pemerintah dalam merespons misinformasi kampanye greenwashing turut menjelaskan mengapa temuannya tak terlalu banyak.

Dosa Bersama

Greenwashing bukan merupakan kesalahan satu pihak, melainkan dosa bersama. Tak hanya perusahaan sebagai produsen, masyarakat sebagai konsumen, dan pemerintah sebagai regulator, konsumen juga ikut bertanggung jawab dalam keseluruhan sistem.

Citra ramah lingkungan dibangun besar-besaran oleh perusahaan terjadi karena tuntutan pasar maupun tekanan kompetitor, yang kemudian dengan mudahnya dipercaya oleh konsumen yang kurang selektif.

Cukup membaca keterangan organic, nature-friendly, biodegradable, atau eco-friendly pada kemasan, konsumen langsung membeli produk (tanpa menyelidikinya lebih lanjut). Hal ini membuat strategi greenwashing menjadi efektif bagi perusahaan.

Atau, terjebak promosi industri fesyen, konsumen ikut mengumpulkan pakaian bekas guna mendukung fesyen berkelanjutan. Dia pun berbelanja dengan memanfaatkan kupon diskon, mengabaikan adanya jejak karbon dalam proses produksi pakaian yang baru.

Dari sisi regulasi, peraturan untuk melawan greenwashing masih sangat longgar sehingga pelaku leluasa menjalankan strategi pemasaran semacam ini.

Maka, jika kita ingin praktik greenwashing yang sudah puluhan tahun berjalan ini tak lagi laku, begitu banyak pekerjaan rumah yang perlu dibereskan. Semua pihak punya andil besar di dalamnya.

Dari sisi konsumen, upaya “menghapus” cuci dosa karbon ini bisa kita mulai dengan lebih teliti menelaah informasi saat memilih produk di pasaran, atau lebih bijak memilih varian kemasan produk. Jika kita sering menggunakan kemasan plastik kecil, maka sampah yang terbuang dan tak terdaur ulang otomatis akan lebih banyak.

Bisnis yang sungguh-sungguh didasari prinsip berkelanjutan tentu berbasis fakta atau data. Mereka biasanya lebih transparan, sehingga konsumen bisa bebas mengakses informasi soal produk sesuai kebutuhan.

Bagaimanapun juga, konsumen berhak mendapatkan informasi sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya atas produk yang mereka beli.

Editor: Zulkifli Songyanan