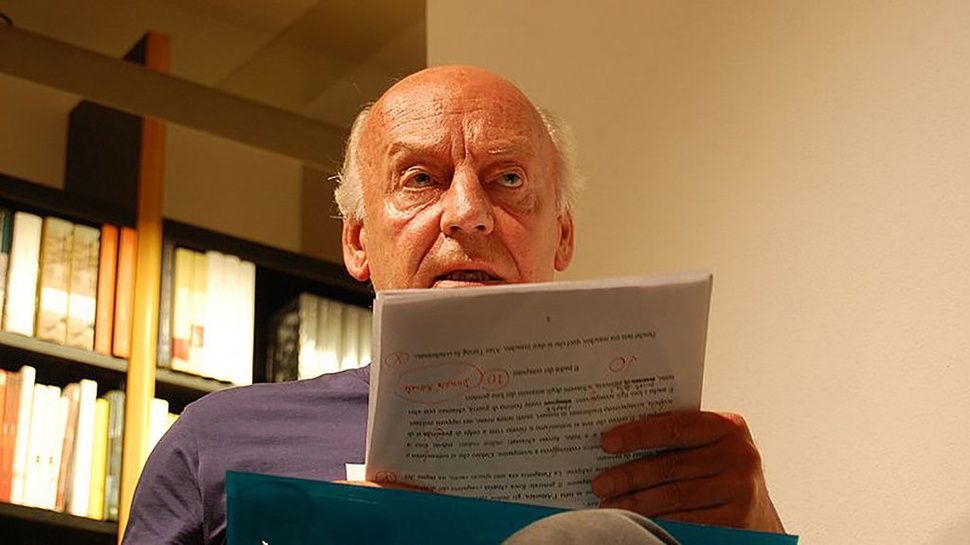

tirto.id - Eduardo Galeano masih ingat betul momen-momen di mana ia sering menghabiskan waktu di sebuah kafe di Montevideo, ibukota Uruguay, saat masih muda. Kepada Democracy Now, Galeano betah mengunjungi kafe tersebut karena ia dapat bertemu banyak orang tua yang gemar bercerita.

Cara mereka bertutur membuat Galeano terpana. Pendongeng yang bagus, kira-kira begitu pendapatnya. Bagaimana tidak bagus bila para orang tua ini menceritakan soal perang yang melanda pedesaan Uruguay pada abad ke-20 dengan sangat baik, seakan-akan berangkat dari pengalamannya sendiri.

Bagi Galeano, kata-kata yang dilontarkan orang tua itu tak ubahnya mantra—tiap cerita yang dituturkan betul-betul bernyawa.

Kafe, dongeng antah berantah, dan bermacam keriaan yang tak pernah putus kemudian mengubah jalan hidupnya: ia bertekad menjadi penulis, membuka cakrawala dunia dengan setumpuk cerita yang terus mengalir tanpa henti.

Hidup di Tengah Kediktatoran

Galeano adalah raksasa intelektual Amerika Latin. Karya-karyanya, yang tercipta dari perpaduan reportase, anekdot, kesaksian, serta catatan perjalanan, telah berandil besar dalam penulisan sejarah Amerika Latin. Ada kritik, refleksi, hingga romantisme di tiap tulisannya sehingga membuat para pembaca seperti sedang menyaksikan epos besar satu negeri ke negeri lainnya.

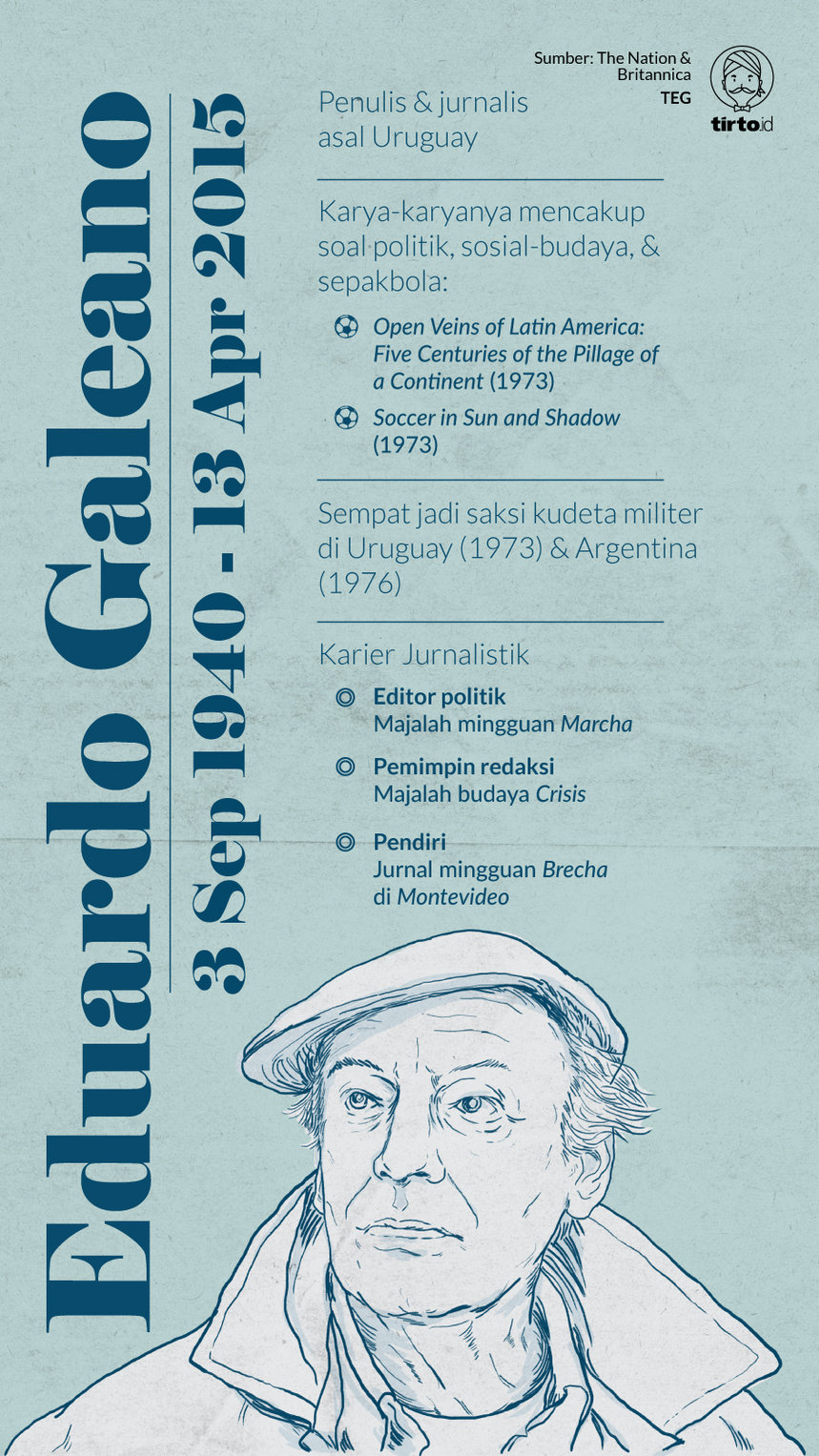

Lahir di Montevideo pada 1940, Galeano tumbuh bersama dunia tulis-menulis sejak belia. Sebagaimana dicatat Mark Engler dalam “The Pan American: The World of Eduardo Galeano” yang dimuat di The Nation (2018), di usia 14 tahun Galeano sudah rutin berkontribusi untuk surat kabar El Sol, yang berhaluan kiri, sebagai kartunis politik. Enam tahun berselang, Galeano yang belum punya karier panjang di dunia jurnalisme duduk di kursi redaktur pelaksana Marcha, sebuah majalah mingguan berpengaruh di Uruguay.

Sejak 1950-an, gejolak politik menghantam Amerika Latin. Guatemala, Brasil, Uruguay, sampai Cile mengalami kudeta militer. Berkat bekingan Abang Sam, wajah politik Amerika Latin yang sebelumnya didominasi pemerintahan sosialis berubah menjadi arena serdadu.

Dampaknya sampai juga ke kehidupan Galeano. Ketika militer merebut kekuasaan di Uruguay dengan jalan kudeta. Korban pertama kudeta itu adalah insan pers. Mereka dibungkam dan dibredel. Galeano yang kritis pada kebrutalan rezim langsung masuk ke dalam daftar ciduk.

Tak lama kemudian, Galeano meninggalkan Uruguay. Untuk sementara ia tinggal di Argentina dan bekerja di majalah Crisis. Namun, kudeta militer terhadap Isabel Peron yang dipimpin Jenderal Videla pada 1976 lagi-lagi memaksa Galeano untuk mengungsi. Kali ini ke Spanyol.

Belasan tahun tinggal di Spanyol sebagai seorang eksil nyatanya tak memadamkan api perlawanan Galeano. Ia makin keras mengutuk para tiran.

Panduan Orang Kiri

“Menerbitkan [karya] Eduardo Galeano berarti menerbitkan musuh: musuh kebohongan, ketidakpedulian, dan akhirnya kelupaan. Berkat [Galeano], kejahatan manusia akan selalu diingat. Kelembutan kata-katanya sangat menghancurkan dan kebenarannya memendam amarah.”

Pernyataan John Berger, sastrawan dan kritikus seni asal Inggris penulis Ways of Seeing (1972), tidaklah salah. Karya-karya Galeano adalah arsenal kritik sosial. Ini terlihat jelas dalam magnum opus yang diterbitkan perdana pada 1971 berjudul Open Veins of Latin America—selanjutnya Open Veins.

Dalam Open Veins, Galeano mengisahkan bagaimana selama kurang lebih lima abad Amerika Latin menjadi sapi perah kolonialis Eropa dan kemudian Amerika Serikat. Sumber daya alam yang melimpah terus dieksploitasi untuk memperkaya segelintir elite asing dan kolaborator lokal.

Walhasil, Amerika Latin dimiskinkan secara terstruktur dan sistematis. Galeano menggugat dengan lantang bahwa Amerika Latin berhak memperoleh kemerdekaan untuk menentukan sikapnya sendiri tanpa harus ikut campur pihak luar. Ia mengajak pembacanya untuk tak sekali-sekali meninggalkan sejarah.

Open Veins dengan cepat menjadi panduan bagi para aktivis sayap kiri. Ia dinilai berhasil merajut sejarah alternatif kawasan Amerika Latin melalui anekdot, riset, dan reportase panjang.

Kendati demikian, Galeano merasa apa yang ditulis di Open Veins belum maksimal. Bahkan, ia sempat berpikir untuk menariknya dari peredaran.

“Open Veins berupaya menjadi buku tentang ekonomi-politik. Tapi, masalahnya, ketika menulis buku itu, saya belum cukup terlatih dalam bidang itu. Saya tidak menyesal menulisnya. Saya hanya telah melangkah lebih jauh,” kata Galeano seperti dilansir Financial Times pada 2014, setahun sebelum kematiannya.

Lima tahun sebelumnya, Open Veins kembali menjadi bahan pembicaraan publik dunia setelah Hugo Chavez, presiden Venezuela waktu itu, memberikan buku ini kepada Barack Obama saat acara KTT Negara-Negara Amerika berlangsung. Tak lama setelah itu Open Veins masuk dalam daftar 10 buku terlaris Amazon.

Cinta untuk Sepakbola

Karya-karya Galeano memang tajam ketika sudah membahas tentang dinamika politik yang terjadi di Amerika Latin. Namun, Galeano juga penulis sepakbola yang tajam.

Kumpulan karya Galeano tentang sepakbola yang terangkum di Soccer in Sun and Shadow (1995) menunjukkan sepakbola sebagai olahraga dengan implikasi politik yang luas.

Bermodal pengalamannya hidup dari satu kediktatoran ke kediktatoran yang lain serta tinggal di negara asing dengan status eksil membuat Galeano mampu memahami sepakbola dari perspektif yang lebih jeli dan kritis.

Dengan cerdik, ia mampu memperlihatkan ironi sepakbola, yang kerap disebut sebagai wujud olahraga modern, sebagai bentuk pelarian demi pencarian identitas suatu komunitas.

“Gaya bermain [dalam sepakbola] adalah cara dari setiap komunitas untuk menegaskan perbedaannya,” tulis Galeano. “Katakan padaku bagaimana kalian bermain dan aku bakal memberitahu siapa diri kalian.”

Di bagian lain, Galeano tak ragu mengkritik FIFA. Baginya, FIFA telah mengubah sepakbola menjadi tontonan korporat yang bersifat eksploitatif. Di bawah FIFA, sepakbola tak ubahnya jadi perkakas kapitalis yang peduli profit semata.

Sepakbola, dalam visi Galeano, bukan sekadar pertandingan yang melibatkan dua klub atau negara. Baginya, sepakbola adalah perang antara kemanusiaan dan teknokrasi. Bertahun-tahun Galeano merasa frustasi oleh apa yang disebutnya “hiperprofesionalisasi” yang akhirnya menghapus kegembiraan dan membunuh fantasi—dua hal yang semestinya bisa muncul dari sepakbola.

Bagi Galeano, pengaruh korporasi dan televisi telah menentukan “di mana, kapan, dan bagaimana sepakbola akan dimainkan.” Standarisasi semacam itulah, tulis Galeano, yang menyebabkan para pemain sekadar “banyak berlari dan sedikit mengambil risiko.”

Kekecewaan Galeano pada perubahan sepakbola terekam jelas saat ia menyaksikan Piala Dunia 2010. Dalam edisi terbaru Soccer in Sun and Shadow ia menulis:

“Aku merindukan perayaan dan juga duka. Karena, kadang-kadang, sepakbola adalah kesenangan yang menyakitkan, dan musik kemenangan yang membuat orang mati menari berdansa mirip keheningan stadion yang kosong, di mana salah satu pihak yang kalah, tak berkutik, masih terduduk di tengah tribun besar, seorang diri.”

Soccer in Sun and Shadow adalah bukti kecintaan Galeano pada sepakbola, meski tak cukup mampu memainkannya dengan baik.

“Dengan menulis,” katanya menjelaskan, “tanganku akan mengerjakan apa yang tidak bisa dilakukan oleh kakiku.”

Editor: Windu Jusuf