tirto.id - Sejak Badan Keamanan Rakyat terbentuk setelah Indonesia merdeka, hingga resmi bernama Tentara Nasional Indonesia pada 3 Juni 1947, militer belum terpikir untuk ikut campur lebih dalam pada pemerintahan. Selama masa revolusi fisik itu kaum serdadu lebih fokus untuk mempertahankan kemerdekaan.

Setelah melalui serangkaian perundingan, kedaulatan Indonesia akhirnya diakui Belanda pada akhir 1949. Tugas militer kemudian sedikit bergeser, yakni memadamkan gerakan-gerakan kedaerahan. Seiring waktu mulailah muncul pertanyaan: Jika negara sudah aman sepenuhnya, apa yang akan diperbuat para tentara?

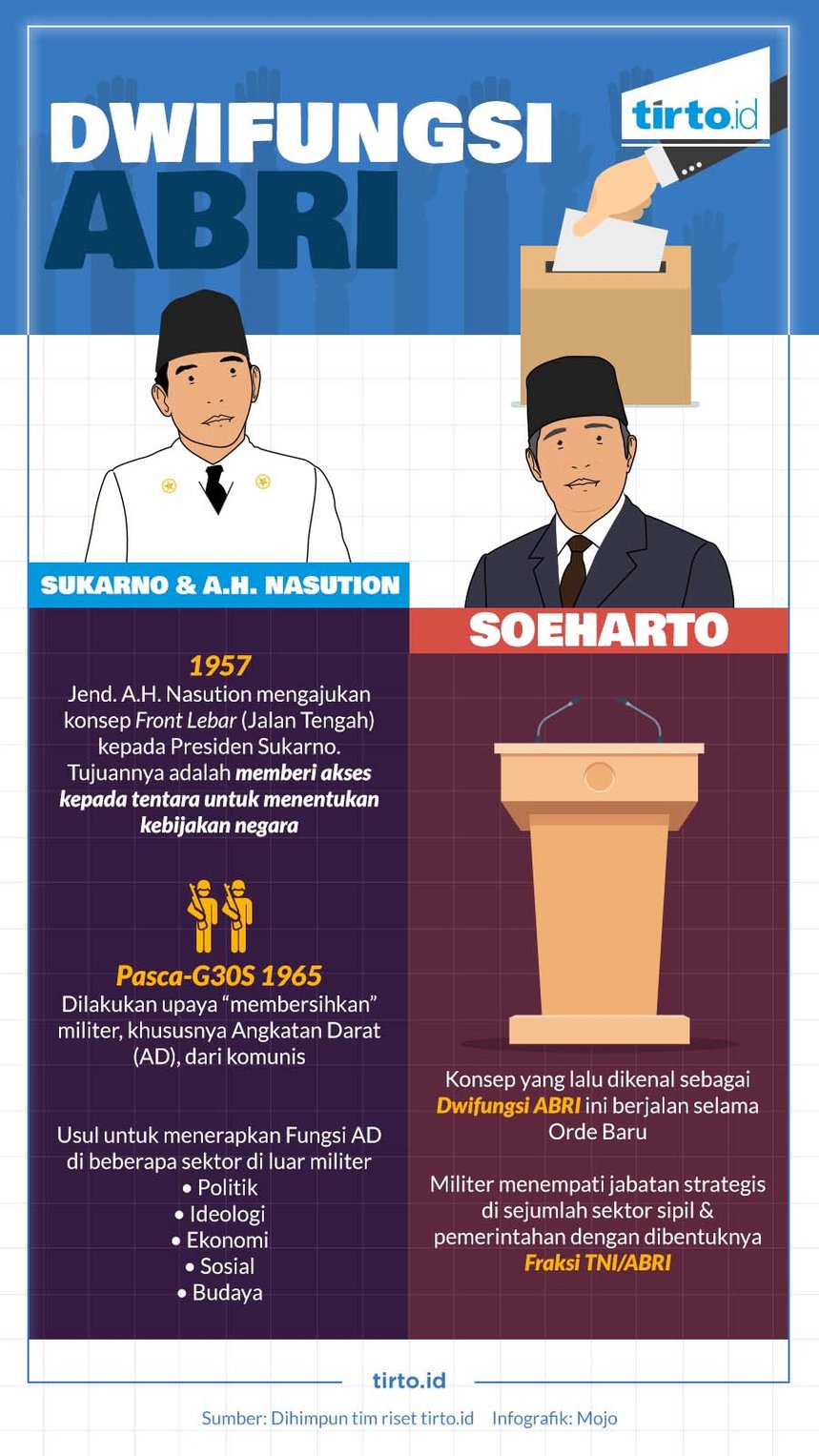

Dari pemikiran inilah Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat memperkenalkan konsep “jalan tengah.” Konsep ini embrio dari Dwifungsi TNI/ABRI yang membuka jalan bagi militer berpolitik, bahkan kelak mencampuri urusan seluruh sektor kehidupan sipil atas nama "stabilitas nasional."

UU Darurat Perang

Sebenarnya masih menjadi perdebatan kapan tepatnya militer Indonesia mulai mengambil peran dalam politik. Mengingat militer Indonesia lahir dari revolusi kemerdekaan, bukan hasil bentukan negara, ada yang berpendapat TNI sudah sejak awal berpolitik (Connie Rahakundini Bakrie, Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal, 2007:2).

Namun, Jusuf Wanandi dalam “Theory and Practice of Security Sector Reform: The Case of Indonesia” (2003) meyakini militer mulai berperan signifikan dalam perpolitikan Indonesia sejak berlaku Undang-undang Keadaan Darurat Perang (Martial Law) atau Staat van Oorlog en Beleg (SOB) pada 1957 (Bakrie, 2007:2).

Tulisan David Jenkins, “The Evolution of Indonesian Army Doctrinal Thinking: The Concept of Dwifungsi” (dalam South Asia Journal of Social Science, Vol. 11, 1983:14-30), menambahkan bahwa SOB terkait merosotnya pamor demokrasi parlementer serta pergolakan daerah yang bikin hubungan dengan Jakarta memburuk dan akhirnya meledak lewat Pemerintahan Revolusioner Indonesia pada 1958.

Dikutip dari Ulf Sundhaussen (1981) dalam Politik Militer Indonesia 1945-1967, Menuju Dwifungsi ABRI, SOB memungkinkan militer mengeluarkan perintah/peraturan yang menyangkut ketertiban umum dan keamanan ketika kondisi darurat perang. Selain itu, dalam keadaan lebih gawat, militer dapat mengubah ketentuan peraturan umum serta berwenang mengambil tindakan apa pun yang dianggap perlu (hlm. 223).

Penerapan SOB merupakan inisiatif KSAD A.H. Nasution yang disetujui Sukarno mengingat situasi negara semakin gawat lantaran aksi separatis. Bagi Nasution, SOB dibutuhkan karena undang-undang mengenai keadaan darurat nasional yang disebutkan dalam UUD Sementara 1950 belum juga dibuat (A. Malik Haramain, Gus Dur, Militer, dan Politik, 2004:51).

“Jalan Tengah” Jenderal Nasution

Pengesahan UU Darurat Perang memberi kesempatan kepada tentara untuk bertindak lebih jauh lagi. Tentara semakin menjadi penentu serta mendominasi kondisi dalam negeri, bahkan melampaui parlemen dan kekuatan-kekuatan lain (Haramain 2004:53).

Terlebih ketika Jenderal Nasution pada 1958 mengatakan kepada Presiden Sukarno bahwa Angkatan Darat ingin melanjutkan peran itu setelah darurat militer dicabut. Nasution berkata, pihaknya sedang mengembangkan konsep “Jalan Tengah” yang akan memberikan peluang bagi militer, khususnya AD, untuk berperan terbatas dalam pemerintahan sipil.

Konsep “Jalan Tengah”, sebut Nasution, “… memberikan cukup saluran pada tentara kita bukan sebagai organisasi, tetapi sebagai perorangan-perorangan yang menjadi eksponen daripada organisasi kita, (untuk) turut serta menentukan kebijaksanaan negara kita pada tingkat-tingkat yang tinggi.” (Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia, 2007:24).

Salim Said dalam Dari Gestapu ke Reformasi: Serangkaian Kesaksian (2013) menilai posisi TNI saat itu amat defensif menghadapi aksi ofensif Partai Komunis Indonesia dan Sukarno. Dalam keadaan seperti itu, yang tampaknya mungkin dilakukan Nasution adalah menciptakan teori-teori untuk membela peranan dan partisipasi politik tentara.

Dan memang, PKI, juga Sukarno, kemudian terjebak dalam kondisi sulit sesudah Gerakan 30 September 1965. Perkembangan situasi yang frontal itu memperbesar peluang bagi Nasution untuk benar-benar merealisasikan konsepnya.

Terlebih lagi AD berada di atas angin, termasuk banjir simpati ketika sejumlah perwira tingginya tewas dari G30S. Ditambah pengaruh Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) yang menerima Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Sukarno (Arvin Mahardika & Faza Nurul Ulya, UUD 1945 & Amandemen, 2016:75).

Nasution lantas mematangkan konsep “Jalan Tengah” dalam Seminar Angkatan Darat II di Bandung pada 25-31 Agustus 1966. Seminar ini diikuti ratusan peserta, termasuk para perwira senior AD. Momen ini dijadikan Nasution untuk merevisi sekaligus “membersihkan” doktrin AD dari pengaruh komunis.

Maka disepakati dan ditetapkan bahwa Angkatan Darat diperbolehkan menjalankan perannya di luar militer, yaitu “untuk berpartisipasi dalam setiap usaha dan kegiatan masyarakat di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.” (Nugroho Notosusanto, The Dual Function of the Indonesian Armed Forces Especially Since 1966, 1970:12).

Sebenarnya Nasution sudah mencicipi jabatan politik dengan seragam militernya sejak ditunjuk oleh Presiden Sukarno sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan pada 10 Juli 1959 dalam Kabinet Kerja III. Selanjutnya, pada akhir era Sukarno, ia menempati posisi sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sejak 1966, dan berlanjut setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan, hingga 1972.

Dari sinilah “Jalan Tengah” ala Nasution menjadi pembuka bagi militer Indonesia untuk turut berkecimpung di kancah politik praktis, bahkan ikut mengurusi pemerintahan. Nantinya, setelah Soeharto sepenuhnya berkuasa sebagai presiden, konsep ini dilegalkan dan diterapkan dalam kemasan “Dwifungsi ABRI”.

Dwifungsi ABRI: Dalih Militer Berpolitik

Rezim Orde Baru di bawah komando Soeharto membuka ruang seluas-luasnya bagi orang-orang militer untuk menikmati kehidupan politik di dalam pemerintahan, bahkan di sektor-sektor lainnya.

Orde Baru memantapkan Dwifungsi ABRI dengan landasan hukum. Departemen Pertahanan dan Keamanan dalam Dwifungsi dan Kekaryaan ABRI (1978) mengklaim Dwifungsi ABRI "punya dasar hukum yang kuat" karena didukung UUD 1945 serta aturan-aturan dasar yang tidak tertulis dan terwujud dalam praktik penyelenggaraan negara sejak 1945 (hlm. 8).

Lebih rinci, pelaksanaan Dwifungsi ABRI dilegitimasi melalui penetapan dasar hukum yang berkesinambungan, dari Ketetapan MPRS No. II Tahun 1969 hingga Ketetapan MPR No. IV Tahun 1978, juga Undang-undang No. 82 Tahun 1982.

Atas nama Dwifungsi ABRI dengan dukungan dasar hukum yang kuat itu, militer Indonesia mengemban dua tugas utama. Pertama, menjaga keamanan serta ketertiban negara, dan kedua, memegang kekuasaan serta (berhak) mengatur negara. Selain itu, ABRI berperan ganda sebagai "dinamisator sekaligus stabilisator" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Arifin Tambunan, dkk., Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI, 1984:171).

Soeharto sering mempropagandakan Dwifungsi ABRI selama periode kekuasaannya. The Smiling General ini kerap berkata, “Sejalan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai alat pertahanan dan keamanan, maka ABRI harus dapat dengan tepat melaksanakan peranannya sebagai kekuatan sosial dan politik.” (Nazaruddin Sjamsuddin, Jejak Langkah Pak Harto, 1991:129).

Dan memang itulah yang terjadi pada Orde Baru. Bukan hal yang aneh jika ada tokoh militer aktif yang menjabat menteri, gubernur, hingga bupati/walikota. Soeharto tak jarang menunjuk sosok militer mendampinginya sebagai wakil presiden, yakni Umar Wirahadikusumah (1983-1988), Soedharmono (1988-1993), dan Try Sutrisno (1993-1998).

Tak hanya di sektor politik dan pemerintahan, militer berkecimpung di partai politik. Kaum serdadu selama Orde Baru bertebaran di mana-mana, di setiap sendi dan lini kehidupan masyarakat, sebutlah di lembaga atau perusahaan milik negara, peradilan, bahkan di ranah bisnis sebagai tentara merangkap pengusaha.

Sejak Soeharto mundur pada 1998, Dwifungsi ABRI secara bertahap diupayakan untuk dihilangkan, yang berpuncak dengan penghapusan Fraksi TNI/Polri dari DPR pada 2004, menyusul penerapan serupa untuk MPR.

Kendati begitu, kecenderungan orang-orang militer—setidaknya setelah pensiun atau yang terpaksa mundur dari TNI—untuk terjun ke kancah politik tetap saja besar, selain karena memang dinilai punya daya tarik, misalnya oleh partai politik atau lembaga tertentu.

Tanpa embel-embel “Jalan Tengah” ala Nasution atau propaganda Dwifungsi ABRI gaya Soeharto sekalipun, sebagian tokoh berlatar belakang tentara masih bisa menikmati surga politik di negeri ini.

Penulis: Iswara N Raditya

Editor: Fahri Salam