tirto.id - Baca Bagian I: Aktivisme Korporasi: Gimmick Marketing Belaka?

Dalam wawancara dengan Kellog Insight, peneliti dari Northwestern University, Brayden King, menjelaskan bagaimana aktivisme menjadi sesuatu yang normal di Amerika Serikat (AS). Semenjak Civil Rights Movement pada dekade 1950-an dan 1960-an, hak-hak untuk melakukan protes makin sering digunakan. Pada akhirnya, aksi protes sendiri menjadi sesuatu yang lumrah. Dengan demikian, masyarakat secara luas pun semakin peka terhadap isu-isu politik.

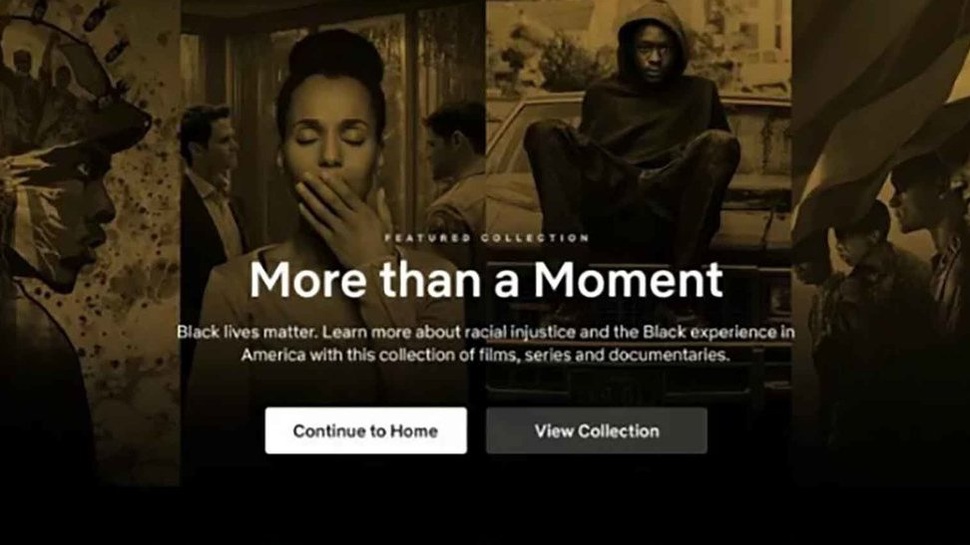

Melompat ke dekade 2010-an, di Amerika semakin sering terjadi protes-protes atas ketidakadilan sosial yang terjadi. Occupy Wall Street dan Black Lives Matter jadi contoh aksi protes yang gemanya terdengar hingga seantero dunia. Tak sedikit yang kontra, memang, tetapi mereka yang mendukung jumlahnya lebih besar.

Berdasarkan temuan Pew Research pada 2020, 67 persen orang dewasa di Amerika Serikat mendukung gerakan BLM. Sementara itu, pada 2011, dukungan untuk gerakan Occupy mencapai angka 59 persen (United Technologies/National Journal Congressional).

Besarnya persentase masyarakat yang woke (melek terhadap isu-isu sosial politik) inilah yang membuat fenomena korporasi aktivisme menjadi jamak. Lewat esainya di The Conversation, pengajar di George Washington University, Cory Maks-Solomon, menyebut bahwa, berdasarkan riset Timothy Werner, sikap korporasi salah satunya memang ditentukan oleh opini publik. Inilah yang memunculkan anggapan sinis bahwa aktivisme korporasi sejatinya tak lebih dari gimmick marketing.

Artinya, korporasi menunjukkan sikap tertentu untuk menarik simpati pasar yang mengalami perubahan. Menurut mereka yang sinis, korporasi hanya menunjukkan dukungan terhadap isu-isu tertentu agar tidak kehilangan konsumen dan/atau bisa mendapatkan konsumen baru.

Akan tetapi, Maks-Solomon, masih dalam esai yang sama, berargumen bahwa ada maksud lain di balik aktivisme korporasi. Ya, soal mempertahankan dan mencari konsumen baru itu memang benar. Namun, korporasi juga terlibat dalam aktivisme untuk memengaruhi kebijakan.

Dalam kasus equal pay di timnas sepakbola perempuan AS, salah satu pemain, Alex Morgan, berkata kepada The New York Times, "[Peran] sponsor amatlah besar karena mereka mampu memberi tekanan lebih besar kepada Federasi Sepak Bola Amerika dibanding kami."

Argumen Maks-Solomon sendiri didasarkan pada hasil riset yang, sampai 8 Juli 2020 silam, masih berlangsung. Salah satu bukti yang disampaikannya adalah ketika CEO Walmart, Doug McMillan, mendesak para pembuat kebijakan di Amerika Serikat untuk memperketat aturan kepemilikan senjata api menyusul penembakan massal di salah satu gerai supermarket tersebut.

Pada 2015, Walmart sudah berhenti menjual senapan serbu yang kerap digunakan dalam penembakan massal. Akan tetapi, menurut Maks-Solomon, aksi itu bukanlah aktivisme korporasi, melainkan wujud dari corporate social responsibility (CSR). Desakan dari sang CEO pada 2019 baru dikategorikan oleh Maks-Solomon sebagai wujud aktivisme.

Sederhananya, aktivisme korporasi adalah CSR yang sudah dieskalasi. Dalam kasus Walmart, ketika berhenti menjual senapan serbu, mereka cuma ingin agar nama perusahaan tidak tercemar. Walmart hanya ingin menjauhkan diri dari industri senjata. Namun, ketika CEO mereka sudah angkat bicara, sikap Walmart beralih dari penjarakan (distancing) menjadi desakan. Mereka secara aktif mengajukan tuntutan kepada para pembuat kebijakan.

Maks-Solomon juga mengungkapkan sebuah fakta menarik.

Dari 2008 sampai 2017, 40 persen dari perusahaan yang ada dalam daftar S&P 500 sudah menunjukkan dukungan terhadap hak-hak LGBTQ+, imigrasi, serta keadilan rasial. Selain itu, perusahaan-perusahaan lainnya pun tidak secara terbuka menyatakan dukungan terhadap konservatisme.

Lalu, mengapa aktivisme korporasi seperti ini jadi barang lumrah?

Nah, soal ini, ada dua faktor utama yang ditemukan oleh Maks-Solomon. Pertama, karena aktivisme rupanya tidak berpengaruh pada performa perusahaan di lantai bursa saham. Kedua, karena perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivisme dipimpin oleh seorang liberal seperti Apple (Tim Cook) dan Starbucks (Howard Schultz).

Nah, bagi seorang CEO seperti Cook atau Schultz, dorongan untuk melakukan aktivisme datang dari dua penjuru. Yakni, konsumen dan karyawan. Ketika sebuah perusahaan menyasar konsumen anak muda dan memiliki karyawan yang heterogen, perusahaan tersebut lebih mungkin untuk terlibat dalam aktivisme korporasi.

Maks-Solomon membagi aktivisme korporasi jadi dua: hard activism dan soft activism. Contoh hard activism adalah melakukan lobbying serta memberikan kontribusi langsung terhadap organisasi-organisasi advokasi. Sementara, contoh soft activism adalah ketika sebuah perusahaan menyatakan sikap di media sosial atau rilis pers.

Menurut Maks-Solomon, ada satu hal yang mempengaruhi apakah sebuah perusahaan akan melakukan hard atau soft activism. Semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam aktivisme suatu isu, kecenderungannya adalah perusahaan-perusahaan dalam lingkaran itu lebih memilih soft activism. Sebaliknya, semakin sedikit perusahaan yang terlibat, semakin besar kecenderungan untuk melakukan hard activism.

Contoh fenomena ini adalah kampanye mendukung hak-hak LGBTQ+ dari Target dan Sempra Energy. Dua perusahaan ini adalah pelopor dalam perjuangan tersebut. Ketika belum ada perusahaan lain yang menyuarakan dukungan terhadap hak-hak LQBTQ+, Target dan Sempra Energy menjadi pembuka jalan.

Sempra Energy, misalnya, secara aktif mensponsori organisasi karyawan skala lokal, melaksanakan program mentoring, serta menggelar pelatihan-pelatihan untuk mengajarkan inklusivitas. Atas aksinya ini, Sempra Energy pun sudah kerap mendapatkan penghargaan, salah satunya dari Human Rights Campaign yang menobatkan mereka sebagai "Tempat Kerja Terbaik untuk Kesetaraan LGBTQ".

Dari itu semua, Maks-Solomon pun berani menyimpulkan bahwa, sesungguhnya, aktivisme korporasi memang bukan gimmick pemasaran belaka. Ada kegelisahan yang sungguh-sungguh mendasari sikap mereka. Dengan demikian, sikap yang ditunjukkan beberapa perusahaan bisa dikategorikan sebagai perbuatan tulus untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik.

Editor: Nuran Wibisono