tirto.id - Bau sangat menyengat, seperti campuran sayuran busuk dan fermentasi air got berusia ratusan tahun, menyambutku ketika melangkah masuk ke TPA Burangkeng di Bekasi, Jawa Barat di satu pagi yang lembab awal Juli lalu. Kendati sudah memakai dua masker, tetap saja bau itu merangsek ke lubang hidung.

Dari kejauhan pula aku melihat sampah yang menggunung mencapai puluhan meter. Truk-truk besar dari seantero Jakarta mengantre masuk, menunggu giliran untuk menurunkan muatan. Sementara para pemulung, dengan keranjang bambu besar di punggung dan kait besi di tangan, sibuk mengerumuni tumpukan sampah dengan mata nyalang mencari limbah plastik yang bisa dijual kembali. Seolah tengah mencari harta karun.

Beberapa langkah dari gerbang, Bagong Suyoto tengah duduk di sebuah warung angkringan sambil merokok, bersama beberapa petugas sampah yang tengah bersantai. Selama lebih dari dua dekade, pria 50-an tahun itu suka berurusan dengan sampah lantaran prihatin dengan kondisi TPA yang berada tak jauh dari rumahnya. Hingga akhirnya Bagong mendirikan Komisi Persampahan Nasional (KPNas) yang mengadvokasi perbaikan manajemen limbah. Karena pekerjaannya itu pula, Bagong kerap keluar-masuk TPA di seantero Bekasi, mengecek praktik pembuangan sampah di sana.

Sejak awal pandemi, Bagong menyadari kemunculan sampah medis di beberapa TPA yang menurutnya “mengalami peningkatan signifikan” jika dibandingkan masa sebelum pandemi. Bermacam sampah medis, seperti sarung tangan, jarum suntik, botol infus dan selangnya, masker, serta APD kerap ditemukan bercampur dengan sampah biasa.

Setelah berbasa-basi, Bagong mengajak saya masuk ke dalam TPA. Mengenakan kaos polo, celana jins hitam, serta sepatu bot lusuh bernoda lumpur, Bagong berjalan gesit di atas jalanan becek dengan air lindi yang menghitam. Dia menembus tumpukan sampah, tak menghiraukan bau atau rasa jijik.

Baru berjalan sebentar, mata Bagong menangkap onggokan kantong cuci darah dan infus beserta selangnya terserak di dekat sebuah gudang. Dia kemudian berjongkok dan meraih limbah tersebut lalu memeriksanya, sebelum mengambil foto dengan ponselnya untuk dokumentasi.

“Ini kayaknya masih banyak lagi di sini,” katanya sambil menggelengkan kepala. “Ini seperti baru dipakai ya. Baru dibuang ini.”

Melangkah lagi menuju zona I yang tak jauh dari gerbang TPA, kami menemukan alat bekas rapid tes Covid-19 yang berceceran, beserta beberapa sarung tangan medis. Limbah tersebut tidak dikumpulkan dalam satu plastik khusus dan lebih sering berserakan. Sulit melacak dari mana limbah tersebut berasal. Ada kemungkinan sampah medis tersebut berasal dari rumah tangga. Namun Bagong mengatakan, tak menutup kemungkinan ada fasilitas kesehatan yang tak bertanggung jawab dan membuang limbahnya ke TPA.

Entah berapa banyak lagi timbunan sampah medis yang ada di gunung sampah itu. Tak ada yang tahu.

Rumah Sakit Kewalahan

Bicara peraturan, limbah medis, termasuk limbah berbahaya dan beracun (B3), yang berasal dari fasilitas kesehatan (faskes) harus dimusnahkan dengan insinerator. Jika faskes tidak mampu atau tidak memiliki insinerator, mereka wajib menggunakan jasa perusahaan swasta untuk pengolahan limbah B3.

Saya pun mendatangi Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) di Depok, Jawa Barat yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 buat. Ini untuk mencari tahu sejauh apa limbah medis meningkat. Dari total 160-an pasien, 80 persennya adalah pengidap COVID-19.

Saat itu adalah fase awal penyebaran varian Delta yang mematikan di Indonesia—yang mendorong lonjakan kasus hingga 50,000 per hari. Tak ayal Indonesia sempat menjadi episentrum varian Delta di Asia, menggantikan India. Saya tak bisa menyembunyikan rasa takut ketika harus berada di lapangan. Peralatan pencuci tangan selalu siaga di kantong. Sementara masker wajib dobel. Saya mencoba tetap memberanikan diri, tentu dengan protokol ketat isolasi mandiri usai liputan.

Seperti hampir semua rumah sakit di Jakarta, RSUI mengalami lonjakan rawat inap hingga banyak pasien yang harus masuk ke daftar tunggu. Tak jarang pasien terpaksa ditolak lantaran tak ada kamar kosong.

Saya bertemu kepala unit sanitasi RSUI bernama Siti Kurnia Astuti di lobi gedung rawat inap. Siti mengatakan, timbulan sampah medis di RSUI mencapai lebih dari empat kali lipat dibandingkan masa sebelum pandemi. Setidaknya, kata dia, sekira 300 kilogram sampah medis dihasilkan setiap harinya, atau lebih kurang 10 ton per bulan.

Di ruang perawatan pasien COVID-19, kami melihat para petugas kesehatan dengan APD lengkap lalu lalang. Para petugas yang mengurus limbah medis mendorong bak sampah berwarna merah, tanda isinya berbahaya. APD tersebut hanya boleh dipakai satu kali, sebelum akhirnya menjadi limbah.

“Semua sampah yang dihasilkan [pasien] termasuk sebagai sampah infeksius,” tutur Siti. “Misalnya ada sisa makanan dari pasien infeksius, maka itu juga termasuk sebagai sampah medis.”

Siti mengajak saya ke fasilitas penyimpanan sampah medis di samping gedung. Puluhan kantong plastik berwarna kuning dengan tulisan bahaya hayati menumpuk di ruang penyimpanan. Sampah tersebut biasanya diambil oleh perusahaan jasa pengolah tiga kali dalam seminggu. Pihak RSUI, kata Siti, memang memiliki insinerator, akan tetapi tengah rusak sejak beberapa bulan lalu.

Untuk setiap kilogramnya, RSUI membayar Rp10.000 kepada perusahaan pengolah limbah. Itu berarti RSUI harus membayar sekitar Rp3 juta per hari atau Rp90 juta per bulan. Penggunaan insinerator memang lebih murah, kata Siti.

Peningkatan Tajam Timbulan Limbah Medis dan Ancaman Krisis Iklim

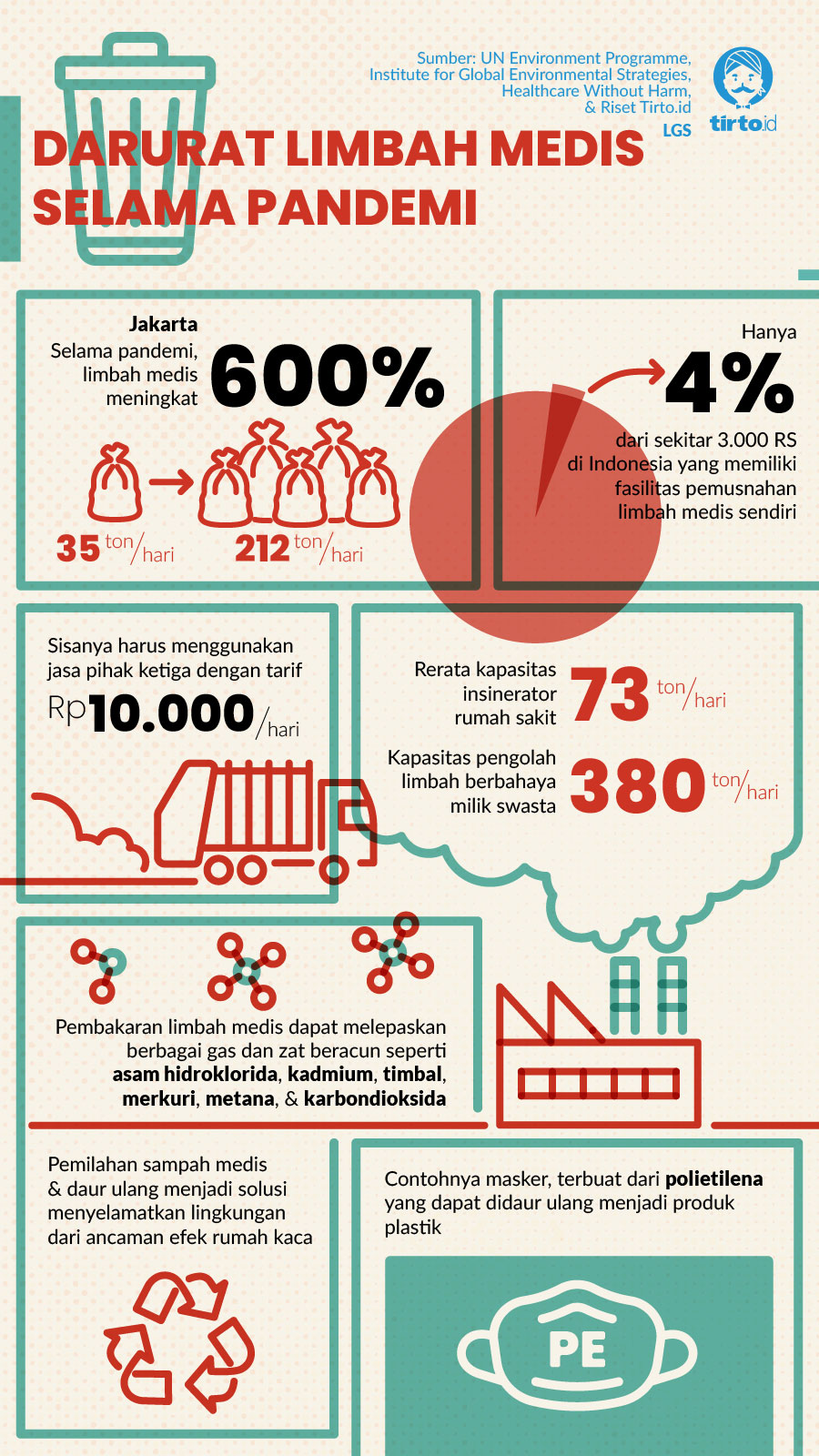

Hanya sekitar empat persen dari sekira 3.000 rumah sakit di Indonesia yang memiliki fasilitas pemusnahan limbah medis. Sisanya, mengandalkan jasa pihak ketiga untuk mengurus limbahnya. Tak sedikit pula klinik atau rumah sakit yang kedapatan membuang limbahnya serampangan.

Februari lalu, polisi menangkap pria yang membuang limbah medis Covid-19 di tempat pembuangan sementara di Kota Bogor. Limbah tersebut berasal dari Flobamora Visco Mandiri, sebuah klinik yang berada di Depok. Di Bali, sebuah klinik rapid tes, diduga juga membuang sampah medisnya secara sembarangan.

Berdasarkan data UN Environment Programme dan Institute for Global Environmental Strategies, di Jakarta saja, kenaikan jumlah limbah medis melesat lebih dari 500 persen dibandingkan masa sebelum pandemi. Diperkirakan ada 35 ton limbah medis yang dihasilkan per hari sebelum pandemi. Jumlah tersebut naik hingga 212 ton per hari.

Angka tersebut amat jauh dari hitung-hitungan pemerintah—yang mencatat adanya sekira 20.000 ton limbah medis sepanjang Maret 2020 hingga Agustus 2021. Pemerintah mengklaim hanya sekira 400 ton sampah medis yang dihasilkan di Indonesia, naik sekira 30 persen dari era sebelum pandemi.

Masalah jadi lebih pelik ketika hanya ada 14 perusahaan swasta pengolah limbah berbahaya di Indonesia yang terdaftar di KLHK pada tahun 2020; 10 berada di Jawa, dua di Kalimantan, serta masing-masing satu di Sumatera dan Sulawesi.

Sepanjang pandemi pula banyak limbah medis yang ditemukan mengapung di sungai-sungai hingga ke Teluk Jakarta.

Dari catatan pemerintah, insinerator milik rumah sakit hanya mampu menampung sekira 70 ton limbah per hari. Sementara insinerator milik pihak ketiga mampu menampung 380-an ton per hari.

Permasalahan utamanya, bagaimana insinerator itu sendiri bekerja? Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Medrilzam mengatakan, pembakaran limbah medis yang tak sesuai prosedur justru akan menambah masalah pada polusi udara maupun abu beracun sisa pembakaran. Medrilzam menemukan banyak rumah sakit yang mengoperasikan insinerator jauh dari standar kesehatan dan lingkungan, yang memicu peningkatan emisi karbon dan krisis iklim.

“Kebanyakan malah seperti tungku,” kata Medrilzam dalam diskusi daring bersama Change.org, Agustus lalu. “Kalau tidak mau mencemari lingkungan dengan gas karsinogenik minimal suhu pembakaran itu 1.000 derajat celcius, atau sekurang-kurangnya 700 derajat celcius meski itu agak berisiko. Dengan tungku paling cuma 300-400 derajat celcius dan itu berbahaya.”

Belum ada konvensi internasional yang mengatur soal manajemen limbah medis, menurut LSM internasional Health Care Without Harm. Sehingga kebijakan tergantung pada masing-masing negara.

Lebih lanjut, masih menurut Health Care Without Harm, setidaknya separuh populasi dunia terancam dari imbas lingkungan dan kesehatan dari limbah medis. Pembakaran limbah medis yang tak sesuai prosedur dapat melepaskan berbagai macam gas dan bahan beracun seperti asam hidroklorida, dioksin dan furan, serta timbal, kadmium, dan merkuri. Belum lagi karbondioksida dan metana yang memicu efek rumah kaca.

Daur Ulang Menjadi Solusi

Industri kesehatan memang rumit. Persoalan menolong orang secepatnya kadang tidak selalu berjalan beriringan dengan menyelamatkan lingkungan. Sebabnya, banyak peralatan medis yang dibuang sekali pakai.

Salah satu solusi mangkus agar tidak mencemari lingkungan adalah pemilahan dan daur ulang limbah medis sekali pakai, termasuk masker.

Akbar Hanif Dawam Abdullah dari Pusat Penelitian Fisika LIPI menyadari bahwa masker sekali pakai mengandung polietilena (PE). Umumnya, ditemukan dalam semua produk plastik sehari-hari. Itu berarti, logikanya, masker dapat didaur ulang menjadi produk plastik baru.

Di laboratoriumnya yang padat oleh alat penelitian di lingkungan LIPI Bandung, Dawam, panggilan akrabnya, sibuk mengolah masker menjadi pot hidroponik bersama timnya saat saya temui.

Ide mengolah limbah masker datang satu hari ketika Dawam tengah berjogging. Saat itu awal pandemi, Dawam menyadari banyaknya masker yang berserakan di jalanan. Sejak saat itu, Dawam, yang mempelajari bioplastik, mulai meneliti bahan dasar masker. Ia menemukan bahwa masker terbuat dari serat plastik halus yang dapat dilelehkan dan diubah menjadi biji plastik.

“Indonesia mempunyai 270 juta penduduk, anggaplah setengahnya menggunakan masker, itu ada sekitar 130 juta. Anggaplah misalkan mereka berganti tiap hari itu sudah berapa… kami hitung-hitungan kasar saja itu rasanya sudah di atas 100 ton per hari,” tutur Dawam.

Prosesnya tergolong sederhana, masker yang terkumpul kemudian disterilkan menggunakan larutan alkohol atau pemutih pakaian. Setelah dikeringkan, masker tersebut dimasukkan ke dalam oven khusus yang mengubah masker menjadi pasta plastik, sebelum mengeras dan dicacah menjadi biji plastik.

“Masker-masker itu kan belum kita dengar solusi yang sudah terimplementasikan di dalam recycle-nya. Artinya apa? Masker itu dipakai tiap hari kemudian hilang berarti kan ujungnya ada di TPA begitu kan. Saya tiap hari jogging, pagi sore itu saya selalu melihat masker-masker ini berceceran di mana-mana,” kata Dawam.

Kendati telah menunjukkan temuannya kepada pemerintah, metode Dawam belum sepenuhnya terimplementasi baik dari pihak swasta maupun pemerintah sendiri. Padahal biji plastik tersebut memiliki nilai ekonomis jika dijual kembali ke produsen produk plastik.

Dalam pandangan saya pada akhirnya kita menunggu semacam regulasi yang bukan hanya mempersilakan tapi mendorong. Karena nampaknya UKM-UKM daur ulang ini menunggu juga untuk mengolah limbah masker ini,” tutur Dawam.

==========

Reportase ini adalah bagian dari investigasi Darurat Limbah Medis Asia bersama 101 East didukung oleh Judith Neilson Institute for Journalism.

- Membakar Rumah Tuhan: Negara Gagal Lindungi Keberagaman di Sintang

- Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang, 9 Orang jadi Tersangka

- Di Sangihe Cukong Berpesta, Pemda Cuci Piring, Rakyat Melawan

- TNI AD di Mata Petani Urut Sewu: Penjajah Perampas Tanah

- Di Balik PON XX Papua: Mahasiswa Digusur & Sengketa Masyarakat Adat

Penulis: Adi Renaldi

Editor: Dieqy Hasbi Widhana