tirto.id - Tewasnya Haringga Sirla, 23 tahun, pada Minggu (23/9/2018) adalah awan gelap bagi sepakbola Indonesia. Haringga, yang datang untuk mendukung tim kesayangannya, Persija Jakarta, bertanding melawan rival bebuyutan, Persib Bandung, nyatanya harus menjadi korban keberingasan sejumlah pendukung tuan rumah.

Kejadian ini semakin menambah panjang daftar insiden serupa. Save Our Soccer (SOS) mencatat, sejak 1995 hingga November 2016, jumlah suporter klub sepak bola yang tewas mencapai sebanyak 53. Ada yang tewas lantaran perseteruan suporter beda klub, tapi ada pula yang justru menjadi korban pertikaian antar-pendukung klub yang sama, juga tidak sedikit karena kecelakaan.

Rivalitas klub bola dan barisan pendukungnya seperti yang terjadi antara Persib dan Persija ini bisa dengan mudah dijumpai di belahan bumi lainnya. Persib dan Persija bukanlah satu-satunya kasus. Di Argentina, misalnya, terdapat perseteruan antara Boca Juniors dan River Plate. Ada pula Partizan Belgrade dan Red Star di tanah Serbia. Di Turki, muncul persaingan keras Fenerbahce melawan Galatasaray.

Segala perseteruan itu punya karakteristik sama: bertahan dalam waktu panjang dan yang terlibat di dalamnya rela bersimbah darah demi kehormatan, juga ambisi meraih kejayaan lebih dibanding sang rival.

Di Mesir, Lebih Kompleks

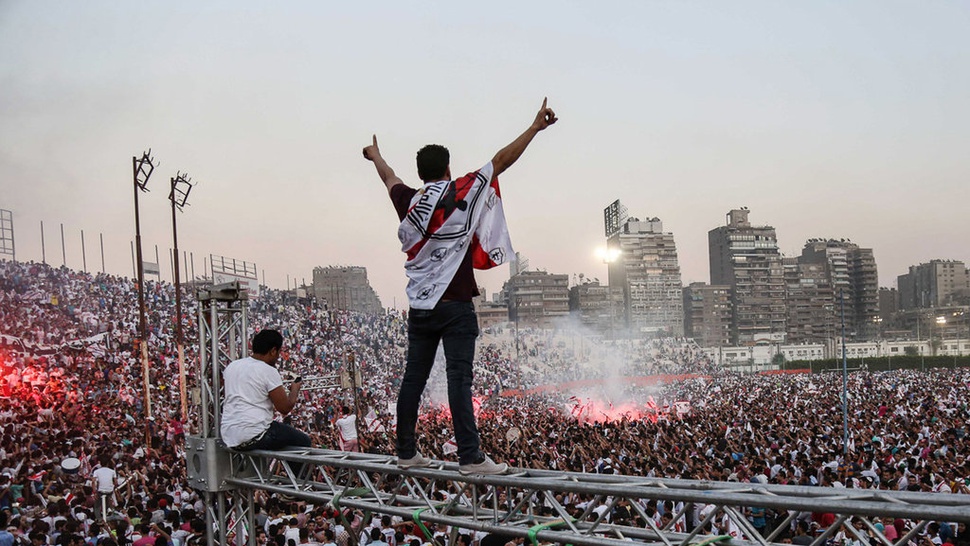

Pemandangan serupa juga tersaji di Mesir. Di negeri Piramida itu, ditulis FourFourTwo, rivalitas bola diwakili dua klub ibukota, Zamalek dan al-Ahly. Kedua klub ini punya riwayat historis panjang, kompleks, serta merepresentasikan dua wajah berbeda, yang dalam perkembangannya menjadi gambaran umum sepakbola Mesir serta salah satu rivalitas terpanas di dunia.

Zamalek dibentuk pada 1911. Klub ini dekat dengan kalangan monarki dan elit Inggris sampai kelompok ekspatriat. Sementara al-Ahly adalah kebalikannya. Didirikan dua tahun lebih dulu, al-Ahly merupakan wajah dari kelompok nasionalis yang menuntut kemerdekaan dari tangan kolonialisme Inggris.

Selepas pertandingan pertama dilangsungkan, pada 1917, rivalitas al-Ahly dengan Zamalek melebar hingga urusan di luar sepakbola. Masing-masing klub dijadikan mesin politik para penguasa. Ketika Raja Farouk duduk di singgasana, ia menggunakan Zamalek sebagai alat pencitraan dirinya. Situasi kemudian berubah pada 1952 tatkala ia digulingkan militer. Pemerintah yang berkuasa waktu itu, dikomandoi Jenderal Nasser, memilih al-Ahly sebagai klub kesayangan.

Memasuki dekade 1970an, tensi rivalitas kian mendidih. Perbedaan ideologi kedua klub turut mendorong fanatisme suporter ke titik yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kecintaan (berlebih) terhadap klub tak jarang diejawantahkan dengan aksi kekerasan, termasuk bentrok antar-pendukung.

Pada 1966, laga Zamalek melawan al-Ahly terpaksa dihentikan karena kerusuhan. Lapangan bola tiba-tiba jadi medan baku hantam antara militer dan pendukung kedua klub. Efeknya tidak main-main: jalannya Liga Mesir dihentikan selama kurang lebih lima tahun. Semenjak itu, laga Zamalek dan al-Ahly identik dengan adu fisik, ledakan bom molotov, hingga kematian pendukung dari kedua kubu.

Fakta bahwa kedua klub sama-sama punya prestasi mentereng turut mendorong kedua pendukung kian brutal dalam merisak satu sama lain. Zamalek tercatat telah menjuarai Liga Mesir sebanyak 12 kali dan Liga Champions Afrika 5 kali. Sedangkan al-Ahly, sukses memenangkan kompetisi liga sebanyak 37 kali dan Liga Champions Afrika sebanyak 8 kali.

Pertarungan pendukung kedua kubu terus berlangsung sampai sekarang.

Bersatu Mendongkel Mubarak

Dengan persaingan sedemikian rupa, terasa kecil kemungkinan al-Ahly dan Zamalek akan mencapai titik damai. Namun, anggapan tersebut sirna kala rezim Hosni Mobarak, yang telah berkuasa selama tiga dekade, dipaksa mundur oleh hampir seluruh masyarakat Mesir. Di momen inilah pendukung al-Ahly dan Zamalek memalingkan sejenak rivalitas yang ada dan menggantinya dengan teriakan “Ganti Mubarak!”

Ziad Assem Naboulsi dalam “More than Just Chanting: The Role of the Egyptian Football Ultras in Authoritarian Regime Breakdown the Case of Ultras Ahlawy” (PDF, 2014) menjelaskan bersatunya kedua ultras, Ahlawy dan White Nights, dalam agenda politis yang kelak dirayakan sebagai “Arab Spring” itu dilandasi sikap muak atas pemerintahan Mubarak. Di bawah rezim Mubarak, rakyat Mesir sengsara. Kesejahteraan tak tercukupi, represi terjadi di mana saja, dan kekuasaan negara makin absolut.

Dari situ, ultras, yang mulanya menolak untuk terjun dalam aksi politis, kemudian mengubah haluannya. Tujuan mereka bukan lagi nama besar klub, melainkan mendongkel Mubarak dari tahta kekuasaan.

Hal ini dibuktikan pada 25 Januari 2011 tatkala di Tahrir Square mereka berdiri di garda terdepan barisan demonstran. Mereka jadi tameng, memobilisasi massa, melawan aparat yang dicitrakan sebagai simbol kekuasaan otoriter Mubarak, dan tak henti-hentinya menyanyikan lagu anti-pemerintahan. Facebook memang punya andil besar dalam memantik api revolusi. Namun, tanpa barisan ultras, api tersebut mungkin tak akan berkobar begitu dahsyat.

“Bukan serikat pekerja, bukan partai politik,” kata Assad, pemimpin Ultras Ahlawy, kepada Al Jazeera. “Tapi, ultras sepakbola yang diisi para pemuda, dalam jumlah besar yang dapat memobilisasi diri dengan cepat. Mereka [aparat] takut pada kami.”

Kerja keras ultras membuahkan hasil. Mubarak berhasil digulingkan dan harapan untuk mendapatkan pemerintahan yang jauh lebih baik berdiri di hadapan mata.

Usai Arab Spring, kendati rivalitas masih terasa, perhatian kedua kubu tak melulu berkutat pada siapa yang lebih besar, siapa yang lebih hebat. Mereka sepakat untuk menambahkan daftar musuh bernama aparat dan pemerintahan yang lalim.

Ihwal ini bisa dilihat pada insiden yang terjadi pada 1 Februari 2012. Waktu itu, kerusuhan besar terjadi di Stadion Port Said. Kerusuhan muncul selepas pertandingan antara al-Masry kontra al-Ahly di Liga Premier Mesir. Korban tewas sebanyak 74 orang dan 500 orang lainnya luka-luka. Insiden tersebut menjadi tragedi terbesar dalam sejarah sepakbola Mesir—juga salah satu kerusuhan sepakbola paling mematikan di dunia.

Pertandingan berkesudahan 3-1 untuk kemenangan sang tuan rumah. Namun, begitu peluit tanda pertandingan berakhir dibunyikan, serta merta seluruh pendukung al-Masry memburu para suporter al-Ahly. Bersenjatakan pisau, mereka menyerang secara membabi-buta.

Sebenarnya, terdapat polisi anti-huru-hara di stadion. Namun, mereka terlihat membiarkan peristiwa berdarah tersebut terjadi di depan mata. Menurut seorang anggota komite wanita Federasi Sepakbola Mesir (EFA), Daia Salah, penyerangan tersebut sudah direncanakan. Pihak keamanan sudah mengetahui itu. Belum lagi kicauan orang-orang di Twitter sebelum pertandingan.

Pasca-insiden berdarah itu, alih-alih saling menyalahkan satu sama lain, para ultras, mengutip Hurriyet Daily News, justru sepakat menuduh pemerintah dan militer berada di balik tragedi Port Said karena ingin balas dendam terhadap peristiwa di Tahrir Square pada awal 2011. Mereka beranggapan tak mungkin para suporter bisa masuk begitu saja ke stadion dengan membawa senjata tajam.

Pada akhirnya, memutus rantai kekerasan suporter sepakbola, lebih-lebih yang terlibat rivalitas panas nan panjang macam Persib dan Persija, tidak semudah membalik telapak tangan. Namun, setidaknya, dari kasus Zamalek dan al-Ahly, ada gambaran bahwa ketegangan antar-suporter dapat ditepikan dan menyatukan suara untuk melawan musuh yang lebih besar.

Musuh bersama itu bisa berupa sistem pertandingan yang tak adil, industri tak profesional, atau organisasi induk olahraga yang terkorupsi politik praktis.

Editor: Maulida Sri Handayani