tirto.id - Abbas, pengungsi 23 tahun dari Afghanistan, tidak ingat kapan terakhir kali ia tidur nyenyak. Yang ia ingat, sejak menginjak usia kepala dua, dia mengalami gangguan tidur nyaris setiap hari.

“Terus kepikiran mama di rumah,” kata Abbas sambil mengusap air mata. “Belakangan kondisinya sakit. Mungkin juga sekarang daya penglihatannya sudah memburuk.”

Waktu Abbas duduk di kelas 4 SD, ayahnya meninggal. Kehilangan tulang punggung keluarga memaksa Abbas berhenti sekolah. Ia lantas bekerja sebagai penggembala ternak milik tetangga.

Ibunya tidak bisa membiayai sekolah, sebab terbentur larangan bagi perempuan di desa untuk bekerja. Meski demikian, sang ibu tetap berusaha mencari pemasukan dengan menjadi penjahit di rumah. Pekerjaan itu pun, rasanya jauh dari kata cukup untuk menghidupi keluarga. Pesanan rata-rata cuma datang dua kali dalam setahun.

“Aku satu-satunya harapan keluarga,” katanya.

Sayangnya tidak ada harapan tersisa di desanya. Begitu juga negaranya. Sejak perang Soviet-Afghan berkecamuk di akhir 1970-an hingga masuknya pasukan koalisi yang dipimpin AS pada akhir 2001 menyusul kampanye war on terror yang dicanangkan presiden Bush pasca 9/11, kedamaian seperti halnya barang langka. Pasukan Taliban, yang terus berusaha mengumpulkan kekuatan untuk mendirikan emirat Islam (hingga berhasil merebut Kabul pada Agustus 2021 menyusul hengkangnya pasukan AS dan NATO), kerap melakukan tindakan opresif dan pembersihan etnis terhadap berbagai suku di pinggiran Afghanistan.

Sang ibu kemudian memaksa Abbas keluar dari Afghanistan agar ia dapat memiliki kehidupan yang lebih baik; melanjutkan sekolah dan memiliki penghasilan. Perjumpaan terakhir Abbas dengan ibunya terjadi pada awal 2014. Beberapa saat sebelum ia menempuh 8 jam perjalanan darat menuju kota Kabul, untuk tinggal sejenak di rumah seorang paman.

Pamannya lantas mengatur strategi agar Abbas dapat keluar dari Afghanistan. Ia menemui salah seorang penyelundup dan membayar beberapa afghani demi memberangkatkan Abbas.

“Dia kasih uang ke orang yang bantu aku berangkat ke sini (Indonesia),” tutur Abbas.

Abbas tak pernah menyangka pada usia 14, ia akan menempuh perjalanan ribuan kilometer bersama sekumpulan orang yang tak pernah dikenalnya. Benaknya dipenuhi bermacam pertanyaan.

Apakah aku akan hilang? Bagaimana aku bakal hidup? Aku mau ke mana sebenarnya?

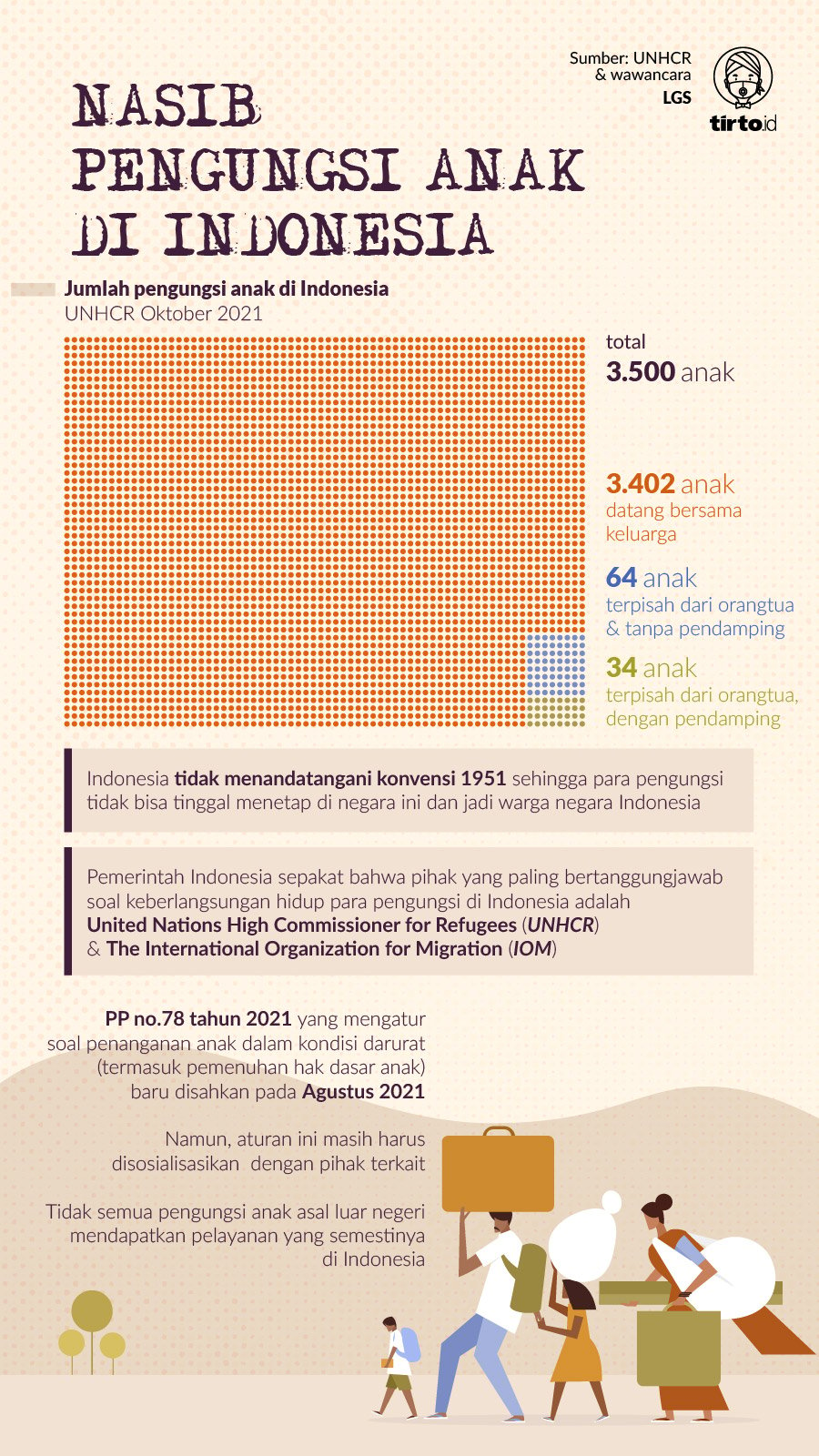

Abbas adalah salah satu dari ribuan pengungsi anak asal luar negeri yang tiba di Indonesia. Menurut catatan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) pada Oktober 2021, di Indonesia ada sekira 3.500 pengungsi anak dari berbagai negera. Sebagian besarnya yakni 3.402 anak datang bersama keluarga. Dari angka tersebut, sebanyak 64 anak terpisah dari orang tua dan tanpa pendamping. Sementara 34 anak lainnya terpisah dari orangtua namun datang bersama dengan pendamping.

Mereka berasal dari beberapa negara yang berkonflik dan marak terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti Afghanistan, Somalia, Sudan, dan Myanmar.

Bagi mereka, Indonesia adalah negara transit karena pemerintah tidak menandatangani Konvensi Terkait Status Pengungsi 1951. Artinya, para pengungsi dari negara lain tidak bisa tinggal menetap dan menjadi warga negara Indonesia.

Dari Kabul, Abbas kecil transit di India selama dua minggu, sebelum terbang menuju Malaysia. Tiga hari di Malaysia, Abbas melanjutkan perjalanan menggunakan perahu motor menuju Pekanbaru, Riau. Perjalanan itu dilakukan pada malam hari. Kemungkinan untuk menghindari patroli otoritas di Selat Malaka.

“Rasanya susah sekali,” kenangnya.

Dari Pekanbaru, bersama para pengungsi lainnya, ia datang ke Jakarta untuk mendaftarkan diri ke kantor UNHCR, dengan harapan untuk segera mendapat status pengungsi dan ditempatkan di negara ketiga.

Kenyataannya, status pengungsi baru didapat dua tahun kemudian dan selama itu pula ia tinggal berpindah-pindah, dari Bogor hingga Manado hingga Tanjung Pinang.

“Otakku sudah kayak orang 70 tahun. Aku susah ingat sudah pindah ke mana saja. Banyak lupa,” katanya, dengan bahasa Indonesia yang lancar, hasil interaksi bertahun-tahun dengan warga lokal.

Selama itu pula Abbas melupakan dunia pendidikan. Di sebuah negara asing, yang kini menjadi rumah sementaranya, pendidikan bukanlah prioritas. Abbas hanya memikirkan cara bertahan hidup, sembari berupaya merawat impian masa depan. Selama tinggal di Indonesia, Abbas dan mungkin banyak pengungsi anak lain, seolah tak terjamah oleh institusi pendidikan.

“Setiap hari kerjanya ya cari tempat berteduh dari panas dan hujan,” tutur Abbas.

Pengungsi anak dan minimnya fasilitas rumah aman

Kedua tangan R tak henti memutar botol minum di genggamannya. Bocah 14 tahun itu duduk tegak di kursi. Matanya terpaku pada botol minum itu. Hanya sesekali ia menatap saya saat menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Jawabannya singkat. Dari sorot matanya, R telah mengalami kehidupan yang berat. Ada banyak cerita yang selama ini ia pendam.

R datang dari Afghanistan dan sudah hampir tiga tahun ada di Indonesia.

Perbincangan singkat kami berlangsung di dalam ruang rapat group home - sebutan untuk tempat tinggal khusus pengungsi anak yang tidak didampingi atau terpisah (UASC) yang dikelola lembaga Church World Service (CWS) sejak 2014.

Rokky, Project Officer CWS, bercerita bahwa R termasuk anak yang beruntung karena langsung dirujuk untuk tinggal di group home pada hari yang sama ketika ia tiba di Jakarta untuk meregistrasikan diri di kantor UNHCR. Hal yang tidak dialami Abbas dan sejumlah pengungsi anak lain.

“Ini group home satu-satunya di area Jabodetabek yang menampung UASC,” kata Rokky. Menurutnya, keterbatasan jumlah group home bisa jadi salah satu penyebab sejumlah UASC luput mendapat perlindungan dan bantuan untuk hidup layak selama di negara transit.

Di group home, R tinggal bersama 17 teman sebaya. Sebetulnya, rumah bertingkat itu berkapasitas 40 anak. Sejak pandemi, beberapa anak sudah melewati usia 17 dan harus keluar group home. Selain itu belum ada rujukan dari UNHCR.

“Tidur, makan, masak, nonton video, sedikit belajar, main PUBG,” kata R menceritakan aktivitas sehari-hari. Pembicaraan kami siang itu didampingi seorang kawan R yang bertugas jadi penerjemah dialek Hazaragi— dialek bahasa Persia yang dituturkan etnis Hazara.

Di group home tidak ada jadwal aktivitas yang begitu padat. Kegiatan yang rutin diselenggarakan adalah kelas belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, komputer, dan matematika. Setiap hari setidaknya mereka belajar satu atau dua mata pelajaran. Ada pula kelas keterampilan seperti memotong rambut, memasak, hingga keterampilan otomotif. Selain itu, ada waktu untuk berolahraga bersama.

“Aku suka belajar bahasa Inggris tapi lebih enak belajar kalau kelasnya lebih sering.” ujar R.

Andra, Project Manager CWS bilang bahwa ada kalanya tim CWS bertanya kepada anak-anak tentang keterampilan apa yang ingin mereka pelajari. Di group home, anak-anak ini didampingi pekerja sosial yang bertugas memantau kondisi mereka mulai dari kesehatan fisik, mental, hingga kebutuhan yang sangat domestik seperti memastikan kelancaran koneksi internet.

“Apa kamu senang tinggal di sini?” tanya saya.

“Enggak,” jawab R tegas. Sorot matanya menyiratkan itu adalah jawaban sepenuh hati.

“Pendidikan itu hak kesekian”

Sejumlah aktivis yang fokus pada isu pengungsi pernah mendorong pemerintah untuk meratifikasi konvensi 1951. Tapi akhirnya mereka menyerah. “Kami sadar keinginan itu semacam utopia,” kata Rizka yang pernah menjabat sebagai ketua SUAKA - sebuah lembaga yang mengadvokasi hak pengungsi.

Dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan akhir November lalu, Achsanul Habib, Direktur Hak Asasi Manusia dan Keamanan Kementerian Luar Negeri, berulang kali menekankan bahwa pemerintah Indonesia sudah memberikan yang terbaik dengan mengizinkan para pencari suaka dan pengungsi tinggal sementara di Indonesia.

Di samping itu, pemerintah juga merasa sudah melakukan upaya maksimum untuk melindungi pengungsi lewat diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 terkait prosedur penyelamatan pengungsi dan penampungan pengungsi .

Pemerintah sepakat bahwa soal pemenuhan kebutuhan hidup dan keperluan lain dari para pengungsi jadi tanggung jawab badan PBB yang mengurus soal pengungsi yakni UNHCR dan IOM.

“Jadi jangan kebalik ya. Mereka yang di depan, kami pemerintah di belakangnya. Mendukung,” kata Achsanul.

Namun kalimat ‘tinggal sementara di Indonesia’ juga merupakan konsep waktu yang tak bisa dikuantifikasi, jika tidak mau dibilang memberikan harapan semu. Berapa lama mereka harus menghabiskan kehidupannya di negara yang tak memberikan kehidupan layak dan harapan? Berapa lama 'sementara' itu? 5 tahun? 10 tahun?

Bila bicara soal pengungsi anak, semestinya pemerintah bergerak lebih cepat karena telah menandatangani Convention on The Rights of the Child atau konvensi hak anak pada 1990. Aturan itu bikin pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan hak setiap anak yang ada di Indonesia.

Namun, beberapa regulasi mendasar soal perlindungan pengungsi anak baru muncul sekitar dua tahun terakhir. Saya mengontak Benny Riyanto, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham untuk mengetahui lebih dalam soal pembentukan aturan terkait pengungsi luar negeri. Tapi ia menolak berkomentar.

Pada Agustus 2021, pemerintah Indonesia menetapkan peraturan nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak. Di dalamnya terdapat aturan soal penanganan pengungsi anak dari luar negeri yang digolongkan sebagai anak dalam kondisi darurat.

Salah satu pasal dalam aturan itu menyebut bahwa pemerintah perlu melakukan penanganan cepat dalam bentuk perawatan, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus anak. Kebutuhan tersebut diantaranya pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, layanan kesehatan, belajar dan berkreasi, dan jaminan keamanan. Pemerintah juga perlu melakukan pendataan yang serius terkait jumlah pengungsi anak dan ragam kebutuhan mereka.

Menurut Elvi Hendrani, Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus, aturan terkait anak dalam kondisi darurat itu akhirnya dirancang karena Indonesia menandatangani konvensi hak anak pada 1990. Selain itu Indonesia juga memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014. Kedua hal itu menandakan bahwa pemerintah perlu bertanggung jawab atas pemenuhan hak semua anak yang ada di Indonesia.

Bagi Elvi, implementasi aturan tersebut penuh tantangan terutama dari sisi pendataan. “Mereka masuk dari pelabuhan tikus. Di sana enggak ada aparat legal. Mereka langsung masuk aja ke masyarakat. Kita susah ngawal.”

Kendala berikutnya adalah soal pendanaan. “Enggak ada alokasi dana untuk hunian sementara misalnya. Kita juga susah memenuhi kesehatan dasar mereka karena dananya terbatas,” ujar Elvi.

Elvi berkata bahwa tanggungjawab utama soal penanganan pengungsi tetap ada pada UNHCR dan IOM. Sumber daya manusia dan anggaran pendapatan belanja daerah di Indonesia belum sanggup untuk menangani kehidupan pengungsi dari luar negeri.

“Kita ini kayak ketiban pulung,” kata Elvi. Sampai sekarang, ia masih berusaha menyosialisasikan PP no.78 tahun 2021 ke seluruh pihak yang berhubungan dengan penanganan pengungsi anak.

“Jadi selama ini kita bukannya gak mau gerak tapi gak bisa gerak. Mesti kerjasama sama UNHCR,” ujarnya.

Aturan penting lain terkait anak adalah surat edaran perihal diperbolehkannya pengungsi anak bersekolah di sekolah formal yang baru disahkan pada 2019. Surat edaran tersebut diberikan ke sejumlah kepala daerah yang wilayahnya ditinggali para pengungsi anak.

“Sekadar itu saja susah banget. Itu pencapaian yang luar biasa,” kata Retno Listyarti, Komisioner bidang pendidikan KPAI dan tim satgas pengungsi luar negeri.

Seingat Retno, proses peresmian aturan tersebut terjadi kurang lebih tiga tahun. Menurutnya, ide soal pembuatan izin pengungsi anak bersekolah di sekolah formal digagas oleh IOM. Namun proses peresmiannya terkendala lobi di pemerintahan. Retno selaku tim KPAI diminta membantu lobi-lobi tersebut.

Saya berusaha mengontak pihak IOM untuk mengonfirmasi hal ini. Namun, sampai naskah ini selesai ditulis, belum ada respons dari tim IOM.

“Jadi ya pendekatannya ke perempuan-perempuan di pemerintahan yang memang peduli hak anak, punya perspektif anak, dan mengerti adanya konvensi hak anak.”

Retno mengakui bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi dari sisi penyedia layanan pendidikan. Indonesia masih kekurangan SMP dan SMA/K negeri. Sehingga perebutan kursi pasti terjadi. Sejumlah sekolah swasta juga masih perlu meningkatkan kualitas layanan pendidikannya.

“Tapi kita tetap perlu mengapresiasi dibukanya kesempatan sekolah,” kata Retno.

Ia menambahkan, sejauh ini, pemerintah hanya memprioritaskan kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

“Pendidikan itu hak kesekian. Hak terakhir yang dipenuhi,” kata Elvi.

Mengupayakan akses pendidikan

Mohammed Dawood sadar, tak ada masa depan di Batam, Kepulauan Riau.

Bersama istri dan ketiga anaknya yang masih kecil, ia mengungsi dari Sudan - sebuah negara di timur laut Afrika - demi menghindari perang saudara yang berkecamuk selama puluhan tahun. Ia tiba di Indonesia pada 2015.

Di negaranya, Mohammed berprofesi sebagai guru matematika. Ia selalu menganggap bahwa pendidikan anak adalah prioritas. Namun selama dua tahun tinggal di Batam, tak satupun fasilitas pendidikan khusus pengungsi anak yang tersedia. Ia pun memutuskan pergi ke Cisarua, Jawa Barat pada 2017.

“Di Cisarua banyak pusat belajar. Saya hitung-hitung lebih dari tiga,” kata Mohammed.

Ia mengikutsertakan ketiga anaknya di sebuah pusat belajar. Hatinya lega. Anak-anak bisa mengenyam pendidikan layak. Pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya disokong oleh yayasan Jesuit Refugee Service (JRS).

Mohammed merasa, ada sedikit harapan selama menunggu untuk ditempatkan di negara ketiga.

Tapi situasi itu tidak bertahan lama. JRS mendadak menghentikan bantuan finansial. Hal itu memaksa Mohammed dan keluarganya pindah ke Jakarta, mengunjungi rumah detensi imigrasi di Kalideres, Jakarta Barat dengan harapan mendapat bantuan dari IOM.

Keluarga Mohammed tidur di trotoar dekat rumah detensi imigrasi selama berbulan-bulan. Pengalaman traumatik tersebut terus membekas di benaknya. Hatinya pilu melihat anak-anak tidak bisa belajar.

Ia bersyukur ketika pada satu hari tim UNHCR menghampirinya dan menawarkan bantuan finansial selama hidup di Indonesia. Setelah itu, Mohammed segera pindah lagi ke Cisarua. Kembali menyewa rumah, memasukkan anak-anak ke pusat belajar, dan memutuskan menjadi relawan guru di pusat belajar yang dikelola Catholic Relief Service dan Church World Service.

“Tapi bagaimanapun juga di sana pembelajarannya terbatas,” kata Mohammed. ”Pengajarnya juga berbeda dengan sekolah formal yang memang berlatar belakang guru.”

Pada 2020, Mohammed membaca pengumuman dari CWS. Isi pengumuman adalah informasi pendaftaran kelas persiapan bagi pengungsi anak yang hendak belajar di sekolah formal. Ia lantas mendaftarkan ketiga anaknya.

Kini, dua anak Mohammed telah bersekolah di salah satu sekolah dasar swasta di Cisarua.

“Di kelas, mereka jadi salah dua murid yang tidak berasal dari Indonesia,” kata Mohammed.

“Aku senang di sekolah karena banyak teman. Nanti kalau sudah besar aku mau jadi guru bahasa Inggris,” kata S, putri Mohammed, yang berusia 11 tahun.

Tantangan penerapan regulasi

Anak-anak Mohammed tergolong beruntung. Tak semua pengungsi anak mendapat kesempatan mengenyam pendidikan.

Hal itu dirasakan oleh Arbam, seorang Education Officer di School for Refugee.

Salah satu tugas yang terasa menantang bagi Arbam adalah mencarikan sekolah bagi seorang murid yang tinggal di Depok, Jawa Barat. School for Refugee adalah program di bawah naungan Dompet Dhuafa yang menyelenggarakan kelas persiapan bagi anak-anak pengungsi yang hendak bersekolah di sekolah formal. Mereka juga bermitra dengan CWS sebagai lembaga yang membiayai sekolah pengungsi anak.

Pada 2021 ada 46 siswa yang belajar di sana. Dari jumlah itu, 31 siswa direkomendasikan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah formal.

Tapi, tak semua sekolah formal mau menerima pengungsi anak. Tahun lalu Arbam mesti menghubungi 3 sekolah di Depok. Memberi penjelasan kepada pihak sekolah soal surat edaran kemendikbud bahwa pengungsi anak sudah diperkenankan sekolah di sekolah formal.

Pihak sekolah yang sama sekali belum familiar dengan surat edaran tersebut merasa bahwa mustahil memasukkan anak yang tidak terdaftar dalam data pokok pendidikan.

“Ada juga yang bilang kalau infrastruktur mereka gak memungkinkan untuk me-manage pengungsi anak. Rata-rata ketakutannya ini sifatnya administratif,” kata Arbam.

Tak jarang, pihak sekolah merujuk Arbam untuk bicara dengan lembaga pemerintahan seperti Dinas Pendidikan setempat untuk membicarakan soal kebutuhan tersebut. Dan penjelasan soal surat edaran kemdikbud kembali terjadi.

Kurangnya sosialisasi soal surat edaran bikin tugas Arbam bertambah. Seharusnya tugasnya sebatas mencarikan sekolah formal bagi pengungsi anak dan memperantarai komunikasi orangtua pengungsi anak dengan pihak sekolah.

Kendala soal memasukkan anak ke sekolah tidak hanya datang dari pihak penyedia layanan pendidikan. Mitra Suryono, Associate Communication Officer UNHCR berkata bahwa ada orang tua yang takut anaknya akan memiliki banyak beban pikiran bila pergi ke sekolah dan mendapat materi yang sulit.

“Ada yang berpikir mereka tidak akan lama di Indonesia jadi percuma sekolah di sini. Ada juga yang merasa sudah ketinggalan usia sekolah, ada yang terkendala bahasa,” kata Mitra.

Menurut catatan Mitra di UNHCR per November 2021, ada 778 pengungsi anak yang bersekolah di sekolah negeri. Mayoritas duduk di jenjang sekolah dasar.

“Kami tetap menyarankan mereka untuk bersekolah,” beber Mitra.

“Apa itu cita-cita?”

“Bagaimana memikirkan sekolah anak kami? Di sini kami bahkan kesulitan air bersih. Kamu bisa lihat sendiri lingkungan tempat tinggal kami,” kata salah seorang pengungsi bernama Arfarizi, menirukan kalimat seorang perempuan pengungsi asal Afghanistan yang tinggal di rumah penampungan pengungsi Kalideres, Jakarta Barat.

Mereka tinggal di gedung kosong yang tadinya berfungsi sebagai kantor Komando Distrik Militer. Gedung tersebut tampak kumuh. Rumput-rumput liar tumbuh di halaman. Penerangan di malam hari minim. Jika kamu berkeliling gedung, mungkin kamu akan bertanya-tanya, kapan terakhir kali tempat itu dibersihkan.

Di dalam gedung, para pengungsi mendirikan tenda-tenda sebagai tanda bahwa itu adalah ‘area rumah’ mereka. Menurut Rateeq, yang dianggap sebagai koordinator pengungsi di sana, setidaknya ada 170 orang yang tinggal di area gedung itu. Selain tinggal di bangunan utama. Ada yang tinggal di bangunan tambahan yang ada di belakang serta sisi kanan dan kiri gedung.

Tempat itu terlihat hidup sepanjang sore. Anak-anak bermain di halaman, orang-orang dewasa berkumpul mengobrol, para ibu mengurus keperluan rumah tangga. Entah mencuci atau membersihkan rumah.

Waseeq (24), menemani saya keliling area gedung. Saat berkeliling, saya mencoba menghitung berapa banyak toilet di sana. Ada empat toilet kecil yang lebih mirip toilet darurat yang biasa ditemukan di tempat wisata.

“Kadang ada air. Airnya juga jelek. Ini mukaku ga enak rasanya padahal habis mandi,” katanya sambil mengelus wajah.

Nasib Waseeq mirip seperti Abbas. Ia datang ke Indonesia pada 2015 saat umurnya 15 tanpa orangtua dan pendamping. Ia juga tidak langsung dirujuk ke group home ketika datang ke kantor UNHCR. Waseeq berasal dari Ghazni, Afghanistan. Provinsi yang situasinya sangat ‘panas’ dan kerap terjadi konflik antara Taliban dan orang-orang Hazara.

“Setiap malam orang-orang gedor rumah aku mereka mau tangkap aku,” kata Waseeq. Ibunya lantas menyuruh dia keluar dari Afghanistan.

“Papa hilang sama Taliban. Gak tahu diapain,” lanjutnya.

Ia hanya menikmati sekolah selama dua tahun. “Orang-orang (dari etnis) Pashtun, biasanya Taliban dari situ, tutup sekolah aku,” kata Waseeq yang sempat bekerja sebagai buruh bangunan.

Ketika sampai di Indonesia, tidak ada yang mengarahkannya untuk ikut belajar di learning center atau pusat belajar. Pengetahuan dia soal keberadaan tempat-tempat itu pun terbatas. Ia juga tidak tahu bahwa para remaja bisa saja belajar berbagai keterampilan.

Ia pun tak pernah mendengar program pelatihan dari UNHCR yang bertujuan memberdayakan produktivitas pengungsi. Lewat program yang diluncurkan pada akhir 2019 ini, Mitra bilang, para pengungsi bisa melakukan kerjasama dengan para pengusaha yang sesuai bidang keterampilan mereka dan menerima pembagian hasil.

“Kalau aku tahu aku pasti mau. Aku mau juga belajar punya keahlian, bisa dapat penghasilan,” tutur Waseeq.

“Cita-cita kamu apa?” tanya saya.

“Apa itu cita-cita? Enggak pernah tahu karena aku enggak pernah dapat apa-apa. Enggak sekolah, enggak kerja. Cuma mau bawa ibu tinggal sama aku,” pungkasnya.

Ralat redaksi Selasa, 11 Januari. Artikel sebelumnya menulis ketiga anak Mohammed bersekolah di sekolah dasar negeri, di mana seharusnya dua anaknya belajar di sekolah swasta dan seorang lagi di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. School for Refugee juga merupakan program dari Dompet Dhuafa, bukan sebagai lembaga.

Liputan ini merupakan hasil fellowship isu migrasi yang diselenggarakan oleh International Organization on Migration dan AJI Indonesia.

Penulis: Joan Aurelia

Editor: Adi Renaldi