tirto.id - Di mata para koleganya, Njoto dikenal sebagai orang yang pilih-pilih kawan. Kalau sudah klop dengan seseorang, wakil ketua Comite Central PKI cum pimpinan surat kabar Harian Rakjat ini akan mengistimewakannya.

Salah satu contohnya terjadi menjelang perhelatan Games of the New Emerging Forces (Ganefo) tahun 1963. Harian Rakjat membentuk tim peliput khusus untuk kompetisi olahraga tandingan Olimpiade ini. Salah satu syarat protokoler yang harus dipenuhi para wartawan adalah keharusan memakai jas dan berdasi.

Celakanya, para wartawan Harian Rakjat yang ditugaskan rupanya tak ada yang punya dasi. Akhirnya Njoto berbaik hati, masing-masing mereka dipinjaminya selembar dasi. Semuanya dasi biasa buatan Shanghai, kecuali satu dasi khusus untuk Amarzan Loebis atau Amarzan Ismail Hamid, yakni dasi pilihan buatan Italia.

“Kalau dia (Njoto) sudah sayang, aturan bisa dilangkahi,” kata Amarzan sebagaimana dikutip tim majalah Tempo dalam Njoto: Peniup Saksofon di Tengah Prahara (2010, hlm. 87).

Pada kesempatan lain di bulan September 1964, Amarzan disidang oleh redaksi Harian Rakjat lantaran menerabas cuti. Amarzan dapat hukuman, tapi Njoto tak peduli. Wartawan itu justru diikutkan Njoto dalam delegasi khusus Harian Rakjat untuk meliput perayaan ulang tahun ke-15 Republik Rakyat Cina.

Amarzan dan rombongannya merupakan delegasi pertama sekaligus terakhir yang dikirim Harian Rakjat ke Tiongkok. Pasalnya, setahun kemudian G30S meletus dan menamatkan riwayat PKI dan organ-organ di bawah naungannya, termasuk Harian Rakjat.

Senin (2/9/2019), wartawan kesayangan Njoto itu wafat di usia 78 tahun. Sebagaimana dikabarkan laman Tempo, wartawan gaek ini mengembuskan napas terakhir di rumahnya di Cikarang, Bekasi, setelah sebelumnya terkena serangan stroke dan sempat dirawat di Rumah Sakit Siloam, Cikarang.

“Setiap ditinggal sahabat, kita pasti kehilangan. Tapi perginya Amarzan meninggalkan lubang yang lebih besar. Karena dia bukan hanya rekan sekerja, tapi juga teman bergurau, bertukar pikiran, dan tak kurang dari itu bertukar pengalaman,” tutur Goenawan Mohamad saat pemakaman Amarzan.

Dari Medan ke Jakarta

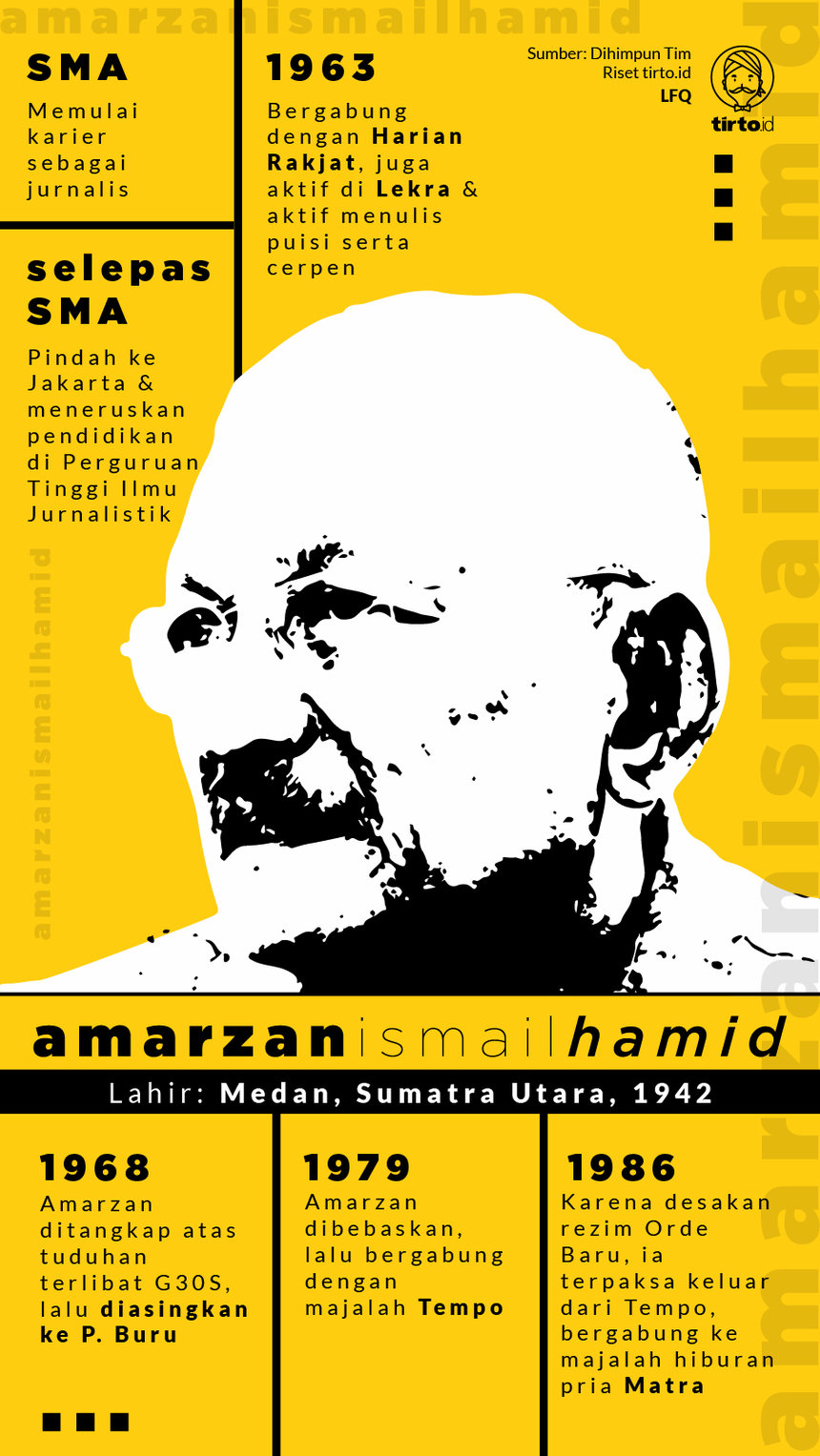

Amarzan Ismail Hamid lahir di Medan, Sumatra Utara pada 1941. Ayahnya seorang pekerja di surat kabar lokal. Tak heran jika sejak kecil tumbuh ketertarikannya pada dunia kepenulisan. Menurut Janet Steele dalam Wars Within: The Story of Tempo (2005), Amarzan sudah jadi jurnalis sejak duduk di jenjang SMA.

Bidang lain yang menarik minat Amarzan remaja adalah sastra, terutama puisi. Sejak muda ia mengidolakan Rivai Apin dan Utuy Tatang Sontani yang saat itu tergabung dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

Maka pada 1957, saat usianya 16 tahun, ia bergabung dengan Lekra dan sempat mengikuti Konferensi Daerah Lekra di Tanjung Balai. Dari sana ia berkenalan dengan beberapa seniman dan kemudian terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan Lekra.

Seturut pengakuan Amarzan yang dikutip tim Tempo dalam Lekra dan Geger 1965 (2014), ada dua sebab yang membuatnya tertarik masuk organisasi tersebut. Pertama, ia bisa berkumpul dengan seniman-seniman terkemuka. Kedua, ia tertarik dengan semangat kerakyatan yang diusung Lekra.

“Ia mengaku bangga bisa mengenal dan bekerja bersama para seniman tersohor saat umurnya masih belasan tahun,” tulis tim Tempo (hlm. 15).

Selepas sekolah menengah, Amarzan memutuskan merantau ke Jakarta. Di sana ia memperdalam minatnya di Perguruan Tinggi Ilmu Jurnalistik. Di samping itu, ia pun kembali bergaul dengan orang-orang Lekra dan makin giat berkarya.

Tentang masa ini, Steele menulis, “Amarzan menulis serbaneka jenis puisi, mulai dari sajak liris hingga balada, yang membuat kritikus macam Keith Foulcher menyebutnya sebagai penyair LEKRA paling unggul.”

Sebagaimana penyair Lekra lainnya, ia pun menulis puisi dengan nada revolusioner dengan pertimbangan: tinggi mutu dan ideologi. Maka tak jarang ia juga menulis eulogi kepada PKI. Namun, menurut Goenawan Mohamad, idiomnya segar dan tak terduga. Ia memberi warna berbeda dari penyair-penyair Lekra lain yang kerap mengulang slogan revolusioner.

“Solidaritasnya kepada yang tercekik lebih dalam justru karena ia bukan produser klise,” kata Goenawan.

Simaklah misalnya puisi Memilih Djalan gubahan Amarzan ini yang masuk dalam antologi Kepada Partai (1965).

Sampai suatu ketika/anak djantan itu mengachiri kembara/mengachiri dukatjita.//

Dan ditemuinja:/tangan jang terbuka/hati jang terbuka/menjimpul djadi satu:/selamat bekerdja!//

Lalu sepi./Jang tinggal padanja,/kejakinan sepadat hati.//

...

Dan bahagialah!/bahwa sisa turunan kita/telah memilih djalan terbaik/djalan ke hari depan/jang dirambah dan diterangi:/Komunisme!//

Wartawan yang Terbuang

Pada 1963, Amarzan memulai kariernya di Harian Rakjat. Ia didapuk jadi redaktur edisi Minggu yang merupakan edisi istimewa karena rutin memuat lembar “Kebudajaan”. Inilah etalase bagi karya-karya pilihan orang-orang Lekra, mulai dari puisi, cerpen, esai, resensi, hingga kritik.

Ia dan redaktur lainnya melakukan kurasi terhadap cerpen dan puisi, yang dalam seminggu setidaknya ada kiriman 5 cerpen dan 40-an puisi. Bahkan, suatu kali ada juga seorang penyair yang mengirim 20 puisi sekaligus.

Kenangan paling menarik dari masa ini adalah ketika ia menolak puisi-puisi kiriman D.N. Aidit. Tentu saja keputusannya membuat pemimpin PKI itu berang, untung ada Njoto yang melindunginya.

“Sajak Aidit itu jelek benar, sajak-sajak maksa,” kata Amarzan mengungkapkan alasannya.

Setelah peristiwa G30S, Lekra gulung tikar dan Amarzan ikut diburu aparat. Sejak itu menurut Janet Steele, Amarzan hidup sebagai pelarian. Selama tiga tahun ia bersembunyi dan menyambung hidup dengan cara berjualan bensin. Tempatnya bernaung hanyalah kios kecil di pinggir jalan.

“Mungkin mereka lupa sama saya, atau saya yang terlalu lihai sembunyi,” tutur Amarzan kepada Janet Steele seraya tertawa (hlm. 145).

Amarzan baru tertangkap pada 1968. Mula-mula ia dikurung di penjara Salemba. Dua tahun kemudian ia dipindahkan bersama tapol lain ke Pulau Nusa Kambangan. Hingga akhirnya ia menjalani masa pembuangan di Pulau Buru dari 1971 sampai 1979.

“Yang paling sulit adalah melupakan Soeharto merampas usia produktif saya. Saya ditahan pada umur 27 dan dilepas pada umur 39. Ini usia produktif. Saat saya keluar, teman-teman saya sudah jadi doktor...,” kenang Amarzan dalam sebuah wawancara dengan Tempo Institute.

Setelah dibebaskan pada 1979, Amarzan memilih bekerja lagi sebagai wartawan. Ia memberanikan diri melamar kerja ke majalah Tempo. Goenawan Mohamad yang saat itu jadi pemimpin redaksi menerimanya. Beberapa karyawan sempat mempertanyakan keputusan esais Caping itu. Bagaimana mungkin ia bisa menerima orang Lekra yang dulu pernah bersitegang dengannya.

Tekanan juga datang dari luar. Dalam obituari yang ditulisnya, Goenawan menjelaskan bahwa Rosihan Anwar sampai menulis sebuah sindiran di Pos Kota yang isinya seakan memberi tahu penguasa bahwa ada wartawan-wartawan kiri yang ditampung “sebuah majalah”.

“Saya senang Amarzan bekerja di Tempo, karena menemukan mutiara itu tidak mudah,” kenangnya.

Goenawan yakin bisa mengatasi tekanan itu karena sebelumnya Tempo juga menerima Martin Aleida, mantan kolega Amarzan di Harian Rakjat, dan Maniaka Thayeb yang juga anggota Lekra. Tak ketinggalan Buyung Saleh, tokoh cendekiawan PKI, yang kerap menyumbang tulisannya untuk Tempo.

Sudah jadi rahasia umum bahwa Tempo menampung para eks-tapol dan itu membikin risih pemerintah. Harmoko menyurati media itu agar menghapus nama Amarzan dari susunan redaksi. Permintaan pemerintah dipenuhi, meski Amarzan tetap bekerja di sana.

Beberapa waktu kemudian, pemerintah bukan hanya meminta Tempo menghapus nama Amarzan dari susunan redaksi, tapi benar-benar mengeluarkannya dari redaksi. Mereka tak mau seorang eks-tapol mengisi sebuah majalah politik seperti Tempo. Dan kali ini Amarzan memilih mengalah.

“Jadilah Amarzan pindah ke Matra, majalah hiburan pria yang masih dimiliki Grafiti Press [grup yang juga menaungi Tempo]. Dia bekerja di situ hingga 1988, ketika rezim Orde Baru makin gencar mempersekusi eks-PKI,” tulis Janet Steele (hlm. 163).

Pelbagai tekanan itu akhirnya membuat Amarzan terpaksa angkat kaki dari Matra. Rezim Orde Baru jelas memperlakukannya secara tak adil. Namun, bagaimana Amarzan menanggapi itu semua?

Dalam wawancaranya dengan Tempo Institute Amarzan berkata, “Saya tidak mau mengutuk rezim yang membekap saya supaya saya tetap lebih baik dari mereka. Saya coba meredam dendam, juga penyesalan. Tapi jangan melupakan, memori kolektif itu harus tetap dipelihara. Kalau tidak, nanti kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk.”

Editor: Irfan Teguh