tirto.id - Begitu bala tentara Jepang sukses menjebol pertahanan militer Belanda di Ambon, awal 1942, segera Sersan KNIL Gatot Subroto bersama rekan-rekannya melepas seragam KNIL mereka. Tanpa menunggu lama, daripada harus jadi tawanan militer Jepang, mereka angkat kaki dari Ambon dengan sebuah kapal kayu.

Sebelum mendarat di Jawa, rombongan pelarian KNIL itu singgah di Makassar. Kebetulan, tak jauh dari Pelabuhan Makassar, terdapat sebuah makam yang dikeramatkan. Dari pelabuhan, hanya perlu berjalan kaki tak sampai 1 km. Makam itu berada di Kampung Melayu.

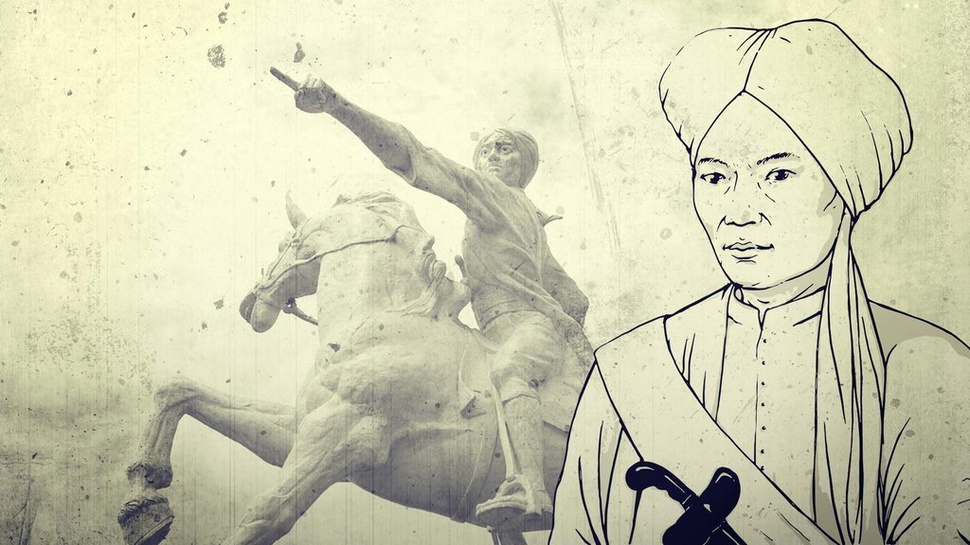

“Kesempatan berada di Kota Makassar ini dipergunakan sebaik-baiknya untuk berziarah ke makam Pangeran Diponegoro,” tulis Moh Oemar dalam Jenderal Gatot Subroto: Pahlawan Nasional (1976).

Di kampung halaman Gatot, di Banyumas, Gatot Subroto, sosok Diponegoro begitu dikagumi. Bahkan orang-orang Jawa yang bergabung dengan KNIL pun juga ada yang keturunan dari pengikut Diponegoro dalam Perang Jawa (1825-1830).

“Kunjungan ziarahnya ke makam Pangeran Diponegoro itu didorong pula oleh rasa penghormatannya kepada sang Pangeran.”

Baca juga:

Dijebak dan Dibuang

Diponegoro dibuang ke Sulawesi pada 1830. Berdasar catatan Letnan Knoerle yang mengawal Diponegoro, yang menjadi referensi Peter Carey dalam menulis Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785-1855 (2015), perjalanan laut yang dialaminya begitu berat.

Di kapal, Sang pangeran terbaring lemah karena demam malaria juga muntah-muntah karena mabuk laut. Setelah seminggu berlayar, ketika badai menghantam kapal Pollux yang mereka tumpangi, Sang Pangeran pasrah jika hal buruk menimpanya.

Baca juga: Lebaran Terakhir Diponegoro di Tanah Jawa

Kepada Knooerle, Pangeran bilang dia ihklas jika saat itu kematian datang padanya. Dalam sumber penting lain yang dipakai Peter Carey, Babad Diponegoro, yang dirampungkannya pada 3 Februari 1832, disebut: “banyak dari orang laknat itu (serdadu dan awak kapal Belanda) jatuh sakit dan modar (mati) di kapal.” Sang Pangeran bahkan berpikiran dia akan mangkat dalam perjalanannya ke pulau besi itu.

Dalam perjalanan itu, tak jarang Diponegoro bercakap dengan Knoerle. Suatu kali, bertanyalah sang Pangeran pada Letnan muda yang juga ajudan Gubernur Jenderal van den Bosch si arsitek tanam paksa itu.

“Apakah sudah menjadi kebiasaan di Eropa untuk mengasingkan pemimpin yang kalah perang ke sebuah pulau terpencil dan memutus hubungannya dengan semua kaum kerabatnya?” tanya Sang Pangeran.

Knoerle lalu menjawab dan menyamakan kisah Pangeran Diponegoro itu dengan kisah Napoleon Bonaparte. Mereka berdua sama-sama dibuang pada usia 40-an. Napoleon yang kelahiran 1769, dibuang pada 1814 ke Elba. Tahun berikutnya dia sempat kabur dan perang lagi, namun dikalahkan armada Duke Welington di Waterloo. Setelahnya Napoleon dibuang lagi ke pulau yang lebih jauh, St Helena hingga wafat.

Gubernur Jenderal van den Bosch berusaha memastikan sang Pangeran tidak kabur seperti yang terjadi pada Napoleon, sampai melanjutkan perang. Pemerintah kolonial yang kala itu sedang cekak kantongnya tentu tak mau itu terulang pada Pangeran Diponegoro.

Ketika Pangeran Diponegoro dibuang, petani-petani Jawa sedang menderita oleh Tanam Paksa untuk mengisi kas negara Belanda yang defisit. Laporan Knoerle tentang sang Pangeran dalam pengasingan tentu sangat penting bagi Gubernur Jenderal van den Bosch.

Baca juga: Pecah Kongsi Diponegoro dan Kiai Mojo

Pada 12 Juni 1830 rombongan Pangeran Diponegoro tiba di Manado. Semula Sang Pangeran dan pengikutnya itu hendak ditempatkan di Tondano, namun Kyai Modjo sudah di sana.

“Betapa terkejutnya Knoerle begitu tiba di Manado ia diberitahu oleh residen di kota itu, Pietermaat, bahwa Kyai Modjo beserta 62 pengikutnya yang menjadi tawanan Belanda baru tiba dari Ambon, dan akan ditempatkan di Tondano.

“Sebenarnya, tempat itu dipersiapkan untuk Diponegoro dengan para pengikutnya. Knoerle khawatir kalau keduanya sampai bertemu lagi. Oleh sebab itu Diponegoro beserta para pengiringnya untuk sementara lantas ditempatkan di Benteng Manado,” tulis P Swantoro dalam Dari Buku ke Buku Sambung Menyambung Menjadi Satu (2002)

Benteng Manado itu adalah Fort Nieuw Amsterdam, yang dibangun 1,5 abad sebelum Diponegoro dibuang ke situ. Di benteng itu, Diponegoro ditempatkan sejak Juni 1830 hingga Juni 1833. Kebetulan, Sang Pangeran tidak tahan dengan udara dingin Tondano. Masa sulit jauh dari koleganya ahli agama Islam dan istri-istri resminya, pun dialami Diponegoro. Suatu kali tunjangannya pernah dipangkas. “Banyak cobaan datang silih berganti...” tulis Babad Diponegoro.

Tak adanya harapan untuk menempatkan Diponegoro di pedalaman Sulawesi Utara, maka pada 1833, Sang Pangeran direlokasi diam-diam ke Makassar dengan kapal Angkatan Laut. Di mana jumlah pengawal di Makassar akan lebih banyak lagi. Di Makassar, Diponegoro ditempatkan di Fort Rotterdam. Istrinya, dua anaknya dan 23 pengikutnya pergi bersamanya.

Makassar nampaknya cocok dengan Diponegoro dan pengikutnya. Diponegoro lebih bisa diterima, berbeda ketika di Manado, apalagi di Makassar. Pengikut Diponegoro bebas berkeliaran dan bergaul dengan orang-orang militer maupun pribumi sipil Makassar di sekitar Benteng.

Sebelas tahun di Makassar, barulah pejabat Belanda hendak menawarkan tempat pembuangan baru, tapi Sang Pangeran menjawab, “Tidak.” Ia ingin menghabiskan sisa hidupnya di Makassar saja.

Akhir Hidup yang Dirundung Duka

Enam tahun sebelum kematiannya, duka menyelimuti sang Pangeran. Maret 1849, “putra kedua Pangeran Diponegoro yang berusia 14 tahun, Raden Mas Sarkumo, meninggal setelah beberapa waktu sakit. Ia dimakamkan di sebidang tanah kecil milik pemerintah Belanda di Kampung Melayu,” tulis Peter Carey.

“Peristiwa duka ini langsung membuat Pangeran berpikir sejenak agak jauh. Sekarang saat sudah berusia kepala enam, tubuhnya kian lemah oleh penderitaan dan hidup melarat di pengasingan akibat perang, rasanya tinggal menghitung bulan.”

Kepada Gubernur Sulawesi Pieter Vreede Bik, Sang Pangeran meminta, “rencana-rencana ke depan harus dilakukan terhadap diri dan keluarganya. Termasuk di sini memagari makam putranya dengan pagar tembok rendah; menyiapkan di samping pusara itu makam untuk dirinya; membuat rumah bagi istri dan anak-anak serta pembantu-pembantu, berikut sebuah masjid kecil, sehingga ia lebih menikmati kebebasan di sisa hidupnya. Sekalipun ia tidak diizinkan meninggalkan benteng, sebuah kediaman layak tetap perlu disediakan bagi istri dan keluarganya yang masih hidup di Makassar.”

Ajal pun menjemput Sang Pangeran pada 8 Januari 1855, tepat hari ini 163 tahun lalu. Persis saat matahari terbit, pukul 06.30 pagi, Sang Pangeran tutup usia. Menurut Surat keterangan meninggalnya, seperti dikutip Sagimun MD dalam Pahlawan Dipanegara Berjuang (1965), Sang Pangeran meninggal karena “kondisi fisik yang sudah menurun lantaran usia lanjut.”

Peter Carey mengutip beberapa surat kabar seperti Javasche Courant (03/02/1855) dan Niuew Rotterdamsche Courant (02/04/1855), mengenai pemakaman Sang Pangeran. Pemakaman itu dilaksanakan “dengan hak-hak penuh menurut agama Islam dan dengan penghormatan yang pantas sesuai martabatnya yang terlahir sebagai bangsawan...dan sesuai keinginan almarhum, agar ia dimakamkan...dekat pusara putra keduanya Sarkumo.”

Tujuh hari setelah kematian Sang Pangeran, anak istrinya yang tersisa di Makassar menyatakan ingin menetap di Makassar dan mereka ingin tinggal di dekat makam sang Pangeran di Kampung Melayu. Permintaan keluarganya yang di Makassar itu kebetulan tak bertentangan dengan kemauan petinggi pemerintah kolonial yang tak menginginkan keluarganya Diponegoro kembali ke Jawa.

Pemerintah kolonial harus keluar modal agar pihak keluarga Diponegoro itu tetap di Makassar. Peter Carey mencatat, pada 10 Mei 1855 Gubernur Jenderal AJ Duymar van Twist mengeluarkan perintah rahasia bahwa keluarga Diponegoro akan tetap diperlakukan sebagai orang buangan dengan membatasi ruang gerak mereka hanya Makassar saja, tapi mereka menerima tunjangan 6000 gulden yang dibayar melalui keraton Yogyakarta.

Menurut Peter, setelah kematian istri sang Pangeran, Raden Ayu Retnoningsih pada 1885, makam Diponegoro dan putranya dipindahkan ke pemakaman umum diantara Jalan Andalas dan Jalan Irian sekarang. Letaknya masih di Kampung Melayu. Tidak jauh dari rumah keluarga. Sebuah petak lahan pemakaman pribadi ditandai pagar tembok rendah di dalam komplek pemakaman umum itu. Makam Diponegoro berdampingan dengan istri setianya itu. Makam Sang Pangeran itu pernah dikira sebagai: Kuburan Sultan Jawa.

Sosok Pangeran Diponegoro secara tak langsung mewarnai kehidupan karier Sersan KNIL Gatot Subroto. Kira-kira 6,5 tahun setelah ziarahnya ke makam Pangeran Diponegoro, Gatot jadi seorang kolonel, lalu memimpin Panglima di Jawa Tengah yang bernama Diponegoro sejak 1948.

Di tahun 1952, atau 10 tahun setelah ziarahnya di Makam Diponegoro itu, Gatot Subroto ditunjuk sebagai Panglima Tentara dan Teritorium yang menguasai Sulawesi dan Indonesia Timur (Wirabuana). Saat itu pula, Gatot Subroto menginjakkan kaki lagi di kota yang menjadi tempat akhir perjalanan hidup sang Napoleon van Java.

Penulis: Petrik Matanasi

Editor: Suhendra