tirto.id - Banyak hal tiba-tiba terasa off, tak seperti biasanya. Kopimu tak seenak hari-hari normal. Hubunganmu berakhir buruk dan hidupmu tak kunjung terasa layak. Di dunia di mana pandemi, perang, iklim memanas, dan segala hal tak menyenangkan lainnya berlangsung, kau tiba-tiba mendapat semacam lisensi untuk berandai-andai bahwa segala dekadensi bisa jadi dipengaruhi oleh semesta lain.

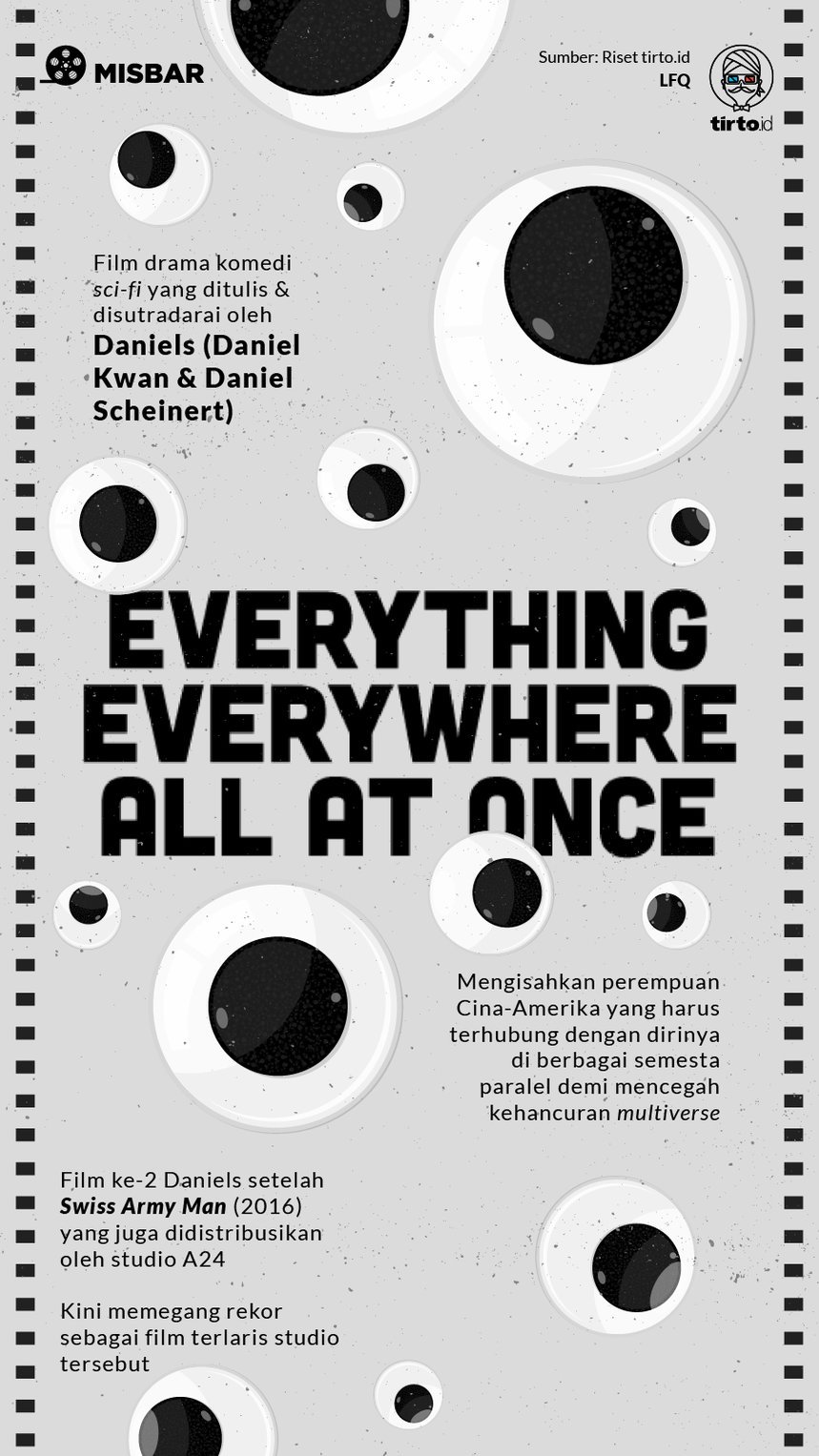

Kala unsur dunia paralel kian marak di layar lebar belakangan ini, Everything Everywhere All at Once hadir dengan unsur multiverse penuh melankolia, kekonyolan, absurditas, tapi dengan topik yang sesungguhnya dekat.

Kodratnya sebagai film orisinal (bukan sekuel, remake, spin-off, atau terikat franchise mana pun), membuatnya terasa lebih lapang sedari awal. Ia tak terbebani ekspektasi dan antisipasi. Kau barangkali menyaksikannya hanya dengan bekal berupa poster film yang riuh dan trailer-nya yang menghebohkan.

Satu-satunya jejak dan ekspektasi bisa jadi hanya datang dari film pertama sutradara Daniels (nama untuk duet Daniel Kwan dan Daniel Scheinert). Dari menilik Swiss Army Man (2016) yang juga ditulis bersama oleh keduanya serta turut didistribusikan A24, kita bisa mengharapkan film dengan gambaran absurd, kurang ajar, humor-humor jorok, dan tentunya plot tak lazim.

Semesta paralel hasil kreasi Daniels merupakan semesta tak terbatas yang terus membuat cabang baru pada setiap keputusan dan pilihan. Kita bisa saja jadi sepasang batu atau bahkan menempuh evolusi berbeda dengan menumbuhkan sosis di ujung tangan alih-alih jari jemari, dan berakhir di lubang hitam berbentuk bagel.

Versi Terburukmu Mungkin Bisa Menyelamatkan Dunia

Keluarga Wang terbelit masalah pajak, menghadapi anak remaja dan pilihan-pilihannya, dengan jarak serta problem relasi antargenerasi yang tak pernah terselesaikan. Sepintas, ini adalah masalah-masalah kehidupan yang sangat biasa, setidaknya sampai cara melintasi multiverse diterangkan.

Di samping kehidupan normal dan problemanya, semesta tak terhingga ini dijelaskan dengan teliti—cukup untuk menopang kerumitan dan keterkaitan satu karakter dengan yang lain. Plot kemudian melompat-lompat perlahan sebelum segalanya ditampilkan lebih rumit dan berirama lebih cepat bagai pikiran pengidap ADHD.

Bagi mereka yang menonton tanpa referensi apa pun selain poster filmnya, cermin pada adegan paling awal film ini menjadi petunjuk pertama bagaimana kisah ini bakal dituturkan. Diikuti Waymond (Ke Huy Quan), seorang bapak-bapak biasa, yang tiba-tiba bergerak layaknya parkour di atas peralatan binatu.

Itu bukanlah Waymond yang bapak-bapak biasa, tentunya. Itu adalah "Alpha Waymond" yang datang dari Alpha—semesta pertama yang mengontak semesta lain. Darinya, kita mendapati mekanisme untuk mengakses dan menerapkan memori, emosi, dan kemampuan diri kita di semesta lain. Darinya, kita mendapat penjelasan tentang cara untuk melakukan verse jumping antarsemesta. Itu juga termasuk hal-hal konyol dan tak lazim (yang menjadi salah satu sumber komedi utama film ini) yang mesti dilakukan untuk memicunya.

Alpha Waymond lantas menemui Evelyn (Michelle Yeoh) di semesta yang baru saja dia datangi. Alpha Waymond lalu menuntun Evelyn untuk menghadapi sang agen kekacauan antarsemesta yang tak lain adalah anak mereka sendiri, Joy alias Jobu Tupaki (Stephanie Hsu).

Siapa nyana, Evelyn "terburuk dari segala semesta" dengan segala pilihannya yang “keliru” adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan multiverse. Ada kepedihan di sana, ketika Evelyn kesulitan memisahkan dunianya dengan dunia Evelyn-Evelyn lain yang menempuh hidup berbeda.

Akar masalah lantas ditunjukkan secara gamblang, yaitu transformasi Joy menjadi villain tak lain akibat Evelyn yang mendorong sang anak melebihi batasnya. Pada bagian paling dasarnya, ada problema umum orang tua yang kesulitan memahami anak dan sebaliknya, anak yang kesulitan memaafkan orang tuanya.

Jobu Tupaki sudah kelewat muak mendengarkan kata-kata larangan. Dari sudut pandang sang anak, orang-orang tua tak mengerti dampak buruk kata-kata macam itu. Dia membantai siapa pun yang menghalanginya dengan berbagai siasat dan teknik, termasuk menggunakan dildo.

Bagaimana pun, Joy yang sakti ini telah mengarungi banyak semesta serta merengkuh skill dan wawasan yang sedemikian luasnya. Lalu di ujung semua pengetahuan itu, dia mendapati sama sekali tak ada yang berarti.

"Nothing Matters" diucapkan berulang-ulang sepanjang film. Jobu Tupaki mengisap segalanya ke sebuah black hole berwujud bagel—klise tokoh antagonis yang berniat menghancurkan segala sistem semesta.

Namun, sang ibu belum kunjung sadar bahwa sang anak sebenarnya tak hendak menghancurkan segalanya, melainkan dirinya sendiri. Bagel itu lubang hitam yang bersifat pribadi, mengisap si anak remaja yang kelewat banyak menerima semuanya, di mana saja, sekaligus.

Evelyn digambarkan menyeberang ke banyak semesta, termasuk dalam narasi metatekstual ketika terbangun di semesta di mana dia menjadi bintang film terkenal. Evelyn menemui akhir yang tragis ketika film selesai. Namun di semesta asli, petualangannya menyelamatkan semesta atau dirinya sendiri belumlah usai.

Ketika kau mungkin mengantisipasi Evelyn terbangun dan semuanya baik-baik saja, kau tak betul-betul mendapatkannya. Daniels merancang film mereka tak sebegitu mudah ditebak dengan menjadikannya kisah yang “hanyalah mimpi” atau dunia nyata yang tibat-tiba membaik dengan sedikit petunjuk multiverse yang tersangkut.

Belitan simpul multiverse ini tak sesederhana itu dan rekonsiliasi tentu tak semudah yang dibayangkan. Hubungan runyam ibu-anak tidaklah rampung dengan terbangun dari mimpi buruk. Ada percakapan mendalam, kesadaran, untuk "cherish these few specks of time", menghargai dan merayakan waktu bersama orang-orang terkasih di hidup yang ini, hidup yang singkat.

Kendatipun itu berarti tak mengerjakan laundry bersama perempuan pujaan setiap harinya. Masih ada mimpi-mimpi yang lebih 'sederhana' yang bisa dicapai, seperti punya sohib seekor rakun, leher yang tak lagi pegal-pegal, atau keinginan disakiti (jika kau seorang masokis).

Kegilaan yang Aksesibel

Michelle Yeoh tampil memukau menampilkan beragam emosi sebagai Evelyn. Dia seolah menghadirkan harapan bahwa para orang tua di dunia nyata—pada akhirnya—bisa memahami anak-anak mereka sebagaimana tokoh yang diperankannya.

Komposisi seperti Clair de Lune dan Also Sprach Zarathustra dimainkan, termasuk ketika Evelyn menggunakan kemampuan kung fu-nya. Gubahan-gubahan post-rock di bagian scoring yang dimainkan Son Lux dengan jitu mengiringi sinematografi liar nan memikat arahan Larkin Seiple.

Everything Everywhere All at Once adalah film yang seringkali berpacu cepat sehingga perlu perhatian penuh saat menyaksikannya. Ada visi yang begitu rinci dari Daniels, dengan estetika yang meriah, tapi tetap aksesibel. Kendati mengangkat permasalahan suatu keluarga Asia Amerika kelas pekerja, ia tetap relatable untuk banyak keluarga dari seluruh penjuru dunia. Kalau benar tema atau latar multiverse menjadi tren di 2020-an, akan sulit menyamai pencapaian film ini dari banyak sisi.

Kendati sarat perpindahan drastis ke banyak semesta, Everything Everywhere All at Once tetap membumi dan personal. Ia adalah sebuah roller coaster emosi yang berakhir dengan kelegaan yang membebaskan. Walaupun di lain sisi, sama sekali tak mengejutkan bila ada yang menganggapnya sebagai kesintingan fever dream yang sureal dan bikin mual.

Bagi saya sendiri, ia bisa sesederhana ajakan berimajinasi bahwa diri kita di semesta lain barangkali lebih bahagia, sukses, atau jago kung fu dan bergelimang atensi. Ia pun bisa jadi undangan untuk tak lupa berpegang pada kenyataan dan menerima kesemenjanaan. Bahwa kita yang dalam versi terburuk pun semestinya bisa mengatasi pelbagai persoalan, kendati pada akhirnya tak ada yang benar-benar berarti.

Atau saya mungkin akan lupa pada Everything Everywhere All At Once setelah beberapa waktu dan kembali tenggelam merutuki hidup yang tak seindah harapan. Dan akhirnya mengenangnya sebagai sebuah hiburan yang spektakuler belaka, yang sejenak menawan dan setidaknya hadir di semesta yang ini.

Editor: Fadrik Aziz Firdausi