tirto.id - Sepanjang tahun 2018, publik disuguhi rangkaian kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Mirisnya, kasus-kasus ini tak cukup membangkitkan gerakan perlawanan masif.

Korban bahkan terpaksa dua kali menanggung kemalangan: menjadi korban kejahatan seksual sekaligus korban kriminalisasi dan diskriminasi. Rangkaian kasus kejahatan seksual yang mencuat pada 2018 dimulai dari cerita WA (15) seorang remaja putri asal Jambi yang diperkosa hingga hamil oleh kakak kandungnya, AA (18).

Namun AD, ibu kedua anak itu, justru mengaborsi bayi WA dengan memberi ramuan tradisional dan memijat perut anak perempuannya itu. Pada bulan Mei 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, Batanghari, Jambi menjatuhkan vonis enam bulan penjara kepada WA dengan tuduhan melakukan aborsi. Sementara sang kakak divonis dua tahun penjara atas perkosaan yang ia lakukan.

Kasus berlanjut ke kisah Baiq Nuril (40), mantan guru honorer SMAN 7 Mataram. Ia dikriminalisasi oleh Muslim, kepala sekolah SMAN 7 Mataram, karena merekam percakapan telepon antara Muslim dan dirinya yang diduga bermuatan pelecehan verbal. Rekaman itu dijadikan bukti oleh rekan Nuril, Imam Mudawin, untuk pelaporan ke Dinas Pendidikan dan DPRD setempat. Walhasil, Muslim dimutasi.

Namun nahas bagi Nuril, Iman justru menyebar rekaman ke banyak pihak sehingga Nuril digugat Muslim dengan sangkaan melanggar pasal 27 ayat (1) UU ITE. Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Mataram sejatinya membebaskan Nuril dari sangkaan tersebut, tapi jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sehingga Nuril diganjar enam bulan kurungan serta denda Rp500 juta.

“Saya tidak pernah menyebarkan. Saya tidak pernah mentransmisikan, dari sisi mana saya bersalahnya?” keluh Nuril kala itu kepada reporter Tirto.

Kasus terakhir yang menyita perhatian adalah soal Agni, seorang mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) pada bulan November lalu. Ia mengalami kekerasan seksual dari rekannya saat menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode Juli-Agustus 2017 di Pulau Seram, Maluku. Agni baru berani melakukan pelaporan ke kepolisian pada pertengahan Desember lalu, setelah banyak dukungan mengalir kepadanya.

Sebelumnya, Agni harus menerima kenyataan bahwa pihak kampus menyikapi kasusnya sebagai pelanggaran ringan. Pelaku tak bisa dikeluarkan, melainkan hanya diberi sanksi berupa penundaan kelulusan dan pengulangan KKN. Pihak rektorat juga belum memberi keputusan terkait rekomendasi sanksi yang diajukan tim investigasi sejak Juli 2018.

Pahitnya Perlindungan Hukum terhadap Korban

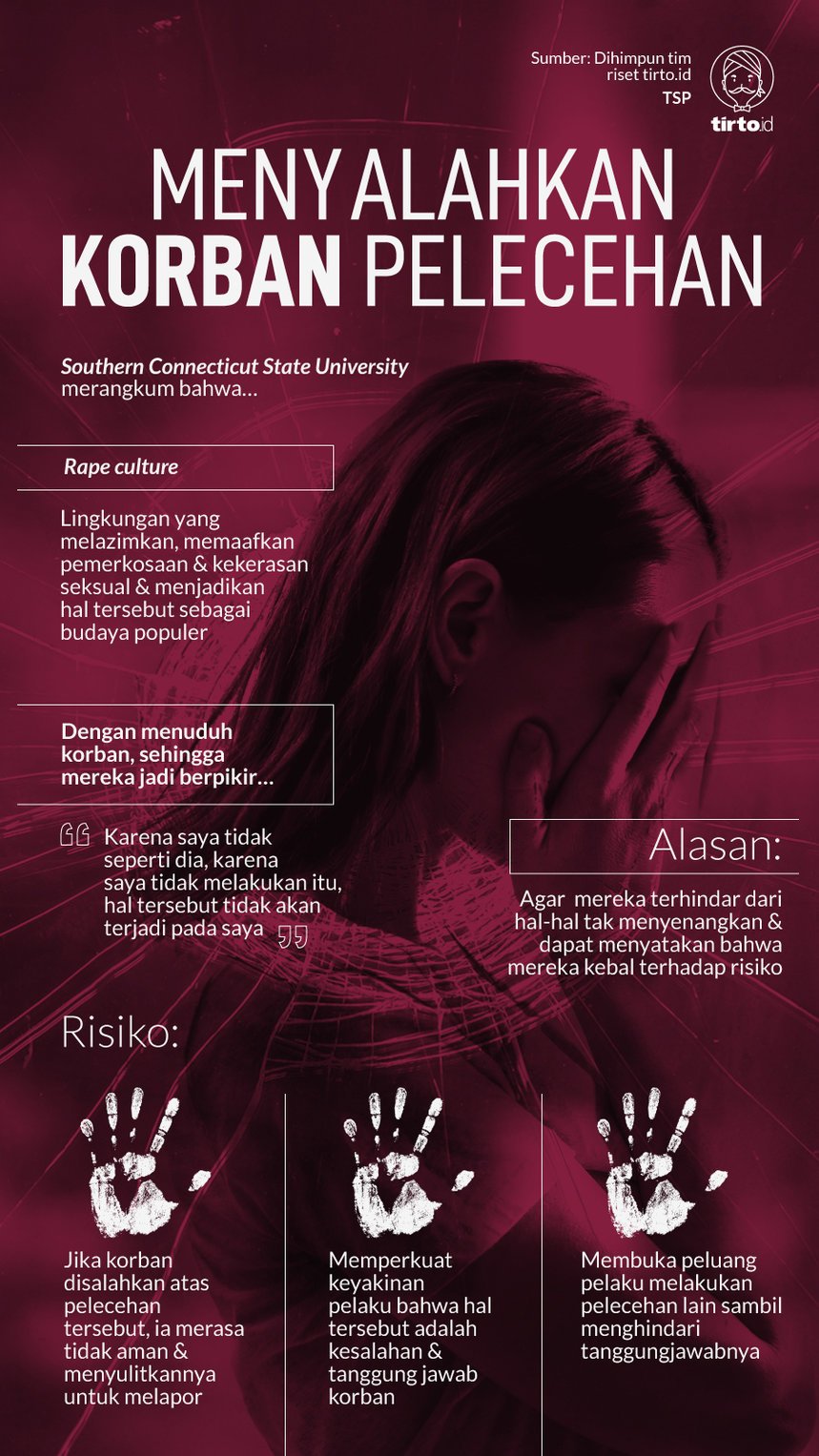

Ketiga kasus di atas merupakan contoh nyata mengakarnya budaya perkosaan dan menyalahkan korban yang terjadi di Indonesia. Menurut laman Southern Connecticut State University, budaya perkosaan (rape culture) lahir dari lingkungan yang melazimkan dan memaafkan pemerkosaan atau kekerasan seksual serta menjadikannya bagian dari budaya populer.

Budaya perkosaan dilanggengkan melalui penggunaan bahasa misoginis, objektifikasi tubuh perempuan, dan glamorisasi kekerasan seksual, sehingga menciptakan masyarakat yang mengabaikan hak dan keamanan perempuan. Budaya ini cenderung menempatkan korban, dalam kasus ini perempuan, sebagai faktor pemicu kejahatan seksual.

Contoh kecilnya adalah perdebatan tentang pakaian minim yang dianggap mengundang birahi lelaki. Ketika Via Vallen mengungkapkan pelecehan verbal yang ia terima dari seorang pesepakbola Indonesia, tak sedikit warganet yang justru menyalahkan sikap Via dan menganggap pedangdut itu sedang cari sensasi.

Kasus WA di Jambi, Nuril di Mataram, dan Agni di UGM juga punya kesamaan benang merah: ketiadaan perlindungan hukum untuk korban hingga akhirnya masalah mereka disorot secara masif dan mendapat dukungan dari media serta presiden. Tunggal Pawestri, aktivis yang vokal menyuarakan hak-hak perempuan, menyebut patriarki sebagai akar masalah dari budaya perkosaan di Indonesia.

“Tak ada pendidikan keadilan gender, ditambah belum ada upaya serius dan sistematis dari negara untuk mengikis ketimpangan gender,” ujarnya kepada Tirto.

Sejak kecil, anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang menjaga sekat-sekat gender. Anak diberi berbagai macam permainan, tugas, dan aktivitas sesuai jenis kelamin mereka. Perempuan diasosiasikan memiliki sifat lemah lembut dan pasif. Sebaliknya, laki-laki dididik untuk kuat dan agresif. Klasifikasi tersebut diperkuat oleh struktur sosial dan agama sehingga tak jarang masyarakat, bahkan korban justru menyalahkan diri sendiri ketika mendapat perlakuan kekerasan seksual.

Di sisi lain, sistem hukum di Indonesia juga seringkali tak berpihak pada korban kejahatan seksual. Contohnya, aparat penegak hukum masih sering memberikan pertanyaan yang menyudutkan korban, misalnya hubungan antarkorban dan pelaku, jenis pakaian yang dikenakan korban, atau tempat dan waktu kejadian. Walhasil, secara tak sadar, korban merasa menjadi faktor penting bagi kejadian nahas yang menimpanya.

“Temuan dari MaPPI FHUI menyebut pelaku perkosaan dengan korban yang sebelumnya pernah berhubungan seksual lebih ringan dibanding pelaku perkosaan dengan korban yang belum pernah berhubungan seksual,” ungkap Tunggal. Contoh ini, katanya menjadi salah satu indikator bahwa sistem pengadilan Indonesia melanggengkan budaya perkosaan.

Kampanye Me Too

Dilansir dari Guardian, dua belas tahun silam, seorang perempuan Afro-Amerika bernama Tarana Burke membuat kampanye agar perempuan berani bersuara atas pelecehan yang mereka alami. Kampanye bertajuk "Me Too" itu meledak tahun 2017 lalu akibat cuitan aktris Hollywood, Alyssa Milano.

Milano meminta semua perempuan yang pernah mengalami pelecehan atau serangan seksual menulis "Me Too" pada status mereka di media sosial. Sesaat setelahnya banyak selebritas lain menceritakan pengalaman pelecehan yang mereka alami. Ringkasnya, gerakan ini direspons secara masif di dunia dan mendorong perubahan agar hukum lebih melindungi korban kejahatan seksual.

Mirisnya di Indonesia, bagi Tunggal, perang bias gender di negeri ini belum lagi surut. Gerakan "Me Too" masih terfragmentasi karena kuatnya ideologi patriarki. Di Amerika Serikat, "Me Too" dianggap berhasil karena solidnya hubungan para penggiat hak-hak perempuan dengan media. Isu yang digaungkan aktivis dioper dan direspons oleh media-media besar sekelas The Washington, Time, dan Guardian.

“Agak sulit gerakan seperti itu [berhasil di Indonesia] karena kita tak punya kemewahan yang sama,” kata Tunggal. Ia kemudian merujuk kultur keredaksian di media Indonesia yang umumnya menempatkan laki-laki sebagai jajaran pengambil keputusan. Baginya, hal tersebut berpengaruh pada kebijakan isu berita.

Konteks serupa juga terjadi secara umum pada sistem pemerintahan. Ketimpangan gender di posisi kepala daerah melahirkan banyak aturan yang tak memihak perempuan. Diwartakan oleh BBC, Komnas Perempuan mencatat lebih dari 421 regulasi yang diskriminatif terhadap perempuan, termasuk jam malam bagi perempuan, peraturan berbusana, hingga larangan duduk ngangkang saat membonceng motor yang diterapkan di Aceh.

Berkaca dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang tak kunjung disahkan sejak empat tahun silam, para perempuan Indonesia nampaknya masih harus menempuh jalan panjang menuntut keadilan.

Editor: Windu Jusuf